材料一 长城以南的中原、长城以北的草原、嘉峪关以西的西域,以及青藏高原四大区域共同构成中国,而河西走廊是中国若干个走廊当中唯一一个连接中原、草原、西域、高原的区域,所以到河西走廊,才能看到真正的中国。

——摘编自施展《枢纽》

材料二 河西地区又是一个民族文化交融创新的聚合区。特别是汉武帝以来,汉族及其农耕文化扎根于此,这里成为农耕文明与游牧文明以及外来文明接触交流和文化创新的舞台。如敦煌、凉州成为了佛经翻译、传播的中心。而在永嘉之乱后,河西一度成为中原儒家文化的复兴基地。正如陈寅恪先生所说,在西晋永嘉之乱后,“秦凉诸州西北一隅之地,其文化上续汉、魏、西晋之学风,下开魏、齐、隋、唐之制度,承前启后,继绝扶衰,五百年间延绵一脉,然后始知北朝文化系统之中,其由江左发展变迁输入者之外,尚别有汉、魏、西晋之河西遗传”。以儒家文化为基础,复经多民族、多元文化交流融通,而形成了包括河西儒学在内的具有河西特色的本土文化。

——摘编自雍际春《河西四郡及其战略地位论要》

根据材料,结合相关史实,围绕河西走廊的历史地位,自拟题目,写一篇历史小论文。(要求:立论正确,史论结合,史实充分,逻辑清晰,表述成文)

材料一

史料一 巴黎卢浮宫博物馆内的“蓝色纪念碑”记载:“公元前3世纪巴比伦的苏美尔人以啤酒祭祀女神的情形。”

史料二 公元前1525年制定的《赫梯法典》第164至165条规定:“若某人去抵押并发生了争吵,或者掰碎了献祭的面包,或者打开了酒坛,他要交出一头羊、10片面包、一个容器的啤酒……”

史料三 只有当领主售卖他的啤酒或葡萄酒两周之后,农奴才能售卖自己的啤酒或葡萄酒。

——摘编自威尔•杜兰特《世界文明史——理性时代》

材料二

①公元前6000年,居住在美索不达米亚地区的苏美尔人,他们用大麦芽酿制成了原始的啤酒,不过那时的啤酒并没有丰富的泡沫。

②公元前2225年,啤酒在古巴比伦人中得到了普及,他们用啤酒来招待客人,还用啤酒制作药物。希腊人也非常热爱喝啤酒,他们从埃及人那里学会了酿制啤酒的方法。

③公元前18世纪,古巴比伦国王汉谟拉比颁布的法典中,已有关于啤酒的详细记载。

④公元前1300年左右,埃及的啤酒作为国家管理下的优秀产业得到了高度发展。公元前196年左右,当地已盛行啤酒酒宴。啤酒的酿造技术是由埃及通过希腊传到西欧的。

⑤公元4世纪时,啤酒传遍了整个北欧。啤酒种类开始变得丰富,其中英国人用蜂蜜和水混合酿制而成的蜂蜜酒比较有名。英国出现的一种黑啤酒也非常有名,与现代的黑啤酒已经很相似。

⑥1516年,巴伐利亚公国大公威廉四世发布《德国啤酒纯酿法》,规定啤酒只可以啤酒花,麦子,酵母和水做原料,同时是最早的食品法律。

⑦19世纪,有了冷冻机,人们开始对啤酒进行低温后熟的处理,这一发明使啤酒冒出了泡沫。

⑧19世纪30年代至40年代,大量涌入的德国移民使纽约的啤酒厂成倍增长。纽约曾成为19世纪美国最大的啤酒花种植基地。

——以上材料均摘编自百度百科

(1)根据材料一的三则史料探究啤酒的历史,指出其史料价值,并做出合理推断。(2)根据材料一和材料二,结合所学知识,围绕啤酒的历史提炼一个论题,加以阐述。(要求:写明论题,史论结合,表述清晰。)

材料一 清末国家通用语文的最初构建,是以民族国家主义理念下现代国语统一观念的确立为前提的,包含全国语言统一、言文一致、国音标准化等等。1904年1月,清政府正式颁行的《奏定学堂章程》规定“各学堂皆学官音”,正式宣告了汉语官话作为国家通用语言的现代“国语”地位。1904年5月,陈独秀在《安徽俗话报》上发表《国语教育》一文,强调“国语教育”乃是“现在各国的蒙小学堂里,顶要紧的功课”,其要义在于“俗话教学”和“统一国语”,尤以后者最为重要。1907年,商务印书馆正式推出了第一套以“国语”命名的汉语教科书——《国语教科书》。其“编辑大意”对国语统一、言文一致的国语教育改革理念进行了说明:吾国不止南北异音,即一省之中,各府州县方言,亦不齐一、按之国家学社会学之公例,大相刺谬。以此立国,实为危殆。本书之著,即欲以统一言语为统一国家之基。言语统一、为政治革新之先导。这套《国语教科书》经学部审定后,通行全国。随着立宪运动步伐的加快,清廷加强了对边疆少数民族地区国家通用语教育的督导。1910年底,朝廷制定了《蒙藏回地方兴学章程》,以国家法令的方式,推动作为国家通用语的汉文汉语教育在边疆少数民族地区的实施。1911年8月,清廷明令以“正当雅正、合乎名学”的官话统一“国语”,“由学部设立国语传习所”,在各省会及府厅州县的学堂内设立国语专科。清末国语统一运动由此进入高潮。

——摘编自黄兴涛、黄娟《清末“国语”的概念转换与国家通用语的最初构建》

材料二 19世纪初,巴西里约热内卢及其他沿海殖民城市已成为葡语的传播中心,葡语开始成为殖民地通用语言。1822年巴西脱离葡萄牙殖民统治后,继续沿用葡语的官方语言命名。1889年巴西第一共和国成立,面对来自葡萄牙以外国家的移民不断增多,巴西政府仍然推行单语政策,继续对新移民实行语言同化政策。20世纪中期,巴西开始与葡语国家进行葡语语言本体改革,同时保护境内其他族群的语言权利。在葡语正字法改革之前,葡语一直有两种不同的书写变体,即欧洲葡语(包括非洲葡语)和巴西葡语。欧洲葡语和巴西葡语在语汇、发音及语法方面存在区别。1943年,巴西和葡萄牙双方同意开展正字法改革,并将正字法进一步推广到非洲葡语国家,通过学校教育实现葡语的标准化与规范化。

——摘自陈道彬《巴西语言政策的衍变与探讨》

材料三 在殖民地时期,印度高等种姓和中产阶级家庭普遍接受英语教育,但同时具有较强印度民族意识,这种民族主义意识形态要求以印度本土语言作为学校教学语言。1947年独立后,印度联邦规定的官方语言是印地语和英语,但印度科技和工业体系很大程度上在英语主导的世界体系中运行。自20世纪50年代,开始规定在各邦使用地方印度语言作为公立学校的教学语言,但是高等教育的教学语言仍旧是英语,并没有依据政策建议逐渐采用地方印度语言作为教学语言。在具体实践过程中,政府在形式上尊重本地语言并设立以少数族群母语为教学语言的低学费公立学校,以满足各族下层选民的政治诉求。但由于母语文教材质量与教学效果较差,导致以母语文为教学媒介的下层家庭学生难以进入大学并终生失去在相应岗位就业的机会。

——摘编自菅志翔、马戎《语言、民族国家建构和国家语言政策》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括清末国语统一运动的特点。(2)根据材料二、概括20世纪巴西语言政策的变化,并结合所学知识分析其原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,简要评价印度独立后的国家语言政策。

材料一 肇始于原始社会狩猎和搏击的中国武术,是农耕文明的产物,具有独特的文化追求和取向,道家的无为、儒家的中庸、佛家的定慧等文化特性均在武术中有所体现。它在“侠义”思想感召下,披上了神秘的外衣;在伦理道德约束下,崇尚君子的风度和气质;在“不征服”意念指导下,形成了以套路为核心的演练形式,以“血缘”的固定模式传承。中国武术强调武德,“习武先习德”“推己及人,内圣外王”,核心是“仁”与“和谐”,“仁”体现在“敬、忠、信、义”的道德传统上。中国武术套路有徒手和器械练习,着重突出健身性和演绎性。

材料二 日本是一个岛国,造就了日本民族进取、尚武、好斗的性格。日本以“武”立国,日本文化吸收了中国传统儒家的忠、勇、义元素,却抛弃了儒家的根本“仁”的思想。明治之前为古代武术,之后为当代武道,“道”就是一种教化。武术最核心的层面是技击性,并达到极致,形成攻防技击,实战格斗的格局。日本社会有“各得其所”的等级观念,“忠”的思想在这样的背景下应运而生,武士需要严格效忠主人。日本的报恩文化“义”也融入其中,处处体现对长辈的感激。在向“道”的转化过程中,除自身文化外还大量吸收了中国的儒学、阴阳学、佛学禅宗等文化因素,追求内在精神和练习者内心的感受,通过武术达到塑造人格的目标,具有“以技入道”的精神文化诉求。

——摘编自张雷、孔令超《文化“东方转向”背景下的日本武术发展研究》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,指出中国武术和日本武道各自的特点。(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明中国武术和日本武道的影响。

大西洋移民潮

材料一 1850—1940年,大约有6000万人离开了欧洲。“大西洋移民潮”——这是一个恰如其分的称呼,因为除了那些从俄国欧洲部分移居俄国亚洲部分的人以外,全部是越海迁移的,其规模要超过历史上任何一次迁移。正因为有了这么一种方式,欧洲的早期殖民地分支才转型成为带有欧洲政治、社会、宗教和文化诸方面传统的强大影响力的新社会。

材料二

注:箭头的宽度与移民的人数相对应

——材料均摘编自【美】帕尔默等《工业革命:变革世界的引擎》

根据材料并结合所学知识,对新时期的大西洋移民潮加以阐释。材料一:夏桀、商纣暴行逆施,残害百姓,人们总结历史教训,重视民众、厚养民众、保民而王的思想逐渐萌芽。孔子编纂整理过的《尚书》中有云“民为邦本,本固邦宁”,孟子提出“民贵君轻”,《荀子》中说“君者,舟也,庶人者,水也。水则载舟,水则覆舟”。后世君主和士大夫阶层继承并发展了民本思想。唐太宗以此为治国之准则,并且鲜明地提出“三镜论”;范仲淹阐述的“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”,乃是对孟子与民同乐思想的升华。

——摘编自唐晓英《孟子民本思想的哲学透析》

材料二:孙中山的民本思想,经历了一个不断发展、不断升华的过程,具体可分为三个阶段:早期民本思想,是出于对民的同情,带有浓厚阶级感情色彩:辛亥革命时期的民本思想,则有着鲜明的政治意义;晚年改组国民党,确定“联俄、联共、扶助农工”三大政策,标志他一生中在政治上的伟大转变,完成了对民认识上的思想飞跃。

——摘编自肖飞《孙中山民本思想探析》

材料三:中国共产党根基在人民、血脉在人民。坚持以人民为中心的发展思想,体现了党的理想信念、性质宗旨、初心使命,也是对党的奋斗历程和实践经验的深刻总结。自成立以来,我们党团结带领人民进行革命、建设、改革,根本目的就是让人民过上好日子,无论面临多大挑战和压力,无论付出多大牺牲和代价,这一点都始终不渝、毫不动摇。坚持以人民为中心的发展思想,不是一句空洞口号,必须落实到各项决策部署和实际工作之中。

——摘自习近平《坚持人民至上》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析先秦时期民本思想的价值内涵和后世不断发展的主要原因。(2)根据材料二并结合所学知识,说明孙中山的民本思想完成“飞跃”的历史条件。

(3)根据材料并结合所学知识,评价古代君主和士大夫、孙中山、中国共产党对“民”的认识。

材料 1850-1875年中国人口的流向与分布情况

| 流向地 | 西印度群岛 | 英属圭亚那 | 古巴 | 秘鲁 | 南美巴拿马 | 美国 | 澳大利亚 |

| 数量/万人 | 3 | 2 | 13.5 | 11 | 2.5 | 16 | 5.5 |

| 占比 | 2.34% | 1.56% | 10.55% | 8.6% | 1.95% | 12.5% | 4.3% |

| 流向地 | 新西兰 | 夏威夷群岛 | 菲律宾 | 马来西亚 | 东印度群岛 | 加拿大 | 其他 |

| 数量/万人 | 0.5 | 2.5 | 4.5 | 35 | 25 | 3 | 4 |

| 占比 | 0.39% | 1.95% | 3.52% | 27.34% | 19.53% | 2.34% | 3.13% |

——摘编自陈泽宪《十九世纪盛行的契约华工制》

备注:东印度群岛是公元15世纪前后欧洲国家对东南亚盛产香料的岛屿的泛名。西印度群岛位于大西洋及其属海加勒比海、墨西哥湾之间,包括1200多个岛屿,总面积约24万平方公里。

指出1851—1875年中国人口迁出的特点,并对此进行说明。

材料一 五行:一曰水,二曰火,三曰木,四曰金,五曰土。

——摘编自《尚书》

夫和实生物,同则不继。以他平他谓之和,故能丰长而物生之;若以同裨同,尽乃弃矣。故先王以土与金、木、水、火杂以成百物。

——摘编自《国语》

天生五材,民并用之,废一不可。

——摘编自《左传》

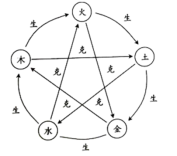

材料二 历史学家顾颉刚说:“五行(学说)是中国人的思想律,是中国人对宇宙系统的信仰,二千余年来它有极强固的势力。”五行间的联系表现为两种形式。其一、相生,即含有互相滋生、促进、助长的关系。其二、相克或相胜,即互相之间存有制约、克制、抑制的关系。相生与相克(相胜)之间的关系如图所示:

——摘编自吴霏《中国古代和谐思想考略》

(1)五行学说的基本内容是什么?它蕴含了哪些思想?

(2)五行学说对当代社会的发展有何借鉴?谈谈你的看法。

9 . 阅读材料,完成下列要求。

材料 2023年6月2日,习近平总书记在文化传承发展座谈会上发表的重要讲话,全面深刻地阐述了中华文明所具有的五个突出特性。

中华文明具有突出的连续性 | “中华文明是世界上唯一绵延不断且以国家形态发展至今的伟大文明”。世界史学者普遍认为,“四大文明”中除中华文明外,其他三个古代文明都消失了,只有中华文明一直延续下来。 |

中华文明具有突出的创新性 | “中华民族始终以‘苟日新,日日新,又日新’的精神不断创造自己的物质文明、精神文明和政治文明,在很长的历史时期内作为最繁荣最强大的文明体屹立于世。” |

中华文明具有突出的统一性 | “中华文明长期的大一统传统,形成了多元一体、团结集中的统一性”。中华民族是“我中有你、你中有我,而又各具个性的多元统一体”,这就是“中华民族的多元一体格局”。 |

中华文明具有突出的包容性 | “中华文明从来不用单一文化代替多元文化,而是由多元文化汇聚成共同文化,化解冲突,凝聚共识”。中华文明包容性决定了中华文化对世界文明兼收并蓄的开放胸怀。 |

中华文明具有突出的和平性 | “和平、和睦、和谐是中华文明五千多年来一直传承的理念,主张以道德秩序构造一个群己合一的世界,在人己关系中以他人为重。”中华文明的和平性,从根本上决定了中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。 |

——摘编自邢广程《深刻认识中华文明突出特性的重要意义》

围绕“中华文明的突出特性”这一主题,从表格中任选角度,自拟论题,并结合中国古代或近现代史的史实进行阐述。(要求:论题明确,史论结合,论证充分,逻辑清晰。)

材料一 西周末年,太史伯提出了“和实生物”,春秋时齐相晏婴继承他的观点并进一步提出“和与同异”。孔子基于春秋末期的社会现实,继承并发展前人关于“中”与“和”的观念,提出了中庸思想,进而上升为“和而不同”“和为贵”这些经典命题。子思继承了孔子的中庸思想,在《中庸》中对“中”与“和”这两个观念加以联系,提出中和思想。在儒家文化的发展历程中,儒家思想家不断充实中和思想的内涵,使之成为处理人际关系的哲学智慧。

——摘编自陈苗苗等《儒家中和思想与人类命运共同体构建》

材料二 李大钊文化调和思想的形成,既受到中国传统儒家文化和道家思想的影响,也受到西方自由主义和互助论的影响。在李大钊文化调和思想中,他通过对调和本义的研究,把调和定义为两存和竞立,并以调和对近代中国新旧文化和中西文化进行理性思考。在新旧调和中,他主张用新的取代旧的,立足点在于开新。在中西调和中,他主张由吸收西洋文明的长处逐渐转变为在融合现有东西文明基础上创造第三种文明,十月革命后他认为“俄罗斯之文明,诚足以当媒介东西之任”。由此,李大钊的文化调和思想不仅在当时具有独特性,也成为形成其马克思主义观的动因之一、这使他的前后期思想处于一种转折与连续中。

——摘编自杨芳《李大钊文化调和思想及其当代价值》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析孔子提出“和而不同”思想的政治背景。(2)根据材料二概括李大钊文化调和思想的主要内容,结合所学知识说明这一思想在当时的意义。

(3)根据上述材料并结合所学知识,指出中和思想的当代价值。