材料一 对官员的考核制度在我国有悠久的历史,结合官员的任期,按照官制规定的程序和标准,对官员的品行、绩效进行考核,分出等次。在具体实施的过程中,制定具有针对性的、合理的考核内容,是确保权责一致、循名责实的考核得以进行的前提条件。比如,对高级官员和中低级官员、京官和外官的考核内容分层分类进行。在考核内容上既重视常规性考核又加强特殊性考核,有利于对官僚集团形成普遍约束力并突出管理的重点。在考核过程中,加入监察权对考核权进行制约和监督,比如秦汉时期设有御史在考核中进行监督。考核结果贵在使用,考核后的赏罚兑现与否,关系到整个考核制度。唐代考核的结果与官职联系起来;明代三年一考,九年考满,最终的考核结果还要看工作岗位的性质,以及任职期间有无过失。

——摘编自齐瑞《中国古代官员考核制度的特点及功效》

材料二 自从英国在1870年建立文官制度以来,官员考核也开始实行。进入20世纪60年代以后,英国官员考核制度更贴近于专业化管理和专业化分工的需要,逐渐废除了“通才”的考核标准。1979年撒切尔夫人执政以后,主张建立公务员绩效评估制度,进行市场取向改革,减少政府干预,节省开支,大力削减公务员队伍,并建立专门的执行局独立于各个部门,与政务官分开办公。

——摘编自高净《中英公务员考核制度比较研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代官员考核制度的特点。(2)根据材料二并结合所学知识,分析现代英国官员考核制度发展变化的背景。

材料一 中国古代监察制度主要由御史监察、谏官言谏两大系统构成。秦汉时御史受丞相或少府节制,东汉开始,御史台逐渐独立出来,至宋代,御史的任用由皇帝亲自选用,不许宰执推荐。秦汉时御史尚有不纠三公的规定,至两晋南北朝,御史中丞自皇太子以下无所不劾。迄于明清,特别还增加了对所谓“学术不正者”的举劾权。清朝更是明确规定,科道官的重点纠劾对象是“王公、贝勒”。西汉侍御史和刺史品秩为六百石,相当于低级县令,唐代的监察御史为正八品上,但有权监督六部尚书。与此相反,言谏组织不断萎缩,元代干脆取消谏院。中国历朝都制定了不同类型的监察法规,如汉代的《刺史六条》,清代的《钦定台规》等。

——摘编自邱永明《中国古代监察制度史》

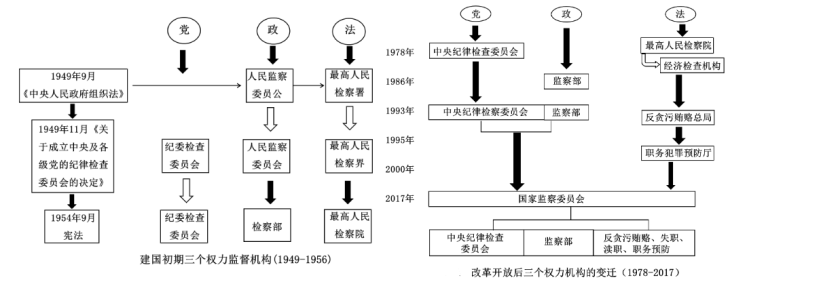

材料二

——摘绵自李莉《国家监察体制改革视域下的制度设计变迁一新中国成立以来权力监督的历史梳理》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代临察制度的特点并分析其作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出新中国监察制度的发展趋势。

| A.表明科举制度遭到破坏 | B.说明民族分化严重 |

| C.体现满蒙子弟德才兼备 | D.意在巩固专制统治 |

| A.满足了政府对人才的需求 | B.导致了科举制度的日益僵化 |

| C.加剧了地域间发展不平衡 | D.凸显了维护政治稳定的意图 |

清雍正时期河南、直隶、山东三省官员的养廉银及其占原俸的倍数表

| 省 | 河南 | 直隶 | 山东 | ||||

| 官职 | 原俸 | 养廉 | 倍数 | 养廉 | 倍数 | 养廉 | 倍数 |

| 总督 | 180 | 20000 | 111.1 | ||||

| 巡抚 | 155 | 28900 | 186.5 | 20000 | 129 | ||

| 布政使 | 155 | 24000 | 154.8 | 10000 | 64.5 | 10000 | 64.5 |

| 按察使 | 130 | 10000 | 76.1 | 8000 | 61.5 | 10000 | 76.1 |

| 知府 | 105 | 3000—4000 | 28.5—38.1 | 2000 | 18.5 | 6000 | 57.1 |

| A.扩大了养廉银制度的覆盖范围 | B.减少了京官与地方官的收入差距 |

| C.强化了中央对地方的严格控制 | D.缓解了官员因低俸而贪腐的现象 |

| A.扩大了监察官员的权力 | B.利于提升监察制度的效能 |

| C.保障了地方吏治的清明 | D.推动了监察体制的制度化 |

| 秦朝“五善五失” | “五善”,即忠信敬上、清廉毋谤、举事审当、喜为善行、恭敬多让;“五失”即夸以世、责以大、擅裚割、犯上弗知害、贱士而贵货贝 |

| 唐朝“四善二十七最” | 四善,即德义有闻、清慎明著、公平可称、恪勤匪懈;“二十七最”是不同部门和工作的最高标准,如“铨衡人物,翟进贤良,为选司之最” |

| 清朝“四格八法” | “四格”,即守(德)、才(能)、政(勤、绩)、年(年纪);八法,即贪、酷、不谨、浮躁、疲软、才力不及、年老、有疾 |

| A.凸显统治者对官员综合素质的重视 | B.反映出官吏考核体系日趋完备 |

| C.折射出选官标准的法律化和制度化 | D.体现出儒家伦理渐居支配地位 |

| A.促进国家吏治的改善 | B.是维护等级制度的工具 |

| C.保证政治局面的稳定 | D.是科举制度发展的产物 |