明代乡会试涉及的边事时务策,大约兴起于天顺年间,弘治、正德时期频繁出现,至嘉靖年间特别是嘉靖后期臻于极盛。在对问及边疆问题的64场次乡试中,陕西、山西历科乡试过半问及边疆问题(分别为55%、52%),西南各省如四川(40%)、云贵(24%)、广西(20%)的比率亦相当可观,顺天府、应天府亦分别有21%、23%,至于河南(8%)、江西(7%)、山东(4%)等腹里省份,乡试命题则较少涉及边政。 |

| A.科举考试方式发生变化 | B.南北分卷导致内容混乱 |

| C.知识分子关注现实问题 | D.经世致用学风日益盛行 |

| A.有利于强化中央权威 | B.保证了地方监察效能 |

| C.易导致地方士风衰败 | D.拓宽了行政治理渠道 |

| A.提高政府行政效率 | B.推动社会阶层流动 |

| C.防范地方势力发展 | D.便于官吏监察考核 |

| 时间 | 主要内容 |

| 1381年 | 令“颁‘五经’‘四书’于北方学校” |

| 1387年 | 命吏部迁南方学官之有学行者教之,增广生员,不拘额数,复其家 |

| 1391年 | 命礼部颁书籍于北方学校 |

| A.提高了北方士人的文化水平 | B.缩小了区域经济的水平差异 |

| C.实现了南北教育的均衡发展 | D.缓解了统治集团的内部矛盾 |

时代演变:状元史话

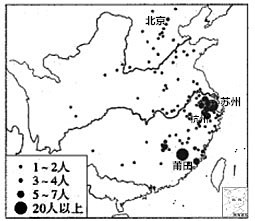

科举考试出现后,社会各阶层人士有了入仕的机会。据文献记载,中国历史上共产生状元700多名,有明确著录籍贯的378名,其地理分布与时空变化如下所示。

历代状元籍贯表

| 地区 | 唐 | 五代 | 北宋 | 南宋 | 辽 | 金 | 元 | 明 | 清 |

| 北方小计 | 40 | 6 | 28 | 6 | 14 | 5 | 11 | 10 | |

| 河南 | 15 | 16 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||

| 河北 | 11 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | ||

| 山东 | 3 | 3 | 9 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | |

| 山西 | 4 | 1 | 2 | 3 | |||||

| 陕西 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||

| 甘肃 | 3 | ||||||||

| 黑龙江 | 1 | ||||||||

| 辽宁 | 1 | ||||||||

| 南方小计 | 17 | 10 | 27 | 74 | 2 | 78 | 88 | ||

| 江苏 | 7 | 1 | 4 | 4 | 17 | 27 | |||

| 浙江 | 2 | 11 | 1 | 20 | 20 | ||||

| 福建 | 2 | 7 | 11 | 10 | 3 | ||||

| 江西 | 2 | 1 | 3 | 3 | 18 | 2 | |||

| 安徽 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | ||

| 四川 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||

| 广东 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||

| 广西 | 2 | 1 | 2 | ||||||

| 湖南 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||

| 湖北 | 4 | 2 | 3 | ||||||

| 贵州 | 2 |

*本表资料主要来源于两《唐书》、新旧《五代史》、《宋史》、《辽史》、《金史》、《元史》、《明史》、《清史稿》各正史人物传,《唐才子传》、《登科记考》、《明清进士提名碑录》以及宋元以来主要地方志。

南宋至明清时期状元籍贯分布

——摘编自韩茂莉等《中国古代状元分布的文化背景》

(1)指出材料中状元籍贯时空分布的特征。(2)据材料并结合所学,分析影响状元籍贯时空分布的因素。

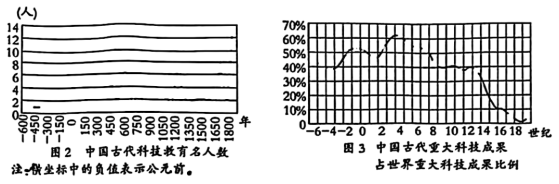

中国古代教育与科技

材料一 《科学技术与发展.干管研究》相关数据显示,中国古代科技与教育的相关系数  存在明显的正相关,但不如经济、人口与教育的相关度大。

存在明显的正相关,但不如经济、人口与教育的相关度大。

材料二 儒学教育对科技发展的贡献主要有三项 (如表所示):

| 一 | 儒学传播了中国古代的自然观,儒家经典中包含了大量的科技史料, 儒学体系具有一定的自然科学基础 |

| 二 | 儒学思想家具有一定的科学研究所必需的创造精神与探索精神 |

| 三 | 儒家伦理思想对中国古代科技道德的形成和发展影响深远 |

材料三 医学、算学先后在南北朝进入官学,唐代还有明算科和医举,并建立了太史局、太医署、太仆寺等直接服务于朝廷的职业性科学研究和教育机构。

材料四

——以上材料均摘编自姜国钧《中国古代经济发展与教育盛衰》

(1)以上四则材料中,哪则(几则) 是对历史事实的呈现?哪则(几要) 是对历史认识的呈现?(2)根据上述材料并结合所学知识,分析中国古代教育对中国古代科技发展的利弊。

科举制的公平性

材料一 隋文帝平陈后,以天下太平,大兴学校。“开皇七年制,诸州岁贡三人,工商不得入仕”.隋炀帝时设置进士科,确立了朝廷设科招考以考试成绩决定去取的考试制度。正所谓,科第之设,草泽望之起家,簪绂望定继世。

——摘编自田磊《科举制与唐前期贵族政治向官僚政治的转换》

材料二 由于寒人便于驱策,宋代科举从一开始便奠定了裁抑子弟,选拔寒士的鑍调。为此,宋太祖废除唐代科举中的“公荐”旧制,一切以程文为去留。为杜绝“行卷(考试前,考生把自己的作品呈送给有影响力的高官)之风”,采取“糊名”“誊录”。宋太宗淳化三年,朝廷明诏:“国家开贡举之门,广搜罗之路……如工商杂类人内有奇才异行,卓然不群者,亦许解送。’

——摘编自李雅娜《唐宋之际的寒门崛起与士族衰弱—以科举制为切入点》

材料三 1397年明朝科举考试录取进士52人,全是南方人。北方举人强烈不满,纷纷指责主考官包庇南人、压抑北人。朱元璋派人复查,结果证明主考官并未舞弊,但明太祖为笼络北方士人,亲自阅卷,取任伯安等六十一人,皆北士也,史称“南北榜争”。这把长期存在的科考录取的地域分配问题提上了日程,宣德二年(1425年),杨士奇向明宣宗建议:“会试取士分南北卷,北四南六。”明代完整意义上的南北“分地而取”的分卷制度正式形成、这一制度后来被清朝继承沿用。

——摘编自林白、朱梅苏《中国科举史话》

根据材料并结合所学知识,对科举制的公平性进行评析。济宁士绅

材料一 据《(康熙)济宁州志》里的相关记载,洪武三十余年间(1368-1398年)济宁本州只出过1位进士(这与科举举措反复以至于中断12年之久有关)。在明初的近一个世纪(1368-1464)里,济宁也仅仅出了12位进士。但是,从1545年到明亡的1644年,则出现了53位进士,几乎每3年一轮的科考就产生1名进士。终明一朝,共计产生243名举人,其中65人后来考中进士。他们的户籍都在济宁本州,即便是来自毗近的城镇或乡村,他们或者在济宁城里的官学肆业,或者参与城里的文化与社会活动,或者在城内、城郊拥有房产和生意。总的来说,济宁科举功名者的比率在明清时期远高于全国平均水平,在山东乃至整个中国北方居于翘楚地位。

材料二 明代最具全国性影响的济宁士绅是靳学颜(1535年进士,官至侍郎)和于若瀛(1583年进士,官至巡抚)。他们科举功名、宦绩卓著,诗文美名远播。靳学颜在退休后还积极参与和领导与地方政府合办的赈济等地方公共事务,成为济宁士绅传统的奠基人。其“弟学曾,山西副使,治绩亦有闻”。他去世后,受到隆庆皇帝特别下诏表彰。

明代后期,济宁涌现出更多在地方乃至全国范围内都有重要影响的官员、士绅及家族。其中,徐标成为后代士大夫的楷模。他出生在距济宁城只有9公里的工商名镇安居镇,幼年便以聪颖、懂事称誉乡里,并在天启五年(1625)中进士。之后他在明季风雨飘摇的岁月中,树立了正直、勤廉、干练的形象。1644年,时任兵部侍郎的他在李自成占据山西、准备进攻京师的前夕殉难。

——以上材料均据孙竞昊《明清时期济宁的士绅与社会》

(1)简析明清时期济宁科举功名者比率较高的原因。(2)以济宁为例,概括说明明代士绅发挥的社会作用。

唐代明经、进士两科的考试内容(如下表):

| 初试 | 二试 | 三试 | |

明经 | 选《礼记》或《左传》之一及《孝经》《论语》《尔雅》、每经帖十条。 | 口答诸经大义十条 | 答时务策三道 |

进士 | 选《礼记》或《左传》之一及《尔雅》,每经帖十条。 | 作诗、赋、文各一篇 | 作时务策五道 |

王安石熙宁年间科举改革围绕着“罢诗赋及明经诸科专以经义论策试士”展开,其核心是罢除考试声病对偶之文、即“变声律为议论,变墨义为大义”。要求士人各治《诗经》《尚书》《周易》《周礼》《礼记》一经,兼习《论语》《孟子》。每次分四场考试,第一场考本经、第二场考兼经大义十道,第三场考论一首,第四场策三道。中书门下撰“大义式”颁行。经义程文每篇不得超过500字。

——据王阔《论王安石“罢诗赋而取经义”的科举改革》

黄宗羲在论述科举制度的弊病后,提出了自己的主张,具体做法是在三场考试中,第一场考经义,不必拘泥于八股体制,建议按照朱熹的方法,“通贯经文,条陈众说,而断以己意”;第二场考论、表、判,测试学子们的见识、文采、决断等综合素质;第三场考策论五道,考察学子们通经致用,即解决实际问题的能力。

——据黄宗羲《明夷待访录》(王钰、褚红霞译注)

(1)说明唐代科举内容和宋代王安石科举改革反映的人才选拔取向。(2)黄宗羲的科举改革思想具有鲜明的时代性,试做出解释。

| A.西学广泛传播 | B.学堂体制确立 |

| C.社会风气渐开 | D.科举制度废止 |