材料宋元之际的史学家马端临在《文献通考》中有非常敏锐的观察:“理乱兴衰”“不相因”,唐朝有唐朝的故事,宋朝有宋朝的遭遇,彼此独立,互不相干,“无以参稽互察”。“典章经制”“实相因”,自秦汉以降,无论礼仪、音乐、军事、司法、赋税,还是国家机构的组织运作、官僚的选拔任用以及地方的管理,虽然各朝有各朝的发展演变,不会与前朝完全相同,但是每一个朝代在创立之初,都不得不沿用前朝制度治理国家。

——摘编自赵冬梅《法度与人心:帝制时期人与制度的互动》

根据材料并结合所学知识,指出中国古代政治制度的特征,并予以论证。(要求:“特征”可从材料或在材料基础上得出,“论证”有理有据,史论结合,表述清晰。)

材料一 孔子批判地继承了春秋时代的思潮,以“仁”为核心。在孔子看来,从政的人如果真正能以“德”治国,将得到人民的拥护。孔子不满“礼乐征伐自诸侯出”的现象,力图维护濒手瓦解的周礼,提倡“克己复礼”,以“礼”来规范自己的言论行动,“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动”。

——据甘筱青、文师华《孔子思想及其现代意义》整理

材料二中唐时期,韩愈以敏锐的目光,洞察到孔孟以降,儒学正在衰落,发觉当时与佛老的竞争,面临着深刻危机。是故,韩愈发出尊孔孟,排异端的口号,高举复兴儒学的旗帜以恢复儒家思想的正统的统治地位为当务之急。韩愈认为通过复兴道统,即可恢复中国儒家的伦理观念,促使当时纷乱局势,得以全国统一,复兴王朝。

——摘编自李世伟《论韩愈尊儒排佛》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括孔子的主要思想。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明韩愈提出复兴儒学的背景。

宋朝以来部分重要乡约摘要

| 朝代 | 制定者 | 名称 | 主要内容 |

| 宋朝 | 吕大钧 | 《吕氏乡约》 | 以“德业相劝,过失相规,礼俗相交,患难相恤”为宗旨,规定了乡人在日常生活与交往中应当遵循的行为准则 |

| 明朝 | 王阳明 | 《南赣乡约》 | 规定乡民共同遵守的一系列道德规范和行为标准,如规定不参加乡约者将罚银1两;设有约长、约副、约正等,职责明确 |

| 明朝 | 吕坤 | 《乡甲约》 | 将乡约、保甲纳入同一个综合治理体系中,以“约”为一个组织单元;官府在各约之上设监督管理机制来监管各约 |

| 清朝 | 陈秉直 | 《上谕合律乡约全书》 | 举行乡约的程序是:讲解完圣谕“敦孝悌以重人伦”等后,紧接着“读律”(讲解律法) |

——摘编自陈忠海《乡约与乡村治理》

请回答:

(1)据上述材料,概括宋朝以来乡约发展表现出的特点。

(2)据上述材料并结合所学知识,围绕“中国古代乡约”提出自己的观点并加以阐述。(要求:观点鲜明,史论结合,论证充分,逻辑严密,表述清晰。)

材料一 在第一次工业革命中,资产阶级要是不把这些有限的生产资料变成社会化的,即只能由大批人共同使用的生产资料,就不能把它们变成强大的生产力。纺织机、机动织布机和蒸汽锤代替了纺车、手工织布机和手工锻锤;需要成百上千的人进行协作的工厂代替了小作坊。同生产资料一样,生产本身也从一系列的个人行为变成了一系列的社会行为,而产品也从个人的产品变成了社会的产品。现在工厂所生产出的布、纱、金属制品,都是许多工人的共同产品,都必须顺次经过他们的手,然后再变为成品。他们当中没有一个能够说:“这是我做的,这是我的产品。”

——摘编自《马克思恩格斯选集》第3卷

材料二 垄断组织的出现是生产力发展的结果,是资本主义生产关系的局部调整。托拉斯和康采恩等高级形式的垄断组织,在某种程度上把原有的企业之间的外部关系转化为企业内部关系,以便在更大的范围内组织好生产,从而达到进一步降低成本、提高质量和劳动生产率的目的。然而,垄断组织垄断市场、垄断价格,势必降低广大居民的生活水平。垄断的形成,必然伴随着食利者阶层的出现,他们靠海外投资及向外国放贷(如法国对俄国放贷),坐享超额利润及高利息的收入,因而成为游手好闲的寄生虫阶层。垄断资本的胃口很大,它不但要求继续扩大商品销售市场及原料供应地,而且也要求扩大资本输出地,因此出现了瓜分世界的狂潮。垄断资本主义国家的殖民扩张,必然导致它们之间的争霸。争霸不可避免地导致合战争。第一次世界大战就是一个明显的例子。

——摘编自吴于廑、齐世荣:《世界史·近代史》下卷

(1)根据材料一并结合所学知识,指出第一次工业革命中生产组织形式发生的变化。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析垄断组织出现的影响。

年份 | 人物 | 言论 |

1839年 | 林则徐 | 我中原数万里版图,百产丰盈,并不借资外夷……(封关绝市)各国生计从此休矣 |

1843年 | 魏源 | 广东互市二百年,始则奇技淫巧受之;继则邪教毒烟受之;独于行军利器则不一师其长技,是但肯受害不肯受益也 |

1878年 | 李璠(湖广道御史) | 泰西各国,谓商务之盛衰关乎国运,故君民同心,利之所在,全力赴之始而海滨……彼之侵人国也,既辟土而又生财,故大学士曾国藩谓商鞅以耕战,泰西以商战诚为确论 |

1898年 | 康有为 | 国尚农则守旧日愚,国尚工则日新日智,乃理之相寻,视其所导而已。……夫今已入工业之世界矣,已为日新尚智之宇宙矣,而吾国尚以其农国守旧愚民之治与之竞,不亦颠乎? |

1903年 | 陈天华 | 革命之目的,排内也,非排外也。……今日内地之暴动,往往不免排外的性质……今日急务,在就自然的暴动,而加以改良使之进化……为秩序之革命 |

——摘编自何振东《近代中国对外关系的几个发展阶段》

根据材料并结合所学知识,至少提取两个人物的言论信息,自拟一个论题,并加以阐述。(要求:论题明确,史论结合,逻辑清晰)

材料一 周代,饮食行为被纳入“礼”的范畴。君臣宴乐之时,按照不同等级、身份配置不同的餐具以及餐食,一人一案,跪坐而食。魏晋时期,社会动荡,民族交融,给中原传统的礼制带来了 冲击。

材料二 唐代,中原地区传统的低矮餐案逐渐被北方游牧地区更为舒适、便捷的高足桌椅取代,传统的跪姿习惯也逐步变成了更舒适的垂足而坐。以文人士大夫为代表的新兴社会力量,不拘一格,敢于挑战传统礼制,在饮食生活上饮宴成风,聚会成群。统治阶级也推崇并引领宴会社交之风气,人们渐渐习惯于围桌而食,同桌不同器,聚食而分餐。

材料三 宋代,文人士大夫可以自由结社、朝堂论争,也可以归隐自然、追求自我。各个阶层的接触机会增多,社交活动频繁。临安等地“买卖昼夜不绝”。传统的分餐制,已不符合饮食者对美食和氛围的热切追求,也不符合经营者多元经营特色和人力物力财力的成本要求。同桌群聚,同盘而食,各取所需,满足了官场结党、商业联系、亲朋联谊等各类聚会需求。

——摘编自周扬《“分餐”与“合餐”的衍变》、陈伟明《分餐传统为何在唐宋时期发生改变》、 田芬《唐朝饮食文化中“合食制”流行成因探析》等

请回答:

(1)依据材料一、二,指出唐代与周代餐饮习俗的差异,结合所学说明差异的原因。

(2)依据材料三并结合所学,分析宋代餐饮习俗的变化及其所反映的时代特征。

(3)为进一步深入认识周唐宋三代餐饮习俗,你认为还可以补充什么材料?各举一例说明。

7 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一 党史三对

| 甲申对 | 1944年3月,郭沫若撰写的阐释明朝和大顺政权灭亡教训的文章《甲申三百年祭》发表。毛泽东看后表示赞赏,告诫全党同志要引为鉴戒,不要重犯胜利时骄傲的错误。同年11月,毛泽东致信郭沫若,“你的《甲申三百年祭》,我们把它当作整风文件看待”,“你看到了什么错误缺点,希望随时示知。” |

| 窑洞对 | 1945年7月,黄炎培来到延安有感而发,希望中国共产党找出一条新路,跳出历史周期率的支配。毛泽东说:“我们已找到新路,我们能跳出这周期率。这条新路,就是民主。只有让人民来监督政府,政府才不敢松懈。只有人人起来负责,才不会人亡政息。” |

| 赶考对 | 1949年3月,中共中央前往北平时,毛泽东说:“今天是进京的日子,进京赶考去。”周恩来道:“我们应当都能考试及格,不要退回来。”毛泽东说:“退回来就失败了。我们决不当李自成,我们都希望考个好成绩。” |

——摘编自《遍数风流还看今朝(百年大党面对面12)》

材料二 百年党史,如何建设好我们的党,是命根子。毛泽东一生都心系党的建设这个命根子。从抗战时期到解放战争时期,他关于党的命运的三次“对谈”,集中地说明了这一点。

——摘编自石仲泉《毛泽东关于党的命运的三次“对谈”及其时代意义》

材料三 以史为鉴,可以知兴替。功成名就时做到居安思危、保持创业初期那种励精图治的精神状态不容易,执掌政权后做到节俭内敛、敬终如始不容易,承平时期严以治吏、防腐戒奢不容易,重大变革关头顺乎潮流、顺应民心不容易。我们党要始终成为时代先锋、民族脊梁,始终成为马克思主义执政党,自身必须始终过硬。

——据习近平《在学习贯彻党的十九大精神研讨班开班式上的讲话》(2018年1月)

(1)根据材料一并结合所学知识,分析“窑洞对”的背景,并说明新中国成立前后对“窑洞对”的实践。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括“党史三对”间的关系。

(3)根据材料并结合所学知识,简析百年大党重温“党史三对”的原因及时代意义。

材料一

| 时间 | 事件 |

| 汉武帝元光元年(公元前134年) | 初令郡国举孝廉各一人 |

| 魏文帝黄初元年(220年) | 乃立九品官人法,州郡皆置中正,以定其选 |

| 隋炀帝大业年间 | 始置进士科 |

| 武则天长安二年(702年) | 始置武举 |

材料二 隋唐开始的科举始终将儒家经典作为考试的主要内容。自隋唐以后,各代“大小之官,悉由吏部;纤介之迹,皆属考功”。科举选官制度,使一些本来无立锥之地的平民书生,通过科场也得以晋升于官僚、贵族的行列。这样一来,在社会的等级阶层之间,必然出现等级中的升降甚至贵贱间的对流,这种流动性同时为那些原来既非官僚也不是地主的人步入官僚队伍,提供了可能性。

——摘编自胡平《试论科举对中国古代政治制度的影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括汉至唐的选官制度及相应选官制度的选官标准?(2)依据材料二及所学知识,分析科举制的影响。

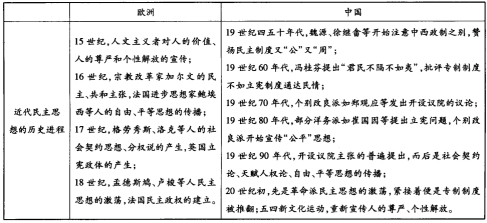

材料 欧洲与中国近代民主思想的历史进程

——摘编自熊月之著《近代中国民主思想史》

从材料中提取一个历史现象,并结合所学知识予以阐述。(要求:观点正确,阐述有理有据,论证充分,表述清晰。)

材料一 从隋炀帝大业元年(605年)设置进士科算起,至清光绪三十一年(1905年)发布上谕停罢科举止,科举制在中国历史上实行了1300年。科举制把考试竞争机制引入选官制度,向社会各阶层敞开入仕大门,朝廷得以从社会各阶层吸纳大量优秀人才进入政府各层级管理部门。科举制促进了中国的强盛统一,也一度使得中国衰败落后;既有利于吏治的清明,也在一定程度上诱发了朋党;既促进了文化的普及,也阻碍了学术的进步;既促进了学校教育的发展,又使学校沦为其附庸;既选拔了大量才智之士,也虚耗了无数学子的人生光阴。

——摘编自张国安等《中国古代文官选挨制度及其现代借鉴》

材料二 从1570年到1870年关于中国科举制的英文版论文和专著就有78种之多。17世纪,英国建立起资本主义制度,但少数人或集团掌握着官员的任免权,导致营私舞弊等政治乱象频发。内阁制和政党政治形成后,出现了“政党分肥制”,造成腐败泛滥,降低了行政效率。工业革命后,国家管理职能急剧扩展,急需建立能迅速处理日常事务的职业官僚体系。同时,随着教育程度的提高,人们要求平等参与政府工作的愿望日益强烈。英国学者如郭士立、麦都思、密边乐在介绍科举制的同时,都强烈呼吁英国政府按科举制原则对选官制度进行改革。1853年政府提出《关于建立常任英国文官制度的报告》,建议实行公开竞争考试录用制。1870年枢密院颁布关于文官制改革的命令规定,标志着英国近代文官制度的建立。

——摘编自刘海波《英国文官制度与科举制的渊源》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国科举制的作用和特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析英国文官制度建立的原因。