| A.有效消除了西藏的割据势力 | B.有利于统一多民族国家的巩固 |

| C.标志中央对西藏管辖的开始 | D.推动了边疆与内地一体化进程 |

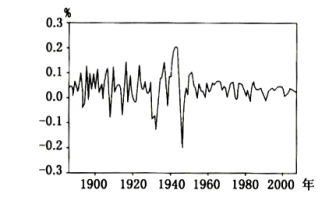

材料一 波峰、波谷反映一个周期内经济增长的最大值、最小值,一般为正值、负值。落差是一个周期内波峰与波谷的差值,反映一个周期内经济增长的幅度,通过综合比较不同时间段内经济周期的波峰、波谷、落差可以明显看出经济波动的剧烈与平缓状况。总的来说,二战结束以来,美国经济周期的波动比以前更加温和,有的学者称之为“被烫过了的曲线”(如图3)。

1886- -2002 年美国GDP增长率波动

——摘编自【英】麦迪森《世界经济二百年回顾》等

材料二 1928—1937年,苏联经济发展速度年递增16%;1917—1940年,国民收入增长了814%,年均增长率高达9.6%,而同期美国GNP只增长了68%,年均增长率只为2.3%。1981—1985年苏联的国民收入、工业产值、农业产值、投资额、社会劳动生产率分别为3.2%、3.6%、1.0%、3.7%、2.7%,1986—1990年分别为1.8%、2.6%、0.5%、0.3%、2.0%,1990年分别为-4%、-1.2%、-2.3%、-19%、-3%。

——摘编自杨荣、季正矩《经济建设的成败与苏联的兴衰》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,指出促使1917—1940年苏美两国经济均出现增长的相似因素,并对二战以来美国经济周期波动为“被烫过了的曲线”进行解读。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明1981—1990年苏联经济发展的态势及其原因。

| A.优化工艺流程 | B.提升工匠地位 |

| C.保证产品质量 | D.推动技术传承 |

| A.消除贵族世袭特权 | B.促进经济的封建化 |

| C.实现全体人民参政 | D.夯实民主政治根基 |

| A.欧美丧失国际金融主导地位 | B.全球治理民主化趋势加强 |

| C.国际货币金融体系亟待改革 | D.布雷顿森林体系走向瓦解 |

| A.“北伐西征荆满路” | B.“致远鼓楫冲重围” |

| C.“人间遍种自由花” | D.“似火青春救国忙” |

| A.具备国家的初始形态 | B.氏族制度仍长期延续 |

| C.政治制度有部族色彩 | D.政权与族权逐步分离 |

| A.强化了汉族门阀士族制度 | B.表明社会生活以汉族风俗习惯为主 |

| C.复兴了汉族传统礼乐制度 | D.以法律形式肯定了民族交融的成果 |

| A.实现了与西方国家关系正常化 | B.体现了外交方针的务实性 |

| C.打破了当时中国外交孤立局面 | D.执行了“另起炉灶”的方针 |

材料“政治”概念的演进”

| 时间 | 概念内涵及使用情况 |

| 19世纪80年代以前 | “政”属“政事、行政”范畴,多为“防民以正”之意,“治”属“治理、管理”范畴,甚少连用,多引申为治理国家所施行的措施。 |

| 19世纪80年代 | “政”“治”两字开始连用王韬《达民情》:“试观泰西各国,凡其驳骏日盛,财用充足,兵力雄强者,类皆军民一心。无论政治大小,悉经议院妥酌,然后举行。” |

| 维新变法时期 | “政治”使用开始广泛化,书籍分设“政治门”,囊括家国政治学、政体书、议院书等。 《时务报》每期开设译报专栏,翻译日本《政党论》等文中关于“政治为何物”论断,指出专制体制下的愚民政策,"不复使知政治为何物",文明社会是国民“通晓治体”、“参与大政”,于是才有政党、才有立宪政治。 |

| 20世纪初期 | “政治”上升为关键词,对“政治""国家”“政府”“国体”等概念辨析“政治之目的一曰为国家本身谋利益,二曰为构成国家之个人谋利益”“政治者,一国办事之总机关也,非一二人所得有之事也。 |