| A.经济体制改革目标的达成 | B.公有制经济发展缓慢 |

| C.非公有制经济的重要作用 | D.国民经济结构的完善 |

材料一 东亚季风带的充沛降水与华北、江淮与江南的辽阔冲积平原的优良宜农条件,使东亚大陆很早就形成了人类历史上罕见的规模巨大的人口——经济——文明复合体。中华文明的独创性与高度发展水平,使古代中国人有很强的自信心与包容性,不畏惧开放,乐于与其他民族交往,并学习其优秀成果。中华文明史上也没有跨洋越海侵夺他人国土财富、划分势力范围的弱肉强食传统。所以我们看到,历史上各国人民不畏旅途艰险往来于东西之间,“丝绸之路”就是这样形成的。

——摘编自郭建龙《丝绸之路大历史:当古代中国遭遇世界》

材料二 中国提出的共建“一带一路”倡议,是要在现有的国际规则下和平发展,寻求新的生长空间的。从中国的情况看,改革开放以来,中国形成了极其巨大的生产力。而过去那种靠投资、出口,不计资源、环境与劳动力消耗的发展模式已难以为继。从国际条件看,既往一二百年中,世界形成了少数西方发达国家与多数发展中国家对立的局面,西方国家从未真正关心过发展中国家人民的福祉。这些国家若能选择与中国共建“一带一路”倡议对接,不但能改善其本国的经济,也创造了更大的社会需求,进而为中国的进一步发展创造新的成长空间。

——摘编自梁昊光、张耀军《一带一路》

(1)根据材料一、概述“丝绸之路”开通的主要条件。

(2)根据材料一、二、比较汉代丝绸之路与当代“一带一路”的共同点,并结合所学知识分析当代中国为推动共建“一带一路”的具体措施。

| A.分封制度尚未瓦解 | B.官僚政治制度已产生 |

| C.孔子教育成就斐然 | D.儒学不适应时世需要 |

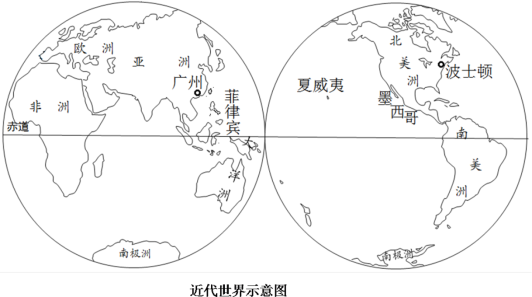

16至19世纪的跨太平洋贸易兴起于马尼拉大帆船贸易,发展于北大西洋贸易。

16世纪,中国、菲律宾、墨西哥之间的马尼拉大帆船贸易开通,起到了连接两个终端洲际市场的作用,给西属美洲带来丝绸、香料,给东方带来美洲的白银、农产品。到18世纪末,受西班牙支配的马尼拉大帆船贸易衰落。

18世纪,探险家开始对北美西北海岸探险,并开发了海獭毛皮资源。美国独立后的贸易拓展需求,为北太平洋商业价值的实现提供了可能。此时,中国形成了庞大的外来奢侈品需求市场,销售北美西北海岸毛皮和夏威夷檀香木为主的北太平洋贸易应运而生。在此基础上扩展出新的三角贸易:美国东部人将廉价小玩意儿卖到西北部,换取毛皮销往广州,再向西将中国货物销往欧洲和波士顿。毛皮、檀香木贸易与鸦片贸易一起,对1820年代以后白银流入中国比例的下降发挥了直接作用,但为美国东北部增加了极其可观的资本积累。

——摘编自王华《海洋贸易与北太平洋的早期全球化》等

(2)依据图文材料并结合所学,比较马尼拉大帆船贸易与北大西洋贸易的不同影响。

| A.改变社会性质 | B.发展资本主义 | C.实现民主共和 | D.集中党的权力 |

| A.经济发展影响城市布局 | B.东京城基础设施建设完善 |

| C.商品交易突破时空限制 | D.东京地区土地利用率较高 |

材料一 1883、1884和1889年,俾斯麦政府连续颁布了三个社会保险法令,即《疾病保险法》《事故保险法》《养老保险法》,对工人群众的社会安全提供了一定的保障。1870年,德国的工业产值只占世界总额的13%,英国则独占32%;1900年,德国占17%,英国占20%;而到第一次世界大战爆发前的1913年,英国只占14%,德国则超过了英国,占到了16%,成为仅次于美国的世界第二大工业强国,从而具备了发动第一次世界大战的实力。正如著名美国历史学家科佩尔·平森所指出的:“在大约30年的时间内,德国经历了英国一百多年才完成的事情——将一个农业占统治地位的落后国家转变为一个现代高效率的国家。”这一奇迹得以实现的原因之一、就是德国的社会保险立法。

——摘编自刘玉安《告别福利国家?——西欧社会政策改革的大趋势》

材料二 20世纪四五十年代,北欧各国建立起覆盖全部人口的福利体系,为社会设立起基本的福利安全网。福利体系涉及退休养老医疗保健、房租补贴、教育补助、子女补助等方面,保证所有人都能拥有简朴而足够的生活。从20世纪60年代起,北欧各国发起了更高水平的社会保障计划。国家的目标是使所有人能够得到相当于中产阶级生活水平的福利保障,并且这些福利覆盖了人从出生到死亡的所有时间,从“从摇篮到坟墓”的保障力图使一般家庭的生活不会因年老、疾病、孩子或失业而被打乱。

——摘编自米梓嘉《北欧福利制度成就、危机、改革及启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析19世纪末德国社会保险立法的历史作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明二战后北欧建立高福利体系的有利条件,并指出其弊端。

| A.减轻国家财政负担 | B.抑制贵族特权 |

| C.推动英国社会转型 | D.强化封建王权 |

材料一 由隋朝开始经唐朝健全的科举制是一种通过分科考试选拔官员的制度。唐代科举取士分为制举和常举两大类。制举由皇帝特旨召试,多临时设置,意在选拔特殊人才。常举为例行的定期考试,通常每年举行。常举科目有秀才、进士、明经等,其中最重要的为明经、进士两科。当时的高官多出身于进士科,非进士出身者,即便位极人臣,也难享时人美誉,因此进士科极受人们重视,每年应试者少则八九百,多至一两千,而考取仅十余人。

——摘编自王家范等《大学中国史》

材料二 在英国工业革命中壮大的资产阶级,要求更多地参与政治事务,要求建立廉洁和有效率的政府,要求公职更广泛地向社会敞开,使有才能的人加入政府。资本主义经济的发展要求机会均等、自由竞争,而旧的官僚机构不能适应这种需要。社会大生产的发展,使政府不断扩大对社会事务管理内容。“分赃制”导致政府工作的不连续、不稳定,影响了整个资产阶级的利益。这为英国通过公开、平等、竞争、考试、择优录用文官提供了依据。在西方人看来,中国科举制是“机会均等”的象征,他们以考试择官作为武器与恩赐制、政党分肥制作斗争。

——摘编自陆国泰等《国家公务员管理》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出隋唐时期确立和发展科举制的政治基础,并列举唐以后科举制发展演变的史实。(2)根据材料二并结合所学知识,简析近代英国确立文官制度的原因。

| A.反映了人们对疫病的理性认识 | B.得益于瘟疫传播途径被阻断 |

| C.说明宗教改革取得阶段性胜利 | D.是近代科学革命兴起的结果 |