材料一:根据《中国滋味:盐与文明》整理中国古代盐政发展简况

| 时期 | 简况 |

| 夏商周 | “盐虽入贡,未尝有禁法” |

| 春秋战国 | 有私商以盐致富,如猗顿以贩卖河东池盐发财。齐国管仲提出“官山海”的盐法,主张国家垄断专卖。商鞅变法主张“壹山泽”,国家控制盐的生产和流通,商人分销需交重税。 |

| 西汉 | 汉武帝实行盐铁官卖,设置盐官,尽收盐利。 |

| 东汉 | 光武帝废除食盐专卖之法,听民制盐,自由贩运。在产盐区设置盐官收取盐税。汉章帝时期恢复汉武帝时期的官营办法。 |

| 三国两晋 南北朝 | 多实行专卖,南方对食盐实行征税制。 |

| 唐 | 唐代盐业政策继承前代的征税制,官营制度、无税制(对盐池、盐井),也有创新,例如盐的代租制、租佃制。各地盐法有不同且有变化。 |

| 五代 | 盐法逐年严密,期间也一度松弛盐禁。 |

| 宋 | 建立完备的食盐专卖制度。初期实行官卖法(官运官销),后主要实行通商法(官府把官盐卖给商人销售)。 |

| 元 | 盐法逐渐严密,官盐渐贵,强配民食引起民怨。 |

| 明 | 前期主要实行开中法,实行民产、官收、商运、商销。明神宗时期,政府将食盐 收买运销之权都交给商人,从此开中法废止,民制、商收、商卖的纲法兴起。 |

| 清 | 由户部管理全国盐务,盐政之权分与各省。·食盐销售主要实行官督商销,使专 业盐商垄断了盐的收买、运输和销售。 |

材料二:(宋)蔡京创行盐引法,用官袋装盐,限定斤重,封印为记,一袋为一引,编立引目号簿。商人缴纳包括税款在内的盐价领引,引核对号簿支盐运销。到期盐未售完,即行毁引,盐没于官。……当时盐引又称钞引,在盐钞取盐凭证的基础上增加了官许卖盐执照的性质,在行销制度方而更为严密。

(明)开中制,就是政府控制盐的生产和盐的专卖权,根据边防需要,定期或不定期出榜招商,应招商人必须把政府需要的实物输送到达防卫所,才能取得贩盐的专利执照“盐引”。 然后,(商人)凭盐引到指定的盐场支盐,并在指定地区内销售。……后来盐商为了减少运粮的费用,纷纷到北边军镇附近屯垦,将所产粮食就近供应边关。……开中盐法首创于山西,在纳粮贩盐的商人中,山西商人最多。

——摘编自王仁湘《中国滋味:盐与文明》

(1)根据以上材料,概括中国古代盐政发展的特点。采用一个新的时间尺度,对古代的盐业经营变化进行阶段划分,并简要说明划分依据。(2)根据材料二,说明蔡京创行“盐引”的直接作用。根据材料二结合所学知识简析明代开中制的积极影响。

材料 自20世纪60年代起,在中国西南和西北广袤的大地上,展开了一场以备战为主要目的的大规模经济建设—三线建设。三线建设主要通过两种方式:一是建,二是迁。一方面国家资金大量投入三线地区,在内地建设大型的钢铁、煤炭、水电、机械等工业基地,并修筑成昆、川黔等重要交通干线;另一方面则是将东部地区的工厂企业、科研单位等以“一分为二”或者全迁的方式,或并入内地既有企业,或另建新厂。以甘肃省为例,仅1965年,就陆续从辽、吉、沪等省市搬迁工厂20个、大专院校2个、科研单位11个,分别迁入兰州、天水、酒泉等地。整个三线建设期间,累计投资多达2000亿元。到20世纪70年代末,共形成固定资产约1400亿元,占全国的1/3;建成全民所有制企业2.9万个,形成45个以重大产品为主的专业生产科研基地和30个各具特色的新兴工业城市或工业区,如昆明、攀枝花、六盘水等工业城市和成渝、攀西、关中、兰州等工业区。

——摘编自徐有威等《三线建设对中国工业经济及城市化的影响》

根据材料并结合所学知识,谈谈你对我国20世纪60、70年代三线建设的理解。材料 诸劝农官,每岁终则上其所治农桑水利之成绩于本属上司,本属上司会所部之成绩,以上于大司农若部,部考其勤惰成否,以上于省而殿最之。其在官怠其事隳其法者,罪之。诸职官行田,受民户齐敛钱者,以多科断。诸受财占民差徭者,以枉法论。诸额课所在,管民正官董其事,若以他故出,次官通摄之。诸额收钱粮,各处计吏,岁一诣省会之。有齐敛者,从按治官举劾。诸郡县岁以三限征收税粮,初限十月终,中限十一月终,末限十二月终。违者初限笞四十,再犯杖八十,但结揽及自愿与结揽人等,并没入其家财,仍依元科之数倍征之。若不差正官部粮,而以权官部之,或致失陷及输不足者,达鲁花赤管民官同坐。诸州县义仓粮数不实,监临失举察者,罪之。

——摘编自(明)宋濂、王祎《元史》

(1)根据材料,概括元代考核与管理劝农官的主要特点。

(2)根据材料并结合所学知识,简述元代考核与管理劝农官的历史作用。

材料 生物物种总会借助偶然事件或是有利的环境条件到处游走。而哥伦布大交换就像一张 生物互联网,将自然界的每个部分联系起来,并以惊人的速度对其进行改造。改造的结果可能更好,也可能更糟。

——摘编自[美]查尔斯·曼恩《1493年:发现哥伦布新世界》

根据材料,围绕“哥伦布大交换”提出一个观点,并结合所学知识予以阐述。(要求:观点明确,史论结合,逻辑清晰。)

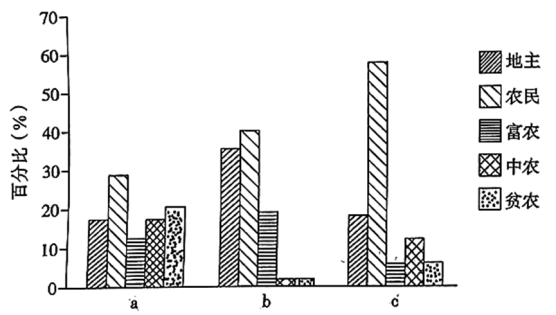

注:a.《中华苏维埃共和国土地法令》;

b.《中共中央关于抗日根据地土地政策的决定》;

c.《中国土地法大纲》。

——改编自兰夕雨《中国共产党阶级划分词语之变迁》

材料二:1981年12月,中共中央政治局讨论通过《全国农村工作会议纪要》,指出:“全国农村已有90%以上的生产队建立了不同形式的农业生产责任制;大规模的变动已经过去,现在,已经转入了总结、完善、稳定阶段。”1983年农业总产值为3121亿元,比上年增长9.5%,超过计划增长4%的指标。粮食产量38728万吨,比去年增长9.2%;棉花463.7万吨,比去年增长28.9%。农村商品生产发展较快,加速了由自给、半自给经济向着较大规模商品经济转化的过程。

——摘编自王桧林《中国现代史》

(1)根据材料一并结合所学知识,任选图中两个相邻的法规,比较“地主”一词出现频率的变化并分析原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,评价这一时期我国的土地政策。

材料范仲淹(989年8月29日—1052年5月20日),北宋大中祥符八年(1015年),苦读及第。在地方上每到一地,兴修水利,培养人才,保土安民,政绩斐然,真正做到了为官一任,造福一方。在他离任时,百姓常常拦住传旨使臣的路,要求朝廷让范仲淹继续留任。庆历年间,针对国家贫弱的问题,他上书仁宗,提出“讲求武备、整顿吏治”等改革主张。在生活上,平时居家不吃两样荤菜,妻子儿女的衣食只求温饱,一直到晚年,都没建造一座像样的宅第,死后连件新衣服都没有。然而他喜欢将钱财送给别人,待人亲热敦厚,乐于替人家办好事。范仲淹将财产悉数捐出设立义庄。在他亲自草拟的十三条义庄规矩中规定:乡里、外姻、亲戚,如贫窘中非次急难,或遇年饥不能度日,诸房同共相度诣实,即于义田米内量行济助。当时的贤士,很多是在他的指导和荐拔下成长起来的。他的行动和思想,赢得身前身后几代人的敬仰。为官之地的百姓无论哪族人民,常常画他的肖像,给他立生祠。他去世的噩耗传到各地,人们深为叹息,凡是他从政过的地方,老百姓纷纷为他建祠,痛哭哀悼,斋戒三天。历代仁人志士也以范仲淹为楷模。今天,范仲淹的精神和思想仍闪耀着奋发向上的思想光辉。

——摘编自诸葛忆兵《范仲淹传》

(1)根据材料并结合所学知识,概括范仲淹的功绩。(2)根据材料并结合所学知识,提炼范仲淹身上体现的传统文化精神。

材料一 蔗糖原产于亚洲,后经阿拉伯人传入欧洲。直到公元11世纪都还很少有欧洲人知道蔗糖的存在。16世纪,西班牙人和葡萄牙人在美洲使用黑人奴隶种植甘蔗和制作蔗糖。一个世纪后,法国和英国成为了西方世界最大的蔗糖制造者和出口者。到17世纪中期,英格兰的贵族和富翁们已经嗜糖成癖。17世纪末,喝加糖红茶逐渐成为英国上层社会流行风尚。

——据【美】西敏司《甜与权力—糖在近代历史上的地位》

材料二 大多数从事砂糖贸易的商人都住在英国,这些人因为富有,逐渐成为上流阶层,其政治影响力也开始凸显开来,可以说,砂糖商人们当时几乎把持了英国的政治。蔗糖在18世纪变得越来越日常化、平民化,工人阶级中开始流行茶歇,工作间歇喝上一杯加糖红茶,补充每天所需要的热量,以省出更多的时间来从事工业生产。

——摘编自【英】詹姆斯·沃尔韦恩《糖的征服史》等

(1)根据材料并结合所学知识,概括蔗糖在欧洲逐渐日常化的原因。(2)根据材料并结合所学知识,分析蔗糖在欧洲逐渐日常化产生的影响。

材料 “考试权独立”思想是孙中山政治思想的重要组成部分,这一思想成为南京临时国民政府考试制度确立和推行的直接理论基础。1912年1月1日,孙中山在南京就任临时大总统后,提出了以考试权为核心的文官考试思想。他令法制局的文官编写草策,规定文官考试委员隶属于内阁总理,掌管高等文官考试、任用等事项,以及高等文官试验科目厘定事项等。南京临时政府遵照孙中山的考试权思想,先后拟定了《任官令》《文官考试令》《文官考试委员会官职令》等有关文官考试的法令。这些法令对文官的考试和任用等做了比较具体的规划。《任官令》规定了简任、荐任和委任三种不同等级的文官任用规则,还规定了考试的种类、资格、科目与作弊的惩罚等。尽管南京临时政府存在时间短暂,参议院没有完成这些法令的立法程序,但这些法令对以后北洋政府和南京国民政府文官考试制度的建立有着直接的影响。《中华民国临时约法》规定,人民有参加考试担任文官的权利。“考试权”第一次被写入宪法。

——摘编自邱静远《依法治考:孙中山“考试权独立”思想》

(1)根据材料并结合所学知识,概括孙中山文官考试思想的特点。(2)根据材料并结合所学知识,分析孙中山文官考试思想的影响。

材料一 公元前27年,罗马帝国建立。公元1~2世纪,罗马帝国出现了相对安定的局面。帝国前期,意大利和行省的手工业也得到显著的发展。在西部,罗马和高卢商人沿莱茵河、多瑙河到达北海和波罗的海,在不列颠和斯堪的纳维亚进行贸易。东部的希腊和埃及商人则驶出红海,经阿拉伯到达印度和斯里兰卡进行贸易,以金银换取东方的香料、宝石、精致的工艺品和纺织品。在屋大维统治时期,罗马人开始利用季节风远航印度。

——摘编自吴于廑齐世荣《世界史·古代史编》(上卷)

材料二 在公元750年建立的阿拔斯王朝首都巴格达,其百货齐全的商场里,既有各种本地的产品,也有各国商人运来的中国的丝绸和珠宝、印度的钻石和香料、非洲的黄金和象牙、欧洲的琥珀和玛瑙。中世纪阿拉伯帝国各族人民在吸收融汇东西方古典文化的基础上共同创造了阿拉伯文化。阿拉伯文化主要是由阿拉伯本土文化和伊斯兰文化以及希腊、波斯、罗马和印度等外来文化构成。阿拉伯文化在宗教、哲学、自然科学及人文科学等领域都曾取得举世瞩目的辉煌成就。阿拉伯人把古代印度、中国文化成就介绍到西方,又把阿拉伯的天文学、医学知识和伊斯兰教传播到中国等东方国家。这对于东西方文化的交流起到了很大的促进作用,对亚洲、非洲、欧洲和中国文化的发展都产生了深刻的影响。

——摘编自哈力木杜山艾力《浅析阿拉伯文化的历史渊源和对世界文化的贡献》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,归纳罗马帝国与阿拉伯帝国的相似之处。(2)根据材料二并结合所学知识,指出阿拉伯帝国对世界文明的贡献。

材料一 中世纪早期,有限的农产品直接交易活动多由那些偶然、分散的村庄市场来承担。9~10世纪开始,农民比较普遍的进入市场,交换活动成为农民生活中不可分割的部分,此时许多村庄是通过国王或封建领主的特许状的授权而建立市场的。从11世纪中叶起,许多市场村庄随着人口和手工业活动的频繁而逐渐发展成城镇,村庄市场也就发展成了城镇市场,市场上各类农产品、手工制品“鱼龙混杂”,交易品良莠不齐,地区间币制混乱,因此“市集书记”一职成为市场的“监督助理”。有学者认为中世纪中期的西欧市场交易是“一种确定的和法律的行为,法律禁止人们在合法的市场之外做买卖交易”。

——摘编自冯正好《中世纪西欧商业交换网络体系研究》

材料二 进入15世纪后期,西欧对利润无限制的追求,推动着商人们不断进行市场分工,商人开始注重与国外客户进行广泛的贸易。随着人们需求不断扩大,特别是香料、丝绸等高档奢侈品的需求加快,高额的利润迫使商人克服种种困难进行国际化市场交易,一些大的集市逐渐发展为国际交易中心,大城市与小城镇之间的市场网络在16世纪发展成为覆盖区域性的市场网络,安特卫普等地成了主要交易中心,汉萨同盟等组织也日趋发展起来。商法逐步完善,商人成为以个人名义从事商业活动获取利润的人,产权私有化进一步确立和巩固,交易也更加规范化。这也确保统治者从贸易中获得更多税收,反过来,统治者通过法律的保护作用,确保市场健康运行。

——摘编自魏跃军《14世纪中叶~16世纪中叶西欧商品市场问题研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳中世纪早、中期的西欧商业市场的特点。(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出15世纪末至16世纪西欧商业市场的变化,并说明其影响。