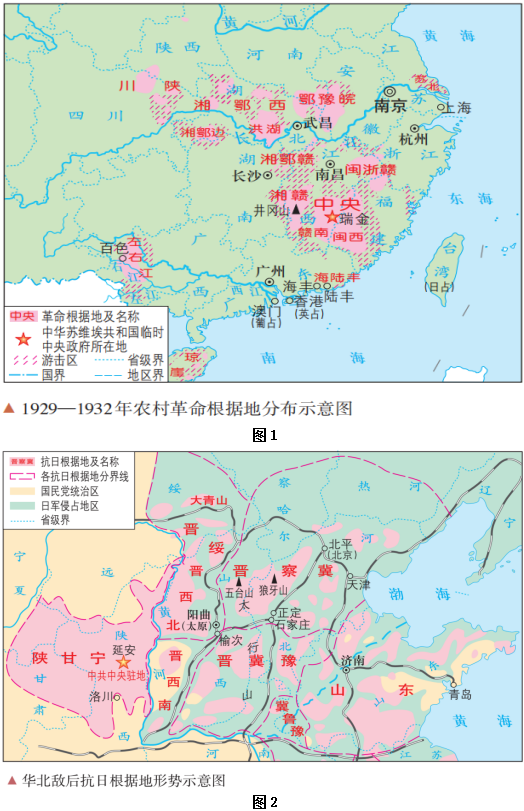

根据图1、图2,分别提取两幅图中有关根据地分布的信息,并结合所学知识予以说明。(要求:表述成文,史论结合,论述充分,逻辑清晰)

材料一 凌晨五更,潘楼酒店楼下的各种行商便开始了。早市买卖的物品有“衣物、书画、珍玩、犀玉”,到了天亮之后,就有卖“羊肚、鹑、兔”等各类熟食摊子,等他们收了之后,“方有诸手作人上市买卖零碎作料”。吃过早点,人们便可以去附近的瓦子勾栏里观看说唱、杂耍等各色表演,从这里出来,沿着龙津桥往南走,就到了夜市一条街,“夜市直至三更尽,才五更又复开张”。

——摘编自李基《北宋东京集市贸易活动——基于对<东京梦华录>的解读》

材料二 北宋中下层女性较多地参与经济生活,从商领域广泛。这从一些店铺的名称即可得知,如曹婆婆肉饼、丑婆婆药铺、王小姑酒店等等。……春暖花开时,妇女们开始出城探春。“自三月一日至四月八日闭池,虽风雨亦有游人,略无虚日矣”。《东京梦华录》卷六至卷十依次从年首正月记述到年尾除夕的岁时节日里,妇女们也纵情玩乐。

——摘编自张莉曼《<东京梦华录>中的北宋女性民俗》

(1)根据材料一,概括北宋的经济生活景观。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出北宋女性民俗的特点并分析原因。

材料一 明清之际300年,正是新的世界市场形成与发展之时。明清两朝推行朝贡贸易政策,朝廷对朝贡有严格的规定。明朝规定海外贡使来华的贸易活动必须在政府的控制下进行,不允许私自交易。1757年,清廷将过去对西方商人的多口通商改为一口通商。这种朝贡贸易关系从16世纪起开始不断受到西方殖民势力的挤压,处于衰落之中。明中后期开海贸易后,中国商人出海贸易面临着与西方殖民商人的竞争。明清政府对出海贸易的中国商民规定种种限制,削弱了中国商人的竞争力和防卫能力。当中国商民在海外道受迫害和屠杀时,明清政府漠不关心。这严重助长了西方殖民者的气焰,等于是把世界市场的主动权拱手交给西方殖民势力,导致中国在世界贸易格局中地位的衰落。

材料二 随着哥伦布远航美洲,印度洋、太平洋这些远离欧洲人的水域到16世纪成了欧洲人从事殖民和贸易活动的舞台。中国和欧洲是新的世界贸易的两个终端,由这个时代两条最主要的商业航线连接着。绕好望角而来的葡萄牙人在16世纪初到达中国,西方国家与中国贸易多经好望角跨越印度洋从西而来。经南美跨越太平洋而来的西班牙人也接踵而至,开通了太平洋丝绸之路。西班牙政府每年都派遣大帆船,来往于墨西哥与菲律宾马尼拉之间。西班牙从美洲掠夺到大银,用来交换中国丰富的商品,丝绸、瓷器、茶叶等源源不断地流入西方。太平洋丝绸之路的贸易利润惊人,但却控制在西班牙人手中。18世纪末19世纪初,在自由贸易的世界大潮的冲击下,以垄断为特色的马尼拉大帆船贸易的地位急剧下降。

——以上材料均摘编自张顺洪等《明清时代的中国与世界》

(1)根据材料,概括明清政府对新的海上贸易的反应。

(2)根据材料并结合所学知识,简述新航路开辟后世界贸易格局的演变。

材料一 在美洲被征服的过程中,大量印第安人死于屠杀和折磨。更悲惨的是,新大陆没有天花、白喉等疾病,印第安人对这些疾病毫无免疫力,欧洲人带来的这些疾病造成他们死亡的数量可能更大,有的村子因此整个灭绝。据估计原来有1000万到2500万人口的新西班牙(阿兹特克帝国),到17世纪初只剩下不到200万人,同时期印加人从约700万减少到只有约50万。……随着印第安人的大量死亡,劳动力来源日趋紧张,于是殖民者又从非洲运来黑人,迫使他们在种植园里劳动。

——王加丰《世界文化史导论》

材料二 (欧洲人)不但自己大发其财,同时一手塑造了整个新世界的风貌与历史。……除看不见的病毒以外,另一批因哥伦布航行引发的生物大交换,是由肉眼可见的生命形式组成,从南瓜到野水牛均是。这个大交换的结果——从人类观点视之——也是正负参半……时至今日,两半球之间的动植物交换并未停止,依然在进行。

——【美】艾尔弗雷德·克罗斯比《哥伦布大交换》

(1)根据材料一,指出欧洲征服美洲的后果。

(2)根据材料二,概括“哥伦布大交换”的特点。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,简析“哥伦布大交换”的积极影响。

材料一 唐前期,粟仍然是我国的主要粮食作物,其次是麦。……从唐中叶起,由于北人南迁以及耕作技术的进步等,水稻在全国粮食生产中开始占了首位,这种情况在很大程度上促进了经济重心的南移。……益州和扬州地区并称为“扬一益二”,居全国首位。

——摘编自袁行霈等《中华文明史》

材料二 明朝中后期,原产美洲的玉米、红薯等高产作物传入中国,提高了粮食的单位面积产量,使许多耕地可改种棉花、蚕桑等经济作物。催生枫泾镇成为棉纺业专业市镇。随着工商业市镇的勃兴,由中小商人和手工业者构成的市民阶层形成,明代阶级结构发生新变化。

——摘编自卜宪群《简明中国历史读本》

(1)根据材料一,概括唐朝主要粮食生产的重大变化,结合所学知识分析产生变化的原因。(2)根据材料二,概括明中后期农业发展的具体表现。结合所学知识简析这一时期农业发展的原因。

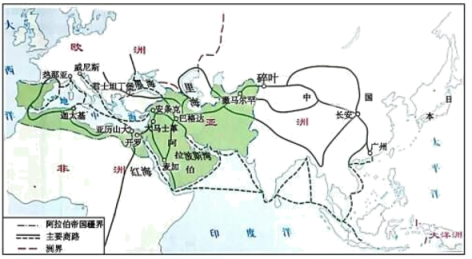

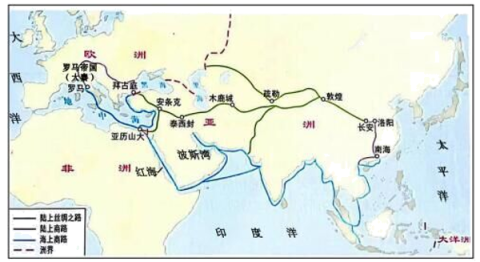

材料

图1

图2

分别提取图1、图2的商贸活动信息,并据此说明与其相对应的历史时期。

材料一 工业革命极大地改变了世界的面貌,世界市场不断扩大,国际贸易和国际投资迅速发展,使世界各地的联系日益紧密。主要资本主义国家凭借工业革命提供的强大经济和军事实力,继续向世界各地大肆扩张。19世纪末20世纪初,资本主义进入垄断阶段,资本主义世界经济体系最终形成。

——摘编自人民教育出版社《普通高中教科书•中外历史纲要(下)》

材料二 第二次世界大战后建立的国际货币基金组织、世界银行和关税与贸易总协定,进一步促进了经济全球化进程。20世纪70年代以来,以信息技术为代表的新的科学技术的发展成为经济全球化的主要推动力量。进入90年代,跨国公司迅猛发展,它们通过把世界各国纳入全新的国际生产分工体系,使各国的生产活动密切联系,相互依赖,相互渗透,连成一体。1995年世界贸易组织的诞生,把贸易、投资和服务的国际化提高到新的水平。进入21世纪,随着以互联网、人工智能等为代表的新一轮科学技术的发展,经济全球化成为强劲的时代潮流。

——摘编自人民教育出版社《普通高中教科书•中外历史纲要(下)》

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出工业革命是如何“改变世界面貌的”。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析二战后推动世界经济全球化的主要因素。

(3)综上所述,谈谈科技革命与世界经济全球化的关系。

材料一 随着西欧封建社会生产力的发展,商品交易活动频繁,西欧中世纪的城市逐渐增多……与此同时,以工商业为主体的城市市民阶级登上了历史的舞台。……为了更好地在城市里自由地进行商业贸易活动,他们反对名目繁多的封建性商品流通税以及一整套的封建枷锁,因此,这就迫使他们要与封建主们谈判争取政治和经济特权。……西欧有很多城市还举行过暴动要求获得城市的自主权。……这些权利主要包括:市民可以在城市里自由流动,这是市民享有的个人自由;市民可以随时向城市法庭提出诉讼请求和控告,这是司法自由;市民可以控制自己的财产,并随便处置它们,这是承认城市市民财产私有制。

——摘编自冯正好《中世纪西欧的城市特许状》

材料二 10世纪开始,欧洲城市逐渐在封建主的领地上兴起。农奴为摆脱领主的控制,大量移居城市,使得市民阶层壮大。他们(市民)的崛起不但为日后资产阶级的出现提供了可能,更是在平常的市民生活过程中孕育了自由、民主、平等的现代意识的萌芽。

(1)根据材料二并结合所学知识,指出西欧城市争取自治权的主要原因和途径。(2)根据材料三,概括西欧城市兴起对欧洲历史的影响。

材料一 中共中央选择“一边倒”,站在苏联阵营一边与美国对抗,是中国共产党领导人当时在两极对峙的国际格局中做出的反应,结果是中华人民共和国诞生伊始,便加入苏联阵营并与苏联结成军事同盟,并因此而进入冷战的两极体系和对抗之中,这是不争的事实。

——摘编自牛军《冷战与中国外交决策》

材料二 在美苏争霸过程中,形成了苏攻美守的局面,苏联对中国安全的威胁日益加剧。为了维护国家利益,摆脱两线作战的不利局面,中国外交战略进行了新的调整,提出了“一条线”的思想,其主旨是团结包括美国在内的一切可以团结的力量,共同反对苏联霸权主义。至1979年中美两国正式建交,中国所面临的国际环境总体得到改善。

——摘编自黄庆、王巧荣《中华人民共和国外交史(1949—2012)》

(1)根据材料一并结合中华人民共和国成立初期的历史,概括中国“站在苏联阵营一边与美国对抗”的史实。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出20世纪70年代中国对外战略的变化及重大外交成就。

材料一 1953年起,中央人民政府开始执行“一五计划”,贯彻社会主义改造与社会主义工业化建设同时并举的方针。……1956年1月15日,首都数十万人在这里举行集会,庆祝北京率先进入社会主义。随即,全国各大中城市也相继举行同样的集会,宣告社会主义改造的完成。这意味着,在中国大陆,大规模地全面建设社会主义的序幕即将拉开。到1957年底,第一个五年计划的各项经济指标都大幅度地超额完成,一大批中国过去没有的基础工业部门,开始一个个建立起来,人民生活水平逐步有所提高。

——摘编自罗平汉《中华人民共和国史》等

材料二 下表是根据《中外历史纲要》教材整理的“中国改革开放历史进程”(部分)。

| 时间 | 进程 |

| 1978年 | 中共十一届三中全会召开,作出实行改革开放的战略决策 |

| 1980年 | 中央决定设立经济特区,实行特殊的经济政策和管理体制 |

| 1982年 | 中共十二大召开,提出“建设有中国特色的社会主义”重大命题 |

| 1987年 | 中共十三大召开,提出社会主义初级阶段理论 |

| 1992年 | 中共十四大召开,明确提出建立社会主义市场经济体制 |

| 2001年 | 中国正式加入世贸组织,更深层次地参与国际规则的制定 |

| 2010年 | 中国经济总量跃升至世界第二位,成为世界第二大经济体 |

(2)根据材料二和所学知识,指出改革开放开始的标志;并概括改革开放以来我国所取得的巨大成就。