材料一 曹氏,叔振铎,文王子而武王弟也,武王克商,封之于陶丘,为宋景公所灭,子孙以国为氏。

——郑樵《通志》

材料二 今大道既隐,天下为家,各亲其亲,各子其子,货力为已,大人世及以为礼……

——《礼记·礼运篇》

(1)材料一反映了历史哪个时期的哪种制度?积极的影响是什么?

(2)材料二中“今大道既隐”说明当时发生了什么变化?由此,可以推断出什么?

材料一 在疆域扩大的同时,人心统一大业却一步未进。他开始重新审视这群在民间极具影响力的东方学士,他意识到,可能正是由于东方学士们的反秦思想在民间广泛传播,才使得民心统一举步维艰。于是他采用了李斯的建议,以图加速民心归附的进程。历史证明,急功近利的做法,只会迎来惨痛的失败。三年后,嬴政病逝于沙丘平台宫。他的“统一”大业,也就至此终结。顺便一提,继承始皇帝遗志的,正是后来创立汉朝的刘邦。

材料二 诸家之学,并起争鸣,经过相当时期之后,总是要归于统一的,统一的路线有两条:(一)淘汰其无用,而留存其有用的。(二)将诸家之说,融合为一。

——吕思勉《中国文化史》

(1)根据材料一,结合所学知识,指出秦始皇统一思想的主要举措?

(2)根据所学知识,指出材料二里的“将诸家之说,融合为一”是历史上的哪个事件?

(3)根据材料一、二指出“诸家之学,并起争鸣”时,写出两个战国时期的诸子百家代表人物及其思想主张。

材料 随着土地买卖和土地兼并的加剧,大量可耕的官田和无主荒地,都被转变为私田。国家掌握的可用于均田分配的土地逐渐减少,农民受田的数额愈发严重不足,逐渐丧失了继续实施均田制的条件。高宗武周以来,战争不断,日益增多的兵役和赋税负担使得“天下户口,逃亡过半”,致使户籍失真和管理混乱,均田制失去了贯彻执行的依据,无法有效地推行下去。建立在均田制基础之上的赋税制度也无法维持,政府面临着严重的财政危机。780年,唐德宗李适即位,宰相杨炎及时向德宗提出了一种新的赋税制度。

——整理自白寿彝总主编《中国通史·中古时代·隋唐时期·上册》

根据材料,概括“新的赋税制度”出现的原因。结合所学知识,指出该制度的具体内容。

材料一 “汉高祖……矫秦县之失策,封建王侯,并跨州连邑,有逾古典。”这些受封的诸侯王和列侯都是“有土之爵”,在其封地上享有两大特权:一是“自置吏”,二是“得赋敛”。

——摘编自周振鹤《中国地方行政制度史》

材料二 汉武帝规定诸侯王除由嫡长子继承王位外,“以私恩自裂地,分其子弟”为列侯,而由皇帝制定这些侯国的名号,分别隶属于汉郡。淮南王刘安谋反,“国除为九江郡”;衡山王刘赐谋反,“国除为郡”。又颁布律令,规定王国官员地位低于一般官员,限制人们与诸侯王交游。从此,王国与汉郡无异。

——摘编自邱树森、陈振江主编《新编中国通史》

(1)依据材料一,说明汉初“矫秦县之失策”的措施及具体内容,结合所学知识指出这一措施导致的后果。(2)依据材料二,结合所学知识,列举汉武帝解决王国问题的措施。

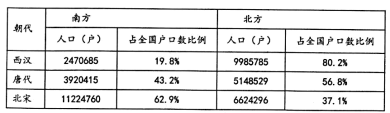

材料一

——杨远《西汉至北宋中国经济文化向南发展》

朝廷在故都(东京开封)时,实仰东南财赋,而吴中又为东南根柢。语曰:“苏湖熟,天下足。”

——《陆游集》

材料二 北宋科举入朝做官的官员统计表

材料三: 宋代人均耕地为4.4亩,在南方却不足这个平均数,苏州地区亩产可达四石,但江南其他地方的亩产在二石左右。....于是开发梯田、围湖造田、围海造田相继加速。“烧畲山于山岗”、“教民焚燎而种”,但山林破坏后,雨则山洪暴发,旱则无水灌溉。....入宋以后,江南每岁漕运额由三四百万石增至六百万石,以致江南谷贵民贫。

——摘编自郑学檬《唐宋江南经济研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,较前代相比,指出宋代南方出现了哪些变化。

(2)根据材料二、三并结合所学知识,阐述材料一中变化带来的影响。

材料一 宋代打破了唐时“工商之家不得预于仕”的规定,商人子弟读书应举已不在法令的禁止之列,到了英宗年间政府更是下诏:“工商杂类,有奇才异行、卓然不群者,亦许解送。”这等于说国家从法律上、制度上承认了商人的入仕权。至此,科举制度成为了普通民众实现向上流动的阶梯和重要管道。其中,富民阶层(平民地主和商人)成为这一转变的最大受益者。他们可以利用手中掌握的大量财富为自身和下代子弟提供良好的教育,进而蟾宫折桂,成功实现整个商人家庭的社会流动。

——冯芸《宋朝商人的社会流动与社会结构变迁》

材料二 魏晋南北朝时期的婚姻是极其讲究门当户对、士庶不婚的,“婚姻必由于谱系”的现象反映了门阀制度对婚姻的深刻影响,此风绵延一直到唐朝。北宋以后,则出现“榜下捉婿”的现象,“本朝显贵人家选婿于科场年,择过省士人,不问阴阳吉凶及其家世,谓之榜下捉婿”;“近岁,富商与厚藏者嫁女,亦于榜下捉婿”。实际上,很多新科进士出身寒门,门第无足称道,且生活贫困,但由于他们未来前途远大,所以成为达官和富室择婿的对象。同时高官显贵选择富商作为婚嫁对象的现象日益普遍,有些士大夫为了贪图资财,娶有钱财的寡妇为妻,民间甚至发展到“以财论婚”的地步。

——徐红《宋朝科举制度的改革与社会价值观的演变》

请回答:

(1)据材料一,概括宋代科举制的新变化,并结合所学分析其进步性。

(2)据材料二并结合所学知识,概括魏晋至北宋“择偶”标准的变化,并分析其原因。

(3)综上材料,概括宋代社会转型的表现。

材料一:

|

|

|

图一《南京条约》签订场景 | 图二《马关条约》签订 | 图三《辛丑条约》签订场景 |

材料二:是书何以作?曰为以夷攻夷而作,为以夷款夷而作,为师夷长技以制夷而作。

——《海国图志·序》

材料三:1898年,康有为出版了《孔子改制考》一书,打着孔子的旗号宣扬维新变法理论,还借用进化论的观点,论证了君主立宪制是符合社会发展潮流的。

——人民版《历史必修三》

材料四:要拥护德先生便不得不反对孔教、礼法、贞节、旧伦理、旧政治。要拥护赛先生,便不得不反对旧艺术、旧宗教。要拥护德先生又要拥护赛先生,便不得不反对国粹和旧文学。

——陈独秀《罪案之答辩书》

(1)依据材料一,结合所学知识说明中国半殖民地半封建社会的的形成过程?

(2)材料二《海国图志》的核心思想什么?材料三中维新派的主张是什么?材料四中的“德先生”和“赛先生”分别是指什么?

(3)依据材料二、三、四三则材料,指出材料二、三、四分别对应中国人向西方学习的哪个层次,并说明近代中国人向西方学习的轨迹?

材料一

一边倒,是孙中山四十年经验和共产党的二十八年经验教给我们的,深知欲达到胜利和巩固胜利,必须一边倒。积四十年和二十八年的经验,中国人不是倒向帝国主义一边,就是倒向社会主义一边,绝无例外。骑墙是不行的,第三条道路是没有的。大家须知,妨碍我们和外国做生意以至妨碍我们和外国建立外交关系的,不是别人,正是帝国主义者及其走狗蒋介石反动派。团结国内国际的一切力量击破内外反动派,我们就有生意可做了,我们就有可能在平等、互利和互相尊重领上主权的基础之上和一切国家建立外交关系了。我们在国际上是属于以苏联为首的反帝国主义战线一方面的,真正友谊的援助只有向这一方面去找,而不能向帝国主义战线一方面去找。

——摘编自毛泽东《论人民民主专政》,《毛泽东选集》第4卷

材料二

中美关系发生戏剧性转变后,中国外交形势大为改观。1971年第26届联合国大会作出了恢复中华人民共和国在联合国一切合法权利,并立即把国民党集团的代表从联合国及其所属一切机构中驱逐出去的275B号决议。70年代初,中国与美国以外的资本主义发达国家的关系得到了全面发展。至1973年底,中国已基本上完成了同美国以外资本主义发达国家建交的过程。1972年中日邦交正常化的实现,对中国外交突破和对外经济关系的拓展具有特殊意义。与此同时,中国阿一大批第三世界国家建立了正常外交关系,包括与苏联结盟的东欧国家,外交关系开始恢复和改善。

——摘自《新中国外交70:回顾与思考》

(1)据材料一,概括指出新中国采取“一边倒”的原因。结合所学,指出“一边倒”的具体内涵并分析这一方针在当时产生的积极影响。

(2)据材料二并结合所学,概括指出20世纪70年代中国外交主要成就及其主要原因。

材料一 《新青年》一方面,以民主和科学为文化倡导,反对封建专制和文化愚昧,进而反对尊孔复儒,抵制封建纲常伦理对人们的思想束缚;另一方面,为普及文化、启迪民智,倡导白话文学,打破中国2 000多年文化为少数人垄断的状态,使长期被认为是“下等人”工具的白话文开始登堂入室。此外,随着俄国十月革命的发生,中国知识分子逐渐认识到劳工群众的重要性,也认识到群众组织在社会活动中的重要性,便开始组建群众组织,并首先以学生社团的形式大量出现。这些为五四运动奠定了思想和组织基础。经受五四运动洗礼的民众特别是先进知识分子更加向往新社会的创造和对旧社会的改造。总之,五四运动在民主与科学的新文化中孕育,在反对巴黎和会的爱国运动中破土,是文化运动和社会运动互动的产物。同样,五四运动进一步推动了我国资产阶级启蒙思想向马克思主义领导的社会主义文化思想转型,推动反帝反封建的爱国运动进一步向中国新民主主义革命转变。

——摘编自马玲《五四运动的缘起、过程和意义》

材料二 如果不承认思想文化观念的变革在历史变革中的先导性,他就不可能是思想家了。一旦新的思想观念得到传播,相当多的人受到激励而引发社会运动,它就会产生重大的社会后果。新文化运动中涌现出一批英气勃勃的新青年,他们冲决了封建罗网,摆脱家庭亲长的束缚,到最新的学堂受教育,接受新思想、新观念,在前所未有的社会责任感的驱使下,热情奔放地投身到各种他们认为可以改造国家的运动中去。

——摘编自耿云志《五四新文化运动再认识》

完成下列要求:(1)据材料一,概括五四运动的思想基础和组织基础及其历史意义。

(2)据材料二,概括思想文化观念的变革与历史变革运动的关系,结合材料一,以新文化运动与五四运动的关系加以说明,并概括“五四精神”的核心。

材料一 12世纪,西欧更多的行业集中到城市,刺激了商业和贸易的繁荣。工商业的发展造就了一个新的市民阶级,这使得争取人身自由开始成为城市斗争的主要内容。西欧的商人打破了封建等级依附关系的纽带,在城市中获得全新的个人法律地位,逐步形成了与封建社会有很大反差的市民文化,它崇尚民主参与和自由平等、强调私有和尊重法律、注重契约和权利、关注世俗利益,并在此基础上不断发展升华而形成近代市民阶级精神,即现代法治精神。

——摘编自鲁蒙娜《中国与西欧城市发展影响因素浅析》

材料二 中世纪的城市共同体鼓励了人们“一种自从古希腊和古罗马衰落以来已经不复存在的自信心、权威和作为公民的自豪感”,使城市法得以出现。城市法抛弃了不符合城市生活的封建习惯,重新确立了新的民事财产商业制度。对瓦解封建制度起着积极的推动作用,并为重新建立社会法则开辟了道路。

——摘编自程化美《简述中世纪城市自治的主要内容》

(1)根据材料一,概括西欧城市自治兴起的背景。(2)根据材料一、二并结合所学知识,概述城市自治对西欧社会发展的影响。