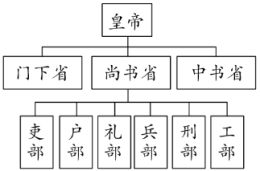

材料一 唐朝三省六部制示意图(如图)

材料二 宋王朝建国的特殊性,使宋太祖为了避免五代以来的教训进行了比较大的官制改革,尤其是制约机制的设计相当完备。设官分职,达到了相互维系、相互牵制的功能,有利于中央对地方的控制,强化了中央集权。

——摘编自王志立《北宋官僚制约机制产生的背景》

材料三 元朝大政委于中书省,今冀、晋、鲁、内蒙及河南的黄河以北地区由中书省直辖。中书省为全国行政中枢,总领各行省。地方设行中书省,简称“行省”。

——《史学集刊》

(1)根据材料一和所学知识,指出唐朝三省六部制的历史意义。(2)根据材料二和所学知识,指出北宋加强对地方控制的主要措施。

(3)根据材料三和所学知识,分析元朝在地方实行怎样的制度以及该制度的影响。

材料一 960年,后周大将赵匡胤发动陈桥兵变,黄袍加身,建立宋朝,是为宋太祖。赵匡胤当皇帝后,担心宋朝会成为继五代后的又一个短命王朝,为此而彻夜难眠。一天,他问宰相赵普:“天下自唐季以来,数十年间,帝王凡易八姓,战斗不息,生民涂地,其故何也?吾欲息天下之兵,为国家长久计,其道何如?”赵普回答说:“此非他故,方镇太重,君弱臣强而已。今所以治之,亦无他奇巧,惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣。”

材料二 北宋建立后,相继灭掉南方的几个割据政权和北方的北汉,结束了五代十国的分离局面。统治者鉴于唐朝后期军阀割据、政局动荡的历史教训,有针对性地采取了一系列强化中央集权、维护政权稳定的措施。

请回答:(1)根据材料一回答,赵普认为唐末以来政局动荡的根本原因是什么?

(2)根据材料一、二并结合所学知识,列出北宋强化专制主义中央集权的表现。

材料一 秦初并天下,令丞相、御史曰:“……今名号不更,无以称成功、传后世,其议帝号。”丞相绾、御史大夫劫、廷尉斯等皆曰:“今陛下兴义兵,诛残贼,平定天下,海内为郡县,法令由一统,自上古以来未尝有,五帝所不及。……臣等昧死上尊号,王为‘泰皇’。命为‘制’,令为‘诏’,天子自称曰‘朕’。”王日:“去‘秦’,著‘皇’,采上古‘帝’位号,曰‘皇帝’。朕为始皇帝。后世以计数,二世三世至于万世,传之无穷。”

——司马迁《史记·桑始皇本纪》

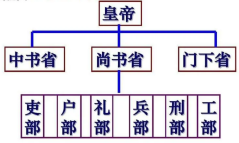

材料二 唐朝三省六部示意图

材料三 军机处机构简单,有官无吏,办公场所只是几间值班用的平房。军机大臣品级不高,但都由钦定,他们每日接受皇帝召见,跪受笔录,军国大事都由皇帝一人裁决,各种诏令由军机大臣按皇帝的意旨拟写成文,经皇帝审批后,传达给中央各部和地方官员执行。

(1)根据材料一并结合所学知识,概括秦朝开创的政治制度。

(2)根据材料二,唐太宗如果下令治理黄河,按制度规定,需要经过怎样的运行程序?材料二中的这种制度有何影响?

(3)根据材料三,归纳军机处的主要职能。

(4)根据三则材料,指出中国古代政治制度的发展趋势。

材料一 随着南北朝以来经济的发展,中小地主与富裕农民的数量日益增多,他们要求打破门阀士族的限制,在政治上得到发展。这一要求与隋朝……加强中央集权的政策是相符合的。因此,魏晋以来为豪强地主所操纵的选拔官僚的“九品中正制”,就在隋文帝时废除了。代之而起的是以考试选士的科举制度。自隋文帝罢九品中正制,始立科举。炀帝时设进士等科,并命按十科举人,科举制度形成。

——摘编自白寿彝主编《中国通史》

材料二 纵观中国古代文官选拔制度的发展趋势,其选拔范围在不断地走向扩大和开放,逐渐由统治阶级内部选拔发展到向全社会开放。隋唐时期,中国再度实现了大一统。创立科举制,把平等竞争机制引入选官制度,向社会各阶层人士敞开了入仕的大门,使封建政府可以从社会各阶层吸纳大量优秀人才进入各个管理部门。

——摘编自张国安《中国古代文官选拔制度及其现代借鉴》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出魏晋到隋唐时期选官依据的变化情况,并概括科举制建立的背景。(2)根据材料二并结合所学知识,说明中国古代文官选拔的特点。

(3)根据以上材料并结合所学知识,分析科举制的影响。

材料一 中国古代经济重心南移是一个漫长的历史过程:东汉末年到东晋初期;唐朝中叶到五代时期;北宋末年到南宋初期;北方人民多次大规模的南迁,在给南方带来人口压力的同时,也为南方经济的开发和进步创造了条件和机遇。到北宋时期,南方经济已经显出超过北方的强劲势头,而南宋时期经济重心的南移已成为定局。

材料二 宋朝经济重心的南移不是个偶然现象,而是一个由量变到质变的过程。……由于北人南移,不仅增加了江南的劳动力,更是带去了北方先进的生产技术和生产工具,加速了南方的开发……自从十世纪后,北方屡次遭到践踏,生产力受到极大破坏……北宋南渡,它标志着南方经济文化的空前发展,随着政治中心南移,我国经济中心也完成了南移这一过渡……高宗即位初年,南宋就开始采用“免耕牛税”的办法,来奖励农民归田,同时还进行了军屯、民屯以及水利工程的修建,由于这些措施的实施,南方农业获得了大发展。

——王松苗《关于宋朝经济重心的南移》

材料三 (北宋)自进士科一并之后,榜出多是南人预选,北人预者极少。自哲庙(宋哲宗)以后,立齐、鲁、河朔五路之制,凡是北人皆别考,然后取人南北始均。

——马端临《文献通考》

(1)材料一认为我国经济重心的南移大体经历了哪几个阶段?(2)根据材料二、三及所学知识,概括经济重心南移的重要原因并分析经济重心逐渐南移对文化的影响。

材料一 魏晋南北朝时期人口的流动,既有居住在边地的少数民族向中原地区流徙,也有中原地区的汉族人口纷纷外迁。史书中关于“百官流亡者十八九”和“中州士女避乱江左者十六七”的记载很多。十六国以来,许多少数民族在中原与汉族杂居,一遇变乱,同样成为流动人口。波澜壮阔的人口大流动,从短时态来看是加剧了社会动乱,但它也对社会的久远进步,开辟了道路。

——摘编自曹文柱等《乾坤众生》

材料二 唐代的两大重要政治制度具备了现在“民主”的因素。一个在一定程度上遏制了皇权,折射了现代三权分立和内部民主的影子;另一个和当今的公务员制度相似,为国家选拔了人才,实现了社会的有效流动。尽管受时代的制约,唐代的“民主”制度终没能有效地继续运行,只能称其为“闪落的民主”,可历史见证了古人在追求民主的路上进行过的不懈努力。

——摘编自杨春莉《封建制度下闪落的民主》

材料三 唐初赋敛之法曰租庸调……玄宗之末,版籍浸坏,多非其实。……至是,炎建议作两税法。先计州县每岁所应费用及上供之数而赋于人,量出以制入。户无主客,以现居为簿,人无丁中,以贫富为差。为行商者,在所州县税三十之一、使与居者均,无侥利。居人之税,秋、夏两征之。其租庸调、杂徭悉省。

——摘编自《资治通鉴》

(1)据材料一、举出魏晋南北朝时期人口迁徙的两种类型,并概括其主要原因。(2)根据材料二并结合所学知识,指出唐朝两大“闪落的民主”制度的名称。并分别简要说明它们被称为“民主”的理由。

(3)根据材料三结合所学知识,分析两税法实施的积极作用。

材料一 世卿世禄制是氏族贵族特权的残余,亦是对君主任免官吏权力的限制。由国君掌握任免权力的官僚制度,起源于春秋中后期。一大批没落的中小贵族离开原来的宗族,凭借个人才能,以单纯士人的身份投身于有势力的卿大夫之家,与其投靠的卿大夫家族没有血缘宗法关系,仅仅是凭着对新家主的忠心而受到新主人的豢养。战国时期,这种官僚制度由于士阶层的壮大而获得发展。此时教育制度亦正发生着根本变化,私学培养着官僚的后备人才。这个时期各国的变法,更是从立法与法制上对官僚体制作了制度上的规定,并最终宣告世卿世禄制退出舞台。

——摘编自沈长云等《战国史与战国文明》

材料二 魏晋实行九品中正制,朝廷吏部在选拔、任命官员时,要向中正官征询被选任者的家世、行状(道德)品级, “上品无寒门,下品无士族”成为当时官僚选拔的普遍现象。隋唐实行科举制,《通典·选举》载: “隋代罢中正,举选不本乡曲,故里闾无豪族,井邑无衣冠。”唐代科举分常科和制科两类。明经、进士两科是常科的主要科目,分别考经义、时务策与诗赋,贵族与平民皆可报考。

——摘编自郭强《中国古代选举制度)》

(1)据材料一,概括春秋战国时期官僚制度兴起的原因。(2)据材料二并结合所学,指出隋唐时期在选官标准和选官方式上的新发展,分析科举制推行的积极意义。

材料:古代社会自郡县制以来,政权只设到县一级,社会基层长期维持“乡绅自治”。这种治理格局概括为“皇权不下县,县下惟宗族,宗族皆自治,自治靠伦理,伦理造乡绅”。中国传统基层自治的存续,得益于既是社会经济单位、又是政治责任单位的家户制度和儒家意识形态的教化。

——任杰、郁建兴《中国基层社会治理中的自治、法治与德治》

根据材料及所学知识,归纳中国古代基层治理的特点及其历史意义材料一至于元嘉末 …… 兵车勿用,民不外劳(负担额外的劳役),役宽务简,氓庶(民众)繁息,至余粮栖亩,户不夜扁(门闩),盖东西之极盛也 ……地广野丰,民勤本业,一岁或稔 (庄稼成熟),则数郡忘饥。会土(会稽那)带海傍湖、良畴(良田)亦数十万顷,膏腴上 地、亩直一金,鄂杜(此处泛指关中地区)之间,不能比也。荆城(荆州,此处泛指长江中 游地区)跨南楚之富,扬部(扬州,此处泛指长江下游地区)有全吴之沃,鱼盐杞梓(此处 代指森林)之利,充仞八方,丝绵布帛之饶,覆衣天下。

——《宋书》

材料二中国古代有三次大的人口迁徙,第一次是南北朝时期的“永嘉南迁”,第二次是唐朝时的“安史之乱”,第三次是“靖康之变”。这几次南迁都是因为北方战乱不止,在求生的欲望 下,北方人民纷纷向南迁徙。而南迁带给中国历史的影响不只是人口重心的变化,更导致了文化和经济重心的变化。优秀的北方人去到南方,不仅带去了优秀的文化,而且将南方变成 了经济的重心,直到今日还处于中国经济的领先地位。

——摘编自刘建军《中国古代政治制度十六讲》

(1)根据材料一,概括当时南方经济发展的表现,并分析原因。

(2)归纳材料二的观点,并结合所学知识,简要评价这一观点。

材料一 (中国政制)达臻“文明”一途,实应归功于西周的创制……西周政治里显然有浓厚的贵族色彩,而“共主”名义下的地方分权体制……与秦以后一统的君主“独制”格局泾渭分明。因此古贤多称周秦之间为“天下一大变局”。

——王家范《中国历史通论》

材料二 唐因隋制,以三省之长中书令、侍中、尚书令共议国政,此宰相职也。其后,以太宗尝为尚书令,臣下避不敢居其职,由是仆射为尚书省长官,与侍中、中书令号为宰相,其品位既崇,不欲轻以授人,故常以他官居宰相职,而假以他名(注:如“参知政事”“参议得失”“参知机务”“专典机密”等)。

——《新唐书》

材料三 明前期由于皇帝都比较勤勉政事,内阁还只是作为一个“垂询”机构,同时为了避免内阁专权,成祖时期规定阁臣不得设立官署,不得专制诸司。阁臣的品位很低甚至不如外省的知府,更不用说节制六部的尚书了。但是到了明仁宗朝的时候就发生了变化,内阁的职权和地位得到快速发展,其位高权重丝毫不亚于隋唐时期的宰相,《明史》载:“仁宗而后,诸大学士历晋尚书、(太)保、(太)傅,品位尊崇,地居近密,而纶言批答,裁决机宜,悉由票拟。”

——摘编自徐德亮《浅析明朝的内阁制度及其作用》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出秦朝的地方行政制度及其特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出唐初三省的职责。

(3)根据材料三,指出明代阁臣地位的变化,并结合所学知识说明导致变化的原因。