| A.因俗而治的治国理念 | B.民族征服的特殊背景 |

| C.治理水平的不断提高 | D.地方割据势力较强大 |

材料一 由于三省之间相互夺取权力,逐渐出现各自为政的现象,皇帝就设置了门下政事堂,将它作为三省的共同决策机构,遇有意见分歧,皇帝理所当然成为最高裁定者;还增设“同三品”职衔作为出入政事堂的凭证,这样无“同三品”职衔的三省长官想以宰相身份自由出入政事堂的权力丧失了。唐玄宗时,还培植身边的宦官,枢相随之出现。枢相即枢密使,是宦官以使职身份干政出现的一个职务。

——牟霜霜《唐代三省六部制下的君权与相权的博弈》

材料二 政党政治的有序运行有赖于国民丰富的法治观念和发达的契约精神。而中国传统政治文化的内涵主要是人伦政治思想。民初政党组合也“往往以个人之感情,强为牵合,而未尝以一定之党纲相号召,党员之中知所谓本党政纲者百无一个焉。”梁启超观察第一届国会选举时“未闻有一党发表政纲建旗帜以卜人民之祈向”。各政党的经费不像西方政党主要来自企业界和私人的捐助, 而主要源自行政拨款。可是,政党得到的行政拨款十分有限,许多政党不得不接受袁世凯的资助,在政治上也就不得不迎和袁世凯。

——邓亦武《论民初政党政治的畸形化》

(1)根据材料一,指出唐代调整三省制的举措。(2)根据材料二,指出民国初年政党政治畸形化的表现,并结合所学知识分析其成因。

材料 我国历史上大一统的国家治理表现出四个重要特点

一是国家统一。我国历史上曾数度出现分裂割据的状况,但无论怎样分裂,最终都会走向统一。

二是“要在中央”。中央集权是2000多年封建国家治理最基本的制度体系,这一体系的核心是“事在四方,要在中央”。中央政府通过文书律令、官僚行政、考核监察等方式,推行政令,维护中央权威。

三是郡县体制。郡县体制是中央集权下地方治理体系的概括。历代将全国划分为若干不同层级的行政区划进行管理,如道、路、州、府、省、郡、县等,由中央委派官员进行治理。

四是因俗而治。“修其教不易其俗,齐其政不易其宜”,适度保持自治、分治,根据不同地区的具体状况采取不同治理方式也取得不少成功经验。

——选择性必修一《国家制度与社会治理》

根据材料并结合所学知识,自选一个特点为角度,自拟论题并进行简要阐述。(要求:观点明确,史实准确,条理清晰,表述成文)

材料一 唐朝,三省六部制在隋朝的基础上进一步发展,中书省的职权比隋代中书省的职权更为明确。中书省作为中央政策、文书的制定机构,负责以皇帝名义草拟、制定官方文书。门下省在唐代成为中央最为重要的文书审核机构,主要负责对诏敕进行审核,纠正朝政得失,同时审阅各地与各部门汇报上来的上行文书,并提供批复的意见,再交给皇帝作出最终决定。尚书省是中央最高的行政事务管理机构,六部作为具体政策执行部门,隶属于尚书省。尚书省和中书省、门下省一样,其最高长官有权参与朝廷中最高级别的军国大事,在职能上主要是下发中央最高政令,并监督各地实施各项中央政策。

——摘编自赵冬云等《隋唐时期三省六部制的设置及其发展》

材料二 明朝初期承袭元朝制度,以中书省总领政务,以左右相国为丞相。丞相统辖六部,丞相之下设左丞、右丞、参知政事等职,相权较大。随着皇权与君权矛盾的加剧,明太祖朱元璋于1380年废除了丞相,六部事务均由皇帝直接管理。后明成祖朱棣设内阁辅政,内阁权力逐渐扩大,成为重要的行政机构。

——摘编自鲍麒方《论中国古代的宰相制度》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括唐朝三省六部制的特点并说明其运作过程。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出与唐朝相比,明代中枢机构的变化,并分析其反映的实质。

材料一西周初年主要诸侯国

诸侯国 | 与王室关系(分封原因) | 地理位置 |

晋 | 同姓 | 今山西 |

卫 | 同姓 | 今河南北部 |

鲁 | 同姓 | 今山东南部 |

齐 | 功臣 | 今山东北部 |

宋 | 商朝后裔 | 今河南南部 |

燕 | 同姓 | 今北京一带 |

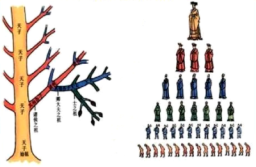

材料二

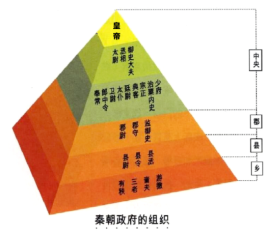

材料三秦朝从中央到地方的官僚机构示意图

(1)材料一、二反映了商周时期的哪些制度?

(2)材料一所反映出来的政治制度的权利是什么和义务是什么?

(3)根据材料三,指出秦朝政治制度有哪些?

| A.加强君主专制 | B.缓和中央与地方间的对立 |

| C.削弱中央集权 | D.提高当时地方的行政效率 |

中国古代中枢机构

材料一

| 时期 | 丞相 | 命运 |

| 秦国 | 吕不韦 | 秦王以“仲父”相称,掌握国家大权 |

| 东汉末年 | 曹操 | 挟天子以令诸侯,掌握国家大权,其子篡夺皇位 |

——摘编自《中国古代史》

材料二 唐朝中枢机构以三省为核心,中书省掌制令决策,门下省掌封驳审议……遇有军国大事,于政事堂召开宰相联席会议,来决定政府一切最高政令。皇帝的一切诏、敕、制书,均需在政事堂会议研究讨论,然后决定是否颁布,而且下颁的诏枚需要宰相副署,并盖上“中书、门下之印”才能生效,否则就是违制,中央和地方各部门就可以不执行。

——摘编自《中国历代官制》

材料三 中书、门下并列于外,又别置中书(门下)于禁中,是谓政事堂,与枢密院对掌大政。天下财赋,内廷诸司,中外管库,悉隶三司。

——摘编自马端临《文献通考》卷四七《官制总序》

材料四

| 时期 | 职位 | 所享有权力范围 |

| 明代中叶后 | 内阁苜辅 | 拥有票拟权,但不是合法的宰相 |

| 清代 | 军机大臣 | 承旨拟写,相当于顾问。秘书班子 |

——摘编自《中国古代史》

(1)根据材料一、指出秦汉中枢机构面临的问题。

(2)根据材料二、概括唐朝协调君权与相权的举措。

(3)根据材料三,概括北宋前期中枢机构的新变化。

(4)综合上述材料,指出中国古代中央集权发展的基本趋势。

| A.具有严密的运作程序 | B.开始出现分权与制衡 |

| C.有效制约了君主专制 | D.相权受到进一步分割 |

| A.州一级设通判制约知州 | B.设置刺史巡视监察全国 |

| C.设参知政事分宰相之权 | D.设澎湖巡检司经略台湾 |

10 . 西汉初年,御史大夫既掌管天下文书、颁布皇帝诏令,又掌管朝廷内外监察;汉武帝时,其机要秘书工作分割给尚书署办理;东汉时改名为大司空,掌管水利、工部。御史大夫职能的变化反映了( )

| A.权力的制约平衡 | B.中央集权的强化 | C.宰相地位受威胁 | D.君主专制的加强 |