| A.历史研究中的分期是一种人为主观的划分 |

| B.不同的史观、历史研究目的等造成分期的标准不同 |

| C.历史分期标准的确定有助于对历史的认识和研究 |

| D.历史分期有其适用范围也体现了相应的史学视角 |

| A.西汉州刺史与明朝监察御史 | B.唐朝政事堂与宋朝中书门下 |

| C.宋朝知州与元朝行中书省 | D.唐朝中书省与元朝中书省 |

| A.继承传统体制与提倡改革创新的矛盾 |

| B.发展民族关系与调整对外关系的矛盾 |

| C.加强中央集权与抵抗外敌入侵的矛盾 |

| D.强调以文治国与注重守内虚外的矛盾 |

材料一:自古皆封建诸侯,各君其国,卿大夫亦世其官……其后积弊日甚,其势不得不变。于是先从在下者(平民)起……此已开后世布衣将相之例……秦皇尽灭六国以开一统之局……下虽无世禄之臣,而上犹是继体之主(最高统治者仍由王族世袭)也。汉祖以匹夫起事,角群雄而定一尊。其君既起自布衣,其臣亦自多亡命……天下之变局,至是始定。

——赵翼《廿二史札记》

材料二:位于重庆市渝中区望龙门的巴县衙门,始建于1667年,在平面布局上,20多间房围成3个四合院,形成了巴县衙门的大堂、二堂,大堂动刑罚,二堂理政事。大堂即正堂,是知县举行重大典礼、审理重大案件的地方,内有原告石、被告石,又称下跪石,绅士以上身份的人候审时可以不跪。二堂是知县商议政事的地方,取名“琴治堂”,表示知县一面弹琴,一面理政,寓意为仁政教化以德治县。

——据《重庆府志全图》整理

夫中国刑狱皆以贵治贱。所谓法者,直刑而已,所以驱迫束缚其臣民,而国君则超乎法之上……(近代西方)之所谓法,治国之经制也,上下所为皆有所束。

——严复《法意·按语》

(1)分析材料一,说明“天下之变局”是指什么。结合所学知识,概括由西周至秦汉国家政治体制发生的变化。(2)根据材料二,从巴县衙门的布局结构概括其反映了古代中国司法体制哪些特点?在严复看来,中西法律存在哪些差异?

社会治理是国家的基本职能之一。所谓“社会治理”,就是特定的治理主体通过各种方式对于社会实施的管理。《高中历史选择性必修1》以“国家制度与社会治理”为主题对此进行了比较全面的阐释。

材料

| 先秦时期 | 分封制、礼乐制、世官制、《禹刑》、贡赋、“为户籍相伍”、《礼记·王制》论国家备荒、商鞅变法 |

| 封建时期 | 三公九卿制、行省制、上计制、察举制、台谏合一、科举制、王安石变法、《唐律疏议》、《吕氏乡约》、宣政院、“汉倭奴国王”金印、租庸调制、乡里制、鸠杖 |

| 近代时期 | 《中华民国临时约法》、《训政纲领》、“三三制”、戊戌变法、《奏定学堂章程》、《公务员任用法》、法币改革、协定关税 |

| 现代时期 | “五四宪法”、民族区域自治制度、改革开放、《中华人民共和国公务员法》、《民法典》、“社会主义核心价值观”、独立自主的和平外交、《中华人民共和国海关法》、社区、《中华人民共和国劳动保险条例》 |

——摘自高中历史教科书《国家制度与社会治理》

请任选材料中一个阶段的整体或部分信息,或不同阶段的部分相关信息,结合所学知识,归纳主题并自拟论题,阐述该主题与“社会治理”之间的内在联系。(要求:论题明确,史论结合,表述清晰,要有结论)

材料一:汉武帝即位不久,就听任窦太后罢免卫绾的相位;接着,又在建元二年和建元六年,分别免去窦婴与许昌的相职。6年之中,他便轻而易举地免去三相。接着,他又将丞相“主臣”“除吏”的用人权力收归己有:旋设尚书令,分去了丞相拆读、审议天下奏章的权力;还让随侍左右的年青侍中参议朝政,以为牵制。这样便结束了丞相独尊、皇帝垂拱的现象。

——《天汉雄风与盛唐气象》

材料二:唐朝初年,三省长官中书令、侍中、尚书令都是宰相。三省长官到门下省的政事堂议政,政事堂逐渐就演变成最高权力机构。自高宗以后,为宰相者必加“同中书门下三品”,有时加“同中书门下平章事”,仆射、侍中不加“同平章事”或“同三品”就不能参与宰相机务了。参与中书门下的宰相们,在唐朝有时多达十几人,议政时由一人“执笔”,或称“执政事录”,“执笔”就是首席宰相了。唐朝制度,凡属于皇帝诏令,必须经政事堂议政通过,并加盖“中书门下之印”,才能颁布生效。

——《中国传统文化十六讲》

材料三:内阁的正式建立是在明成祖朱棣执政时期。成祖即位之初,解缩、黄淮等并值文渊阁。参与诸如有关和战、立储、用人、征调或蠲免赋役等重大军国政务的审议,辅佐皇帝。当时殿阁学士和部院大臣相比,阁臣官秩不过五品。阁臣常有三五人或六七人,不拘定数。

——《中国行政管理史》

(1)据材料一、二,概括汉武帝削弱相权的措施,指出唐朝三省六部制的演变情况。(2)据材料三并结合所学知识,概括明初内阁制的特点。综合材料,说明历代王朝加强君权的基本策略。

| A.官吏的来源日益平民化 | B.统治阶层内部力量对比变化 |

| C.中枢权力机构职能加强 | D.地方政治势力受到严密制约 |

材料一

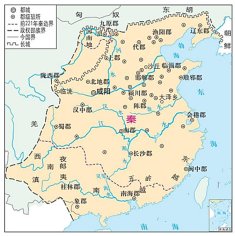

西周 秦朝 元朝

材料二 由于气候、海拔、水源、植被、土壤等自然环境要素直接影响着人口聚落的分布,而政区设置的目的在于有效管理人口和其他经济要素,因此政区设置的空间分布与自然地理环境密切相关。中国的行政区划历经2000年,一整套完整的行政区划体系在清代的政区改革中形成,并且更加规范和稳定。从春秋时期开始,中国政区体系经历了两级制到多级制、再到两级制的两次历史大循环。清朝入关之初,民族矛盾尖锐,南明势力尚存,平定三藩、收复台湾、抗击沙俄、屡征准噶尔、青海等战事使顺治、康熙无暇大规模调适全国行政区划体系,只能对个别县级政区进行针对性修整。顺治—康熙两朝开拓疆土、稳固政权,为雍正大规模调整行政区划奠定了良好基础。雍正帝与督抚密切配合,对全国各地的行政区划设置有系统的顶层设计,进行了大规模的行政区划改革,全国行政区划体系得以趋向成熟。朝廷从战略角度设府以促进直隶、东北以及蒙地交汇地带的开发,推动土司地区的改土归流和政区一体化进程,也是在朝廷弹压地方和加强集权的驱动下完成的。

——摘编自赵逸才等《清代县级行政区划调整的时空变动与演化机理》

(1)指出材料一中的中国古代地方行政制度的演变。(2)概括材料二中清代县级政区变动的影响因素。

材料一 春秋时代,郡县制开始萌芽。……到战国时代,在边地的郡下分设若干县,产生了郡县两级制。秦始皇统一中国后,废封国,将郡县制推向全国。郡县制为汉代沿用。汉武帝分境内为十三刺史部,简称“十三部”或“十三州”。……到东汉时,刺史已有固定治所,并掌握了地方行政权,对所部郡县官吏实行管理,州正式成为地方行政区。州郡县三级制历两晋南北朝不变。

——摘编自薛明扬主编《中国传统文化概论》等

材料二 (元)世祖皇帝建元中统以来,始采取故老诸儒之言,考求前代之典,立朝廷而建官府,辅相者曰:中书省。……夫外郡县,其朝廷远者,则镇之以行中书省。

——《经世大典叙录·官制》

(1)据材料一并结合所学知识,概括隋唐以前古代中国地方行政设置的演变。(2)根据材料二并结合所学知识,指出元初地方行政设置发生的变化及其意义。从以上有关中国古代地方行政制度来看,中国古代政治制度发展变化的趋势是什么?

| A.内阁权力的不断膨胀 | B.理学影响社会发展 |

| C.行政机制的理性运行 | D.君臣关系愈发和谐 |