材料 清同治十三年(1874年),清廷朝野又起海防与塞防之争。时任直隶总督的李鸿章上奏首先强调“东南海疆万余里,各国通商传教,来往自如,聚集京师及各省腹地,阳托和好之名,阴怀吞噬之计,一国生事,诸国构煽,实为数千年来未有之变局”。其后向朝廷表态自己洋务涉历颇久,闻见稍广,彼此长短相形之处,知之较深,练兵、制器、购船诸事,是当务之急,若在因循不办,后患无穷。同时李鸿章认为新疆各城自乾隆年间始归版图,无事之时每年需兵费高达三百余万两,论中国目前力量,既备东南万里之海疆,又备西北万里之饷运,只会“困穷颠蹶”,故“新疆不复,于肢体之元气无伤;海疆不防,则腹心之大患愈棘”。除李鸿章外,持海防论者还包括两江总督、湖广总督、浙江巡抚、福建巡抚、江西巡抚、督办台湾军务钦差大臣。先任闽浙总督后转任陕甘总督平定当地民变的左宗棠上奏首先表示“东则海防,西则塞防,二者并重,此皆谋国之忠,非一己私见”,只是泰西诸国其志专在通商取利,商贾计日求赢,非不得已,不敢发难,而收复新疆,是保有蒙古,保有蒙古又是拱卫京师,“不图归复乌鲁木齐,难保贼匪不复啸聚肆扰近关(都城附近的关隘)”。同时左宗棠指出东南海防资金可以自筹,而朝廷所欠陕甘军资粮饷累计已达三千万之巨,自己“每至冬尽腊初,辄绕帐彷徨,不知所措”。最后左宗棠主动向朝廷交代兵马粮草安排,并且表示“臣年已六十有五,正苦日暮途长,乃不自忖量,妄引边荒艰巨为己任,虽至愚极陋,必不出此”。

——摘编自徐志频《左宗棠与李鸿章》

(1)根据材料并结合所学知识,分析清廷海塞防之争的背景,并指出争议的结果及其原因。(2)结合中国近代史所学知识,谈谈你对政见之争的认识。(要求:归纳两个认识,史论结合,史实准确,逻辑清晰)

材料 明清时期,武汉地区繁荣昌盛,既因为水陆交通枢纽的位置成为“九省通衢”,又因经济发达得以与北京、苏州、佛山并称为“天下四聚”。晚清以来,武汉成为洋务运动的先驱城市之一,并建立了汉阳铁厂、湖北织布局、湖北枪炮厂等一批中国早期的近代化企业,奠定了一定的工业基础。近代武汉铁路网的形成,带动了武汉近代化的发展。1911年10月10日,湖北新军工程第八营士兵在武昌打响了“辛亥革命第一枪”,拉开了推翻中国两千多年君主专制制度的序幕。

杜伊斯堡位于西欧第一大河、德国的摇篮莱茵河畔,是位于德国西部的重要工业城市,被称为德国的钢铁心脏。19世纪上半叶,随着鲁尔区的工业发展,杜伊斯堡也成为著名的煤矿和钢铁生产基地,对德国经济发展做出了重要的贡献。

武汉与杜伊斯堡于1982年建立友好关系,这也是中德两国结成的第一对友好城市。今天,杜伊斯堡是80%从中国驶来列车在欧洲经停的第一站,已有100家中国企业落户杜伊斯堡。

——摘编自《中德友好省市清单,你在哪座城?》

(1)根据材料并结合所学知识,说明近代武汉发展的原因,并概括武汉和杜伊斯堡在近现代发展中的相同之处。(2)根据材料并结合所学知识,分析武汉和杜伊斯堡结为友好城市的历史背景。

材料一 1514年葡萄牙人第一次直航中国后,中国的瓷器开始直接出口到欧洲,被公开拍卖或私人售贩,这引起王公贵族等上流社会竞相收购的热潮。这一时期订烧瓷仍然保持着传统的中式图案和装饰习惯,采用描绘日常世俗享乐和山水美景的图案、洒脱与写意的装饰手法。

材料二 英国的东印度公司也在瓷器贸易中赚取了丰厚的利润。景德镇的画工逐步理解和掌握西洋画法,由此发展出了外销画。伴随欧洲订单对工艺要求的不断提高,中国瓷器生产不断标准化和快捷化。欧洲人逐渐从中国定制欧式有柄茶具和咖啡具,普通家庭也逐渐使用瓷器。1708年,德国烧出真正意义上的瓷器。19世纪下半叶,欧洲在发展和保护本土瓷器生产的背景下,极大地削减从中国的瓷器进口。

——以上均摘编自马克垚主编《世界文明史》

(1)根据上述材料并结合所学知识,分析16到19世纪中西瓷器贸易交流的原因。(2)根据上述材料并结合所学知识,评析瓷器贸易在推动中西方社会发展中所起的作用。

材料一 发辫拖在人们身后,如绳索,如锁链,束缚身躯,桎梏自由,竟长达二百六十余年。从太平天国发出“人皆蓄发”的号召,再到清末“剪辫”风潮乍起,人们的斗争从未停止。直到辛亥革命军起,辫子才陆续革掉。“发辫之所由来,由于满洲之入中原”,“发辫之消除,亦与满洲而俱尽”。

——摘编自严昌洪《辛亥革命与移风易俗》

材料二 1922年10月,当时不少刚刚发展起来的民族工业纷纷倒闭。荣家企业基本上采取原有手工作坊的管理方式,企业在成本、产量、质量等方面都远赶不上外资纱厂。荣氏兄弟决心“力劝各厂整理革新”。他们任用一部分受过高等、中等专业技术教育,懂得管理的新人,并扩大他们的权力;根据科学管理的需要新建一批诸如“保全部”“考工部”“试验室”等新的管理部门。至于原来的工头,则调离岗位,逐步减少其权力,给予津贴自然淘汰。

——摘编自吴雪萱《荣家企业管理的改革》

(1)根据材料一并结合所学,指出“发辫拖在人们身后”的时代背景,说明清末剪发辫逐渐成为风潮的原因。(2)根据材料二,概括20世纪20年代荣氏兄弟改革企业管理的举措,并结合所学,分析这些举措推出的历史背景。

材料一 1928年,蒋介石集团打败奉系军阀,在1928年7月宣告“军政时期”结束,“训政时期”开始,同年8月8日至15日,国民党在南京召开二届五中全会,会上蒋介石自诩他的“训政”“是”继续总理的精神,实行总理的主义"。10月3日,国民党中央常委会通过了《训政纲领》。该纲领之下,人民应享有的政权固然有名无实,国民政府“总揽”的治权也就成了一个空架子。

——摘编自吴映萍《试析国民党<训政纲领>的实质》

材料二 1948年4月,毛泽东认为欲夺取全国胜利,必须集中全部权力于中央,为达此目标,又须首先在“几大区域内”完成政治、军事、经济和行政上的统一。9月26日,华北人民政府正式成立。1949年,按照毛泽东的指示,湖南和平解放后,成立了“湖南人民军政委员会”。9月19日,绥远和平解放,成立了“绥远军政委员会”。毛泽东又进一步提出:“西北地区甚广,民族甚复杂,我党有威信的回民干部又甚少,欲求彻底而又健全又迅速的解决,必须采用政治方式……其办法即用靠拢我们的国民党人和我们的人一道组织军政委员会,以为临时过渡机构。”

——摘编自李格《略论建国初期大行政区的建立》

(1)根据材料一,分析国民党政府实行训政的历史背景,结合史实说明“国民政府‘总揽’的治权……成了一个空架子”。(2)根据材料二,指出中共在解放区设置的行政区类别,结合所学,分析这些行政区设置的原因。

材料一 十月革命后,帝国主义国家对苏俄实行经济封锁,政治包围,直至发动联合武装干涉。

但在资本主义世界经济危机的打击下,西欧各国迫切需要苏俄这一广阔的市场。1921年3月,英国首先同苏俄签订贸易协定。1921年4月,列宁提出,“要在资本主义包围中利用资本家对利润的贪欲和托拉斯之间的相互敌视,为社会主义共和国的生存创造条件”。1922年4月,在意大利举行的欧洲国家经济会议上,苏俄首次同资本主义国家外交代表接触,但未达成任何协议。苏俄代表在会外与德国签订了《拉巴洛条约》,两国同意在互利原则的基础上发展经济贸易关系。条约打破了帝国主义建立反苏统一战线的企图。到1922年底,与苏俄订立贸易协定的已有十一个国家。

——摘编自任众主编《世界通史纲要》

材料二 中华人民共和国成立前夕,1949年6月30日,毛泽东在《论人民民主专政》一文中专门论证了即将诞生的新中国要全方位地站在苏联一边,即所谓的“一边倒”政策。中华人民共和国刚刚建立,毛泽东就不远万里亲赴莫斯科,将他认为最能体现兄弟之情的大黄芽、白菜、萝卜、大葱和梨等中国北方的土特产作为斯大林70诞辰的贺礼。也是在这次访问中,《中苏友好同盟互助条约》诞生了,两国之间的“蜜月”关系开始了,并且一直持续到50年代中期。

——摘编自孔寒冰《中苏关系史的特点及其研究现状评析)

(1)根据材料一并结合所学知识,概括第一次世界大战后苏俄打破帝国主义建立的反苏统一战线的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,分析中华人民共和国成立初期与苏俄20世纪20年代初面临的相似背景,说明“一边倒”政策对20世纪50年代新中国的内政和外交的主要影响。

材料一

| 人物 | 政治主张 |

| 孔子 | “为政以德”“道之以政,齐之以刑,民免而无耻;道之以德,齐之以礼,有耻且格” |

| 老子 | “无为而民自化”“为无为,则无不治” |

| 韩非 | “故以法治国,举措而已矣”“圣人之治也,审于法禁” |

——引自《论语》《老子》韩非子》

材料二 “贞观之治”成绩的取得,是以人为本、以德治国这一政治路线的成功。以往谈及贞观之治,只是一味强调唐太宗、魏征等人的自觉,常常忽略中国制度的重要背景。魏征从贞观七年开始担任门下省的长官,直至贞观十七年去世,都是门下省的负责人。唐太宗与魏征的关系,与三省制关系密切,而三省制的运行机制,更值得重视。唐朝也被称为“律令国家”,因为它把中国自汉魏以来的传统律法、律令做了一番非常完善的总结和提炼,形成了律令制度……《唐律疏议》对古代亚洲各国如日本、朝鲜、越南等的立法都产生了重大影响。

——摘编自荣新江等《唐:中国历史的黄金时代》

材料三 回顾人类文明史,编纂法典是具有重要标志意义的法治建设工程,是一个国家、一个民族走向繁荣强盛的象征和标志。民法是民事领域的基础性、综合性法律,它规范各类民事主体的各种人身关系和财产关系,涉及社会和经济生活的方方面面。党的十九大明确提出,要保护人民人身权、财产权、人格权。而现行民事立法中的有些规范已经滞后,难以适应人民日益增长的美好生活需要。编纂民法典,必须坚持依法治国与以德治国相结合,注重将社会主义核心价值观融入民事法律规范。

——摘编自王晨《关于<中华人民共和国民法典(草案)>的说明》

(1)根据材料一,概括孔子、老子、韩非的政治主张。结合所学,指出秦汉时期治国主导思想的演变。(2)根据材料二,结合所学,从三省制运行机制的角度说明“唐太宗与魏征的关系”,并概括《唐律疏议》在中外法制史上产生重大影响的原因。

(3)根据材料三,结合所学,指出《中华人民共和国民法典》在新中国法律体系中的地位。运用唯物史观,阐述《中华人民共和国民法典》颁布的必要性。

材料一 宋初承袭的是晚唐 五代藩镇—支郡—县的政区统辖模式,藩镇之长官节度使是事实上的高层政区首脑。太祖立国之初,即罢诸强藩典中央之兵,次则集天下精兵于京师,以削弱藩镇之力量。太宗时所有统县政区都直属中央。取消高层政区的后果,是中央难以因地制宜地处理数以百计的统县政区的行政事务,中央政策在地方之执行又缺乏有效监督。此后,转运使成为高层地方行政组织。

——摘编自余蔚《宋代地方行政制度研究》

材料二 大明政权建立之初,地方上承袭了元代的行中书省制度。明初承袭了元代行省权大且集中的基本特点,“举凡钱粮, 兵甲,屯种,漕运军国重事,无不领之。”朱元璋认为这无疑会对其新王朝构成潜在的威胁,便把元代行省的权力一分为三,即以承宣布政使司管理地方政务,提刑按察使司管理司法狱政,都指挥使司掌地方军权。但其不可克服的缺陷也日益凸显:地方最高权力向三司分流,从而使地方明显缺乏自己的政治“中枢”,严重影响了地方行政管理的效力,并且过于分权与钳制也不利于中央集权的强化。督抚正是在这种背景下以监察官的面目出现,并在实际行使权力的过程中迅速成为地方政权的最高中枢,弥补了这一“真空”,并凌驾于“三司”之上,总领一省、数省的军政、民政,从而日益走向封疆大吏。

——搞编自史云贵《承袭与变异:明清督抚制度述论》

请回答:

(1)结合材料和所学知识,分析说明宋、明改变前朝地方制度的相同原因。分别采取了什么对策,效果如何?

(2)结合材料和所学知识,概括指出宋、明后来调整地方行政制度的相同原因,并请说明宋、明地方行政制度演变的特点。

材料一 1700年前后,英格兰每年的煤炭产量大约是250万吨。英国的经济能比荷兰更长久、更持续发展的原因,可以归结为英国有丰富的煤炭资源,并且较早、较大规模地进行开发利用。随着英国人口增长,到16世纪晚期,可供做燃料的森林面积缩减,英国面临一场能源危机。1640~1649年间木材价格比1450~1459年间上涨了约5倍。英国在18世纪靠大批开发煤炭这种能源储备摆脱了木材短缺的困境。煤的使用逐渐从单纯提供热能向主要提供机械能转变。

——摘编自舒小昀《工业革命:从生物能源向矿物能源的转变》

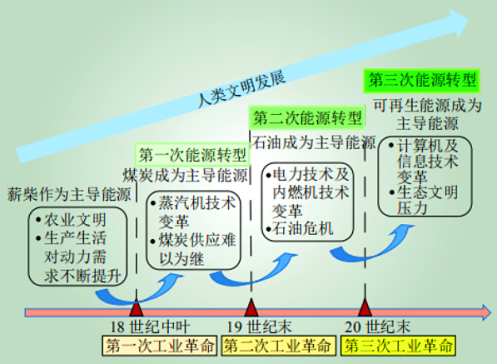

材料二 能源转型示意图

——摘编自张宁等《国内外能源转型比较与启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括近代早期英国能源转型的背景。

(2)根据材料一、二,并结合所学知识,归纳国际能源转型的规律特征。

材料一 在一个很长的时期内,即从1840年的鸦片战争到1919年的五四运动的前夜,共计七十多年中,中国人没有什么思想武器可以抗御帝国主义……中国人被迫从帝国主义的老家即西方资产阶级革命时代的武器库中学来了进化论、天赋人权论和资产阶级共和国等项思想武器和政治方案……但是这些东西也和封建主义的思想武器一样,软弱得很,又是抵不住,败下阵来,宣告破产了。

1917年的俄国革命唤醒了中国人,中国人学得了一样新的东西,这就是马克思列宁主义。中国产生了共产党,这是开天辟地的大事变。

——摘自《毛泽东选集》第四卷

材料二 一切事实证明,我们在军事上的单纯防御路线,是我们不能粉碎敌人第五次“围剿”的主要原因。会议改组中央领导机构,选举毛泽东为政治局常委。

材料三 党着重在乡村聚集力量、用乡村包围城市这样一种时期已经完结。全会科学地分析了中国革命在全国胜利以后所面临的国内外基本矛盾,阐述了中国共产党在各方面所应采取的基本政策。

——摘编自《中国近代史通鉴》

材料四 会议作出了把工作重点转移到社会主义现代化建设上来的战略决策,并着重提出加强社会主义法制的任务,做到有法可依,有法必依,执法必严,违法必究。

——摘编自《中华人民共和国史1977—1991》等

(1)根据材料一并结合所学知识,分析中国共产党诞生的历史背景。

(2)材料二、三、四分别是指什么会议?根据材料二、三、四并结合所学知识,分别阐述三次会议的历史意义。