1 . 从察举到科举,中国封建社会的官僚选拔依据由“名”到“文”。尽管科举制作为选拔制度来说确实优于察举制,但察举制本身重“名”也是对未来官僚品行和口碑的一个确认,也有其自身制度的长处。这说明

| A.察举制保证了官员的品行 | B.选官过程中“文”比“名”重要 |

| C.察举制有其存在的合理性 | D.中国封建社会选官制度趋于完善 |

您最近一年使用:0次

2020-06-18更新

|

287次组卷

|

5卷引用:安徽省亳州市涡阳县第九中学2022届高三9月月考历史试题

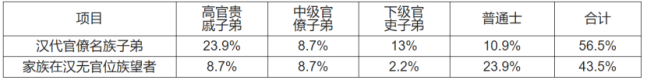

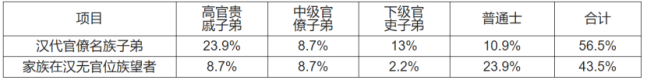

2 . 下表是阎步克对曹魏时期察举入仕者的社会成分所做统计,其意在说明曹魏时期

| A.官员选拔注重阶层平衡 | B.社会流动的通道依然有效 |

| C.儒生成为政治舞台主角 | D.制度设计与实践出现背离 |

您最近一年使用:0次

2020-06-01更新

|

302次组卷

|

7卷引用:安徽省合肥七中、肥西农兴中学、合肥三十二中、合肥五中2020届高三冲刺最后一卷文综历史试题

3 . 魏晋前的四百年里,对良吏的评价标准以施行仁政与打击犯罪相并举。魏晋以降,政治环境的动荡与财政的紧张使统治阶层难以实行有效的吏治,对贪婪聚敛的行为也不加控制,吏治每况愈下,廉洁作为良吏的特征表现的明显。良吏群体特征的变化

| A.体现明显的时代特征 | B.催生门阀士族的制度 |

| C.导致选官制度的改革 | D.造成社会局势的动荡 |

您最近一年使用:0次

2020-05-17更新

|

112次组卷

|

4卷引用:2020届安徽省淮南市高三第二次模拟考试文科综合历史试题

4 . 据统计,东汉时期三公的家世连绵情况超过西汉。许多墓碑描述墓主时多用“奕世载德”“银艾不绝”“牧守相亚”“将相不辍”等词。这可用来说明当时

| A.门第决定政治生态 | B.君主专制超于强化 |

| C.选官标准发生异变 | D.宗教观念逐渐流行 |

您最近一年使用:0次

2020-05-11更新

|

73次组卷

|

2卷引用:2020届安徽省马鞍山市高三第二次教学质量检测文科综合历史试题

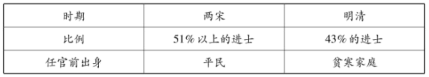

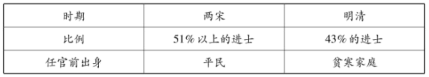

5 . 《中国古代职官》中记载了两宋和明清时期的科举录取情况,具体见以下表格,这反映了科举制度

| A.使门第观念淡化 | B.促使部分社会阶层的变动 |

| C.社会成员身份趋于平等 | D.社会控制程度有所松弛 |

您最近一年使用:0次

2020-04-12更新

|

93次组卷

|

2卷引用:安徽省2020届高三名校冲刺模拟卷历史试题

6 . 两宋科举考试不问家世,一旦录取,仕途优越,宰相90%以上系科举出身。两宋的皇子都不直接封王,通常先授防御使头衔,后逐渐升至亲王,亲王又不得世袭,朝会班序居于宰相之下,官属亦从简。这反映了此时

| A.官僚机构简洁高效 | B.科举制冲击了宗法观念 |

| C.文官政治不断发展 | D.奉行“重文轻武”政策 |

您最近一年使用:0次

2020-03-23更新

|

213次组卷

|

6卷引用:安徽省六安第二中学河西校区2022届高三上学期第二次月考历史试题(B卷)

7 . 东汉士族多以经学世家面目出现,唐朝高门士族对文学日趋重视,士族家族遂由经学世家一变而为文学世家。这一变化的主要原因是

| A.儒家经学已丧失了正统的地位 | B.皇权对门阀士族的打击 |

| C.科举考试使选官标准发生变化 | D.庶族地主影响力的提升 |

您最近一年使用:0次

2020-03-13更新

|

488次组卷

|

7卷引用:2020届安徽省淮北市高三一模考试历史试题

8 . 东汉学者崔窘曾说,今天的地方长官随意违背诏书,诏书说得再恳切,甚至骂到极点也无动于衷。但地方所下公文却像霹雳一样震动,这就是老百姓所说的“州郡记,如霹雳,得诏书,但挂壁”的状况。这种现象说明

| A.地方豪强对抗中央 | B.察举制的弊端严重 |

| C.贪污腐败愈演愈烈 | D.王国问题死灰复燃 |

您最近一年使用:0次

2020-01-20更新

|

409次组卷

|

6卷引用:安徽省蚌埠市2020届高三上期第二次教学质量检查考试文综历史试题

9 . 黄留珠《秦汉仕进制度》中载:武帝元光元年,初行孝廉之举,不是举孝与廉各一人.而是各郡国各举一人或孝或廉或兼有孝廉二德者。据此可知

| A.汉代的选官制度逐渐完备 | B.孝、廉是不同的选官依据 |

| C.儒学独尊局面的完全形成 | D.官僚政治取代了贵族政治 |

您最近一年使用:0次

2020-01-13更新

|

847次组卷

|

17卷引用:安徽省合肥市2020年高三教学第一次质量检测历史试题

安徽省合肥市2020年高三教学第一次质量检测历史试题(已下线)2020届高三《新题速递·历史》1月第01期(考点01-07)广东省珠海市2020届高三2月复习检测文综历史试题2020届山东省潍坊市五县高三3月联合模拟考试历史试题山东省潍坊市2020届高三第三次线上检测历史试题山东省聊城市2020届高三下学期开学检测历史试题2021年高考历史一轮复习考点扫描(政治史模块)第一单元古代中国的政治制度湖南省岳阳市汨罗市第二中学2021届高三9月调研历史试题湖北省武汉市江夏区第一中学2021届高三8月月考历史试题安徽省淮北市树人高级中学2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题江苏省南通市如皋中学2021届高三3月月考历史试题江西省赣州市赣县第三中学2019-2020学年高二下学期入学考试历史试题广东省佛山市第一中学2019-2020学年高二下学期第一次段考历史试题四川省遂宁市蓬溪县蓬南中学2020-2021学年高二下学期第四次月考历史试题广东省揭阳市揭西县河婆中学2020-2021学年高一上学期第一次月考历史试题江苏省南通市海安市立发中学2022-2023学年高二9月月考历史试题黑龙江省哈尔滨市第二十四中学2022-2023学年高二10月月考历史试题

10 . 汉武帝通过察举制度的实施,构建起研习儒经崇尚教化、执行统一政策的士大夫官僚队伍。两汉的统治延续四个多世纪,其鼎盛时期人口达到5900多万。这说明

| A.人才选拔制度的完善 | B.政府治理能力的提升 |

| C.轻徭薄赋政策的推行 | D.重农抑商政策的强化 |

您最近一年使用:0次

2020-01-09更新

|

255次组卷

|

9卷引用:安徽省六安市第一中学2020届高三下学期线下自测考试(六)历史试题

安徽省六安市第一中学2020届高三下学期线下自测考试(六)历史试题河南省平顶山许昌等市2020年高三第一次质量检测文科综合历史试题湖南省长沙市浏阳市第一中学2020届高三下期第一次网络开学考试历史试题河南省郑州市中牟县第一高级中学2020届高三3月月考文综历史试题四川省遂宁市射洪中学2021届高三上学期第三次月考文综历史试题甘肃省张掖市第二中学2019-2020学年高一上学期期末质检历史试题辽宁省沈阳铁路实验中学2019-2020学年高二下学期期中考试历史试题湖南省衡阳市衡阳县一中2019-2020学年高一春季延迟开学期间历史科精选试题(一)广西玉林市第十一中学2022-2023年高二上学期期中考试历史试题