材料一 每当人们在中国的文献中查找一种具体的科技史料时,往往会发现它的焦点在宋代……中国的科技发展到宋朝,已呈巅峰状态。

——李约瑟《中国科学技术史》

(1)列举一例宋朝的“已呈巅峰状态”的科技成就,并说明其对世界文明进步所起的作用。

材料二 明清之际,一些科学家重视实验,注重运用数理方法,开始显露出一些近代科学研究的特点。但从总体来看,明清的科学技术和西方近代科技相比,已远为逊色。清代是中国科技衰落的时期,这种衰落并不意味着中国科技不发展了,甚至倒退了,而是说中国科技发展的速度慢了,比历史上其他时期慢了,比同期世界其他地区的发展慢了。

(2)根据材料二,归纳明清时期我国科技发展的特点。根据材料一并结合所学知识,说说明清时期我国古代科技在世界上的地位发生了怎样的变化。

(3)结合所学知识分析,导致明清时期科技发展缓慢的因素有哪些?

材料一 宋代是印刷术普遍应用时期,也是中国学术史上的重要时期。《十三经》和《十七史》的印行,地方史志的编纂,许多数学、工艺、医药和科技著作的问世,大型类书和丛书的编印,都在这一时期。而学术的复兴又促进了学校和书院的兴盛,加之为准备各级考试,使得教本、史籍、韵书、字典等大量印行。

据方志记载,宋代进士姓名可考者有29000人,其中两浙、福建等五路约占82%;宋代印书有地可考者1500种,该五路即占80%。反之,夔州路仅有进士103人,而所印之书只有2种。

——摘编自钱存训《印刷术在中国传统文化中的作用》

(1)依据材料一,归纳印刷术普遍应用所产生的作用,指出宋代各地印书种数与进士人数所呈现的关系。

材料二 明代以前,医学对于传染病学的认识都未超出“伤寒论”的范围。明清两代医药学家,深入研究传染病等热性病发病原因和医疗方法,创立了温病学说,疗效显著。如《震泽县志续》载,乾隆二十一年,“瘟疫遍行,家无不病,病无不危”,名医孙日琏施诊施药,“赖以全活者计千有余人”。又如《相城小志》载,光绪十七年,“疫症盛行,呕泻螺疮起”,龚霞伯以四味中药“遍施之,病立愈,活人甚众”。

——摘编自余新忠《清代江南的瘟疫与社会》等

(2)依据材料二和所学知识,指出明代以前中医治疗传染病的理论来源,明清时期有何新发展?实践效果怎样?

(3)综上,谈谈科技与社会的相互作用。

材料一 1583年,耶稣会传教士利玛窦进入广东,开始传教。然而,中国人对基督教这个舶来品最初是不感兴趣。为了达到传教的目的。传教士学汉语、用汉姓、穿汉服,读儒家经典,顺应中国习俗,介绍中国人所陌生的西方先进科学技术来吸引中国人。西学随之在中国传播开来。

——这编自用人员《川学东街对中川文化自信的冲击人儿儿们》

材料二 18世纪出现了席卷欧洲的“中国热”现象。法国伏尔泰《风俗论》(1756)中。以中国为矛攻击当时法国社会的政治和宗教制度。德国哲学家莱布尼茨大力推崇儒家的理性精神,认为中国人已经形成了建立在理性而不是神启基础上信仰自然的宗教。中国还成为法国著名经济学家魁奈为首的重农注意者阐发思想的参照来源。魁奈通过耶稣会士有关中国的文献了解中国。他在1785年发表的《经济表》中将中国树立为欧洲重农典范和理想社会。在讨论中国君主制时,他说“我从有关中国的报道中得出,中国体制建立在明智和稳固不变的规律基础上,虽然帝王发号施令,但是他行为检点。”在《中华帝国的专制制度》(1767)中,魁奈认为中国的专制不是建立在武断的奇思妙想上,而是遵照规律法则,关注的核心是人们的福祉与社会和谐。

——改编自黄丽娟《“中学西渐”——欧洲现代精神的中国借鉴》

(1)根据材料一并结合所学知识。分析明末清初中国人对“西学”态度转变的原因。(2)根据材料并结合所学知识,概括18世纪欧洲学者对“中学”的态度。分析当时“中国热”现象的背景和影响。

(3)根据材料并结合所学知识,谈谈你对东西方文化交流的认识。

材料一 《坤舆万国全图》是明万历年间利玛窦和李之藻合作绘制的世界地图,通幅纵168.7厘来,横380.2厘米,全图完全用中文标注地名。主图为椭圆形的世界地图,包括欧洲、非洲、南北美洲、南极洲以及大西洋、太平洋、印度洋、北冰洋。此外,还附有一些小幅的天文图和地理图,例如天地仪图、日月食图等。主图采用了16世纪世界地图编绘时流行的椭圆投影,大洲轮廓与实际海陆轮廓基本一致,但中国、美洲的经度误差较大,并且改变了欧洲以本初子午线置于地图中央的传统,使中国正好出现在地图中央,迎合了当时中国“天下中心”的观念。图中的中国部分,主要参考了《大明一统志》中的附图以及《广舆图》《古今形胜之图》等中国地图。

——摘编自故宫博物院《图文天下——明清舆地学要籍》等

材料二 对于中世纪前期的法国人来说,世界上只存在希伯来语、希腊语和拉丁语,它们都是《圣经》所使用的语言。相比之下,只适用于以巴黎为中心的法兰西岛范围之内的法语,只是一个小的支流,属于方言土语。1330年,巴黎的法兰西岛方言被腓力六世指定为国王语言,王权所在地巴黎的地区方言演变成具有高于其他方言地位的共同日常交际用语。法国在路易十四之后发展成为欧洲强权,18世纪欧洲各国贵族也欣赏法国贵族的生活方式,法语变成欧洲各国的宫廷语言。如1714年《拉斯塔特条约》签订以后,欧洲的一切国际条约都以法语书写为主。

——摘编自陈文海《民族语言民族文化民族国家——法国中世纪后期语言文化的民族化进程探析》

材料三 二战后,法国追随美国,拒绝承认新中国。新中国支持越南人民抗击法国的解放战争取得胜利。1954年中法两国总理首次会晤,打开了两国关系的新起点。进入20世纪60年代,新中国的国际影响力日益增大,中法关系迎来历史性转折。1963年,正值中法两国核武器试验最关键的时候,《部分禁止核试验条约》的共同声明在伦敦、莫斯科和华盛顿签署,这加速了两国接触。同时,毛泽东多次强调争取“间接同盟军”的重要性并重新解释他的中间地带思想。1964年1月,中法发布联合公报建交。

——摘编自张锡昌《影响世界格局的“外交核爆炸”》等

(1)根据材料一、概括《坤舆万国全图》绘制的特点。结合时代背景,分析该图具备这些特点的原因。

(2)根据材料二、结合所学,分析法语发展的影响。根据材料三概括20世纪五六十年代中法两国由敌对到建交的原因。

材料一 商鞅由魏入秦后向秦孝公说:“治世不一道,便国不法古。故商汤不循古而王,夏殷不易礼而亡。反古者不可非,而循礼者不足多。”

——《史记·商君列传》

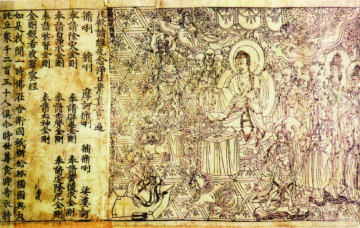

材料二 下图是868年雕版印刷《金刚经》卷子。卷子前边有一幅题为《祗树给孤独园》的图画,内容是释迦牟尼佛在祗园精舍向长老菩提说法的故事。经卷首位完整图文浑朴凝重,刻画精美,印刷清晰。1907年,英国人斯坦因第一次到敦煌即将其掠去,该卷子现存英国伦敦大英图书馆。

《金刚经》卷子

——《中外历史纲要(上)》

材料三 明清时期,不仅私人编纂的几部科技著作在各自领域具有总结性,朝廷为标榜“文治”,也一再组织学者编纂总结性的大型典籍。明成祖时,编成了中国古代最大的类书《永乐大典》。清乾隆后期,编成了中国古代最大的丛书《四库全书》。

——《中外历史纲要(上)》

(1)根据材料一,并结合所学知识,指出以商鞅为代表的法家思想主张,简要分析其兴起的时代背景。

(2)根据材料二,并结合所学知识,分析《金刚经》的史料价值。

(3)根据材料三,并结合所学知识,概括中国古代科技的特点。

材料一 明代中期以后,历史的陈旧传统受到了来自各方力量的猛烈冲击,思想比以前任何时代都活跃,文化从结构的深层发生了剧变。至于具体的表现,则在于对人格独立的孜孜追求,争取思想的自由,不屑以圣贤为冠冕的教条,憎恶灭没个人真性情而安于欺世盗名的假道学;小说、戏剧也竞相以普通人丰富多彩的生活以及他们的情感追求作为题材,屠夫、小贩、商人、妓女、牧童、村姑、绿林好汉,以至三教九流进入文学殿堂,成为文学中的主人公,“好货”“好色”成为许多作品的共同主题。

——摘编自冯天瑜等《中华文化史》

材料二 自明代中期以后,户籍管理制度松弛,人们取得了部分自由流动的权利……经济的货币化和多样化增强,诸如农村的商业化,定期集市的小镇的激增,作物的专门化,手工业的发展,以及国内地区性贸易市场的形成。正德前后思想文化的变异,更是打破了“迷古”的魔障,给人们以直抒己见的勇气……至万历时期,由于西方耶稣会士东来,也即外部文化力量的引发,新的思想迅速萌芽,产生了强烈的变革要求,这样就在原有城市生活变革的基础上更加深了一步。

——摘编自陈宝良《明代的社会与城市生活》

(1)据材料一并结合所学,概括“文化从结构的深层发生了剧变”的表现。(2)据材料二并结合所学,分析“剧变”的原因。综合上述材料,谈谈你对“剧变”的认识。

材料一 徐光启,万历二十五年举乡试第一、又七年成进士。自利氏东来。得其天文、数学之传者,光启为最深。帝从光启言,诏西洋人龙华民等推算历法,光启为监督。于是,《崇祯历书》得以修成。1631年,徐光启在上呈崇祯皇帝的奏折《历书总目表》中陈言:“臣等愚心认为:欲求超胜,必须会通:会通之前。先须翻译。”

——整理自《明史·徐光启传》等

材料二 道光癸卯因公驻厦门,晤米利坚人雅裨理,西国多闻之士也,能作闽语,携有地图册子,绘刻极细,苦不识其字,因钩摹十余幅,就雅裨理询译之,粗知各国之名……。明年再至厦门……觅得泰西人汉字杂书数种……每晤泰西人,辄被册子考证之,采诸书之可信者,衍之为篇,久之积成卷帐。每得一书,或有新闻,辄窜改增补,稿凡数十易。……同人索观者多怂恿付梓,乃名之曰“瀛寰志略”。

——摘自徐继畬《瀛寰志略》自序

材料三 我国历史上的科技文献翻译,曾出现过三次高潮

①明末清初,西方传教士来华与中国上层知识分子合作翻译的科学翻译活动;

②洋务运动时期,由洋务派倡导的科学翻译活动;

③戊戌变法到五四运动前后(清末民初),中国知识界出现的科学的社会运动。

——摘自赵冬《近代科学与中国本土实践》

(1)根据材料一,指出徐光启认为中国历法可“超胜”西法的路径。结合所学,概述明朝后期西方科技知识在一定范围内得以传播的主要推动因素。(2)根据材料二,概括徐继畬《瀛寰志略》一书的主要资料来源。结合所学,指出近代中国第一批开眼看世界的仁人志士围绕西学提出了怎样的主张?

(3)选择材料三中的任意一个时期,以“科学翻译与中国的本土化实践——以

材料郎世宁(汉名,1688-1766年),意大利人,青年时受过系统绘画训练;1715年,以传教士抵澳门,上京师入宫廷,开始了长达50多年的宫廷艺术生涯。他将欧洲焦点透视画法介绍到中国,强调西方绘画手法与中国传统笔墨相融合,形成了独特画风,极大地影响了宫廷绘画,成为清代十大宫廷画家之一。1727年,受透视学影响,年希尧刊行《视学》,透视画法流入民间。历经70多年,清朝平定了西域叛乱,乾隆帝令郎世宁等制作一套画册,纪念平定功绩,郎世宁完成了大型作品《平定准部回部得胜图》,画面采用全景构图,使用透视画法,结构情节复杂,人物繁多、刻画入微,画技臻于极致。他还参加了圆明园西洋楼的设计,是东西方文化交流的重要使者。

——摘编自《中西合璧的西洋画师——郎世宁》

(1)根据材料并结合所学知识,概括郎世宁取得成功的条件。(2)根据材料并结合所学知识,简评郎世宁绘画的影响。

材料一 16-18世纪,数百名耶稣会传教士来华传教,以此为媒介,促成了首次大规模中西文化交流活动。明朝末年,朝廷开设历局,聘请传教士参与,修成《崇祯历书》颁行天下。康熙年间,中国学者梅文鼎融会中西,对传统九章算术和西洋数学取长补短,著成《中西算学通》;在传教士主持下我国首次用近代科学方法绘成《皇舆全览图》。乾隆年间,法国传教士蒋友仁详细介绍了哥白尼“日心说”。西学东渐同时,中学也开始西传。中国的茶叶、丝绸、瓷器、漆器,甚至壁纸、轿子、折扇等手工艺品在欧洲风行一时,成为上流社会争奇斗富的象征;传教士从中国带来的大量报告、书简、著述以及翻译书籍纷纷问世,如《中国通史》、《孔子传》、《中国孝道》、《中华帝国全志》等。

——摘编自张岂之《中国历史·元明清卷》

材料二

| 目 录 绪论 中西文化交流新一页 第一章 皇宫中的洋教师 第二章 西来孔子:明清之际的文人与传教士 第七章 西方社会思想观念及文学的传入 ........ 第十章 ▲ 一 中国器物在欧洲 二 中国园林建筑艺术在欧洲 三 中国历史的西传 四 中国语言文学的西传 五 中国科学技术的西传 ........ |

——摘自张西平《跟随利玛窦来中国:1500—1800年中西文化交流史》

(1)据材料一概括明末清初中西文化交流的特点,结合所学知识说明这一时期文化交流的有利条件。(2)据材料二拟定第十章标题。结合所学知识,分析该章所述历史现象产生的主要影响。

材料一 《坤舆万国全图》是明万历年间利玛窦和李之藻合作绘制的世界地图,通幅纵168.7厘来,横380.2厘米,全图完全用中文标注地名。主图为椭圆形的世界地图,包括欧洲、非洲、南北美洲、南极洲以及大西洋、太平洋、印度洋、北冰洋。此外,还附有一些小幅的天文图和地理图,例如天地仪图、日月食图等。主图采用了16世纪世界地图编绘时流行的椭圆投影,大洲轮廓与实际海陆轮廓基本一致,但中国、美洲的经度误差较大,并且改变了欧洲以本初子午线置于地图中央的传统,使中国正好出现在地图中央,迎合了当时中国“天下中心”的观念。图中的中国部分,主要参考了《大明一统志》中的附图以及《广舆图》《古今形胜之图》等中国地图。

——摘编自故宫博物院《图文天下——明清舆地学要籍》等

材料二 对于中世纪前期的法国人来说,世界上只存在希伯来语、希腊语和拉丁语,它们都是《圣经》所使用的语言。相比之下,只适用于以巴黎为中心的法兰西岛范围之内的法语,只是一个小的支流,属于方言土语。1330年,巴黎的法兰西岛方言被腓力六世指定为国王语言,王权所在地巴黎的地区方言演变成具有高于其他方言地位的共同日常交际用语。法国在路易十四之后发展成为欧洲强权,18世纪欧洲各国贵族也欣赏法国贵族的生活方式,法语变成欧洲各国的宫廷语言。如1714年《拉斯塔特条约》签订以后,欧洲的一切国际条约都以法语书写为主。

——摘编自陈文海《民族语言民族文化民族国家——法国中世纪后期语言文化的民族化进程探析》

材料三 二战后,法国追随美国,拒绝承认新中国。新中国支持越南人民抗击法国的解放战争取得胜利。1954年中法两国总理首次会晤,打开了两国关系的新起点。进入20世纪60年代,新中国的国际影响力日益增大,中法关系迎来历史性转折。1963年,正值中法两国核武器试验最关键的时候,《部分禁止核试验条约》的共同声明在伦敦、莫斯科和华盛顿签署,这加速了两国接触。同时,毛泽东多次强调争取“间接同盟军”的重要性并重新解释他的中间地带思想。1964年1月,中法发布联合公报建交。

——摘编自张锡昌《影响世界格局的“外交核爆炸”》等

(1)根据材料一、概括《坤舆万国全图》绘制的特点。结合时代背景,分析该图具备这些特点的原因。(2)根据材料二、结合所学,概括法语的“民族化进程”,并分析法语发展的影响。

(3)根据材料三、概括20世纪五六十年代中法两国由敌对到建交的原因,并用一句话概括中法建交对新中国外交局面的意义。