材料一 “……前面我们已经看到,工人革命的第一步是使无产阶级转化成统治阶级,争得民主。……无产阶级将利用自己的政治统治,一步一步地夺取资产阶级的全部资本,把一切生产工具集中在国家即成为统治阶级的无产阶级手里,并且尽可能快地增加生产力的总量。”

——《共产党宣言》节选

(1)据材料一,《共产党宣言》指出无产阶级的历史任务是什么(不得照抄原文)?

材料二 “根据马克思、恩格斯的传统社会主义思想,列宁在战时共产主义政策时期坚持直接向社会主义过渡。……到1921年,列宁经过反思,认识到在一个小农占优势的国家里,不能直接过渡,而只能迂回过渡。……如果一个国家大工业占优势,或者即使不占优势,但是十分发达,而且农业中的大生产也很发达,那么直接向社会主义过渡是可能的。否则,就不可能。如果硬要过渡,只能碰得头破血流。”

——《列宁晚年社会主义思想的三重涵义》

(2)材料二中的“迂回过渡”指的是什么政策?依据材料并结合所学,谈谈列宁为什么放弃“直接过渡”而转向“迂回过渡”?

材料三 在西方世界日益关注中国的过程中,《时代》周刊是最典型的代表。毛泽东和邓小平曾分别于1949年3月和1979年1月、1985年9月成为《时代》周刊的封面人物。

注:

图1标题写着:中国正迈步走向民主统一。

图2标题写着:邓小平,中国新时代的形象。

图3标题写着:中国正在远离马克思。画面对毛和邓两个不同时代的生活进行了对比。一边是革命的队伍高举着马克思的画像,农民在田里插秧;另一边是忙忙碌碌的上班族,高楼大厦,汉堡包,照相机等消费品。

(3)你认为图1、图2中《时代》周刊将上述两人列为当时封面人物的主要原因分别是什么?以上述两人为代表的中国共产党人把马克思主义中国化的理论成果各是什么?

(4)你如何看待图3中《时代》周刊标题的观点?用改革开放三十年来的实践论证你的观点。

材料一 1925年3月12日,中国民主革命的伟大先驱孙中山先生在北京病逝,悼念文章布满各地大小报章。有个叫卢绍稷的人,发表了《东西两国父》一文,倡言:孙中山与华盛顿同为革命领袖,华盛顿为独立而争,先生为三民主义而斗,四十年如一日,几死者十余次,其精神、毅力、功绩,较之华盛顿有过之而无不及,理所当然应尊为国父。

(1)根据所学,概括材料一中孙中山、华盛顿被称为“国父”的共同原因。

材料二 在1982年第55届奥斯卡颁奖典礼上,影片《甘地传》获得八项大奖,上台领奖的人强调真正应该获奖的是甘地本人。

(2)材料二中,领奖者为什么强调“真正应该获奖的是甘地本人”?请结合所学知识谈谈你的理解。

材料三 长时期以来,军政人物和绝大部分公民把意大利战争和埃及战争的英雄人物——第一执政当作偶像来崇拜,都齐声祝愿他能有一个同他的名望和同法国的伟大相符的称号。……大家感到他有一个国家最高元首的称号是顺理成章的,因为他实际上已扮演了这样的角色。……要说是皇帝篡夺了金銮宝座,那么我们可以说,他身边的同谋比善于导演喜悲剧的所有暴君都多,因为四分之三的法国人都参与了他的阴谋。

——(法)康斯坦《回忆拿破仑》

材料四 欧洲则普遍认为,由人民自己治理国家,最终只会导致无政府主义和天下大乱,但不管怎样,华盛顿并没有顺应当时的潮流,为世上多添一顶王冠。然而世界却将因多了一位总统,而使王冠从此暗淡无光甚至难以戴稳。

——陈森《华盛顿——美国的开国元勋》

(3)拿破仑和华盛顿都是近代世界历史上资产阶级革命的领袖,但他们一个做了皇帝,另一个却拒绝称王。综合材料三、材料四,并结合所学知识,分别分析其中的原因。

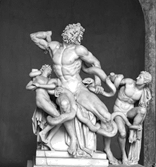

材料一 下图雕塑《拉奥孔》是公元前1世纪中叶古希腊雕塑家的作品。描述了特洛伊战争中,祭司拉奥孔识破了希腊人的“木马计”,因此遭到神的报复,父子三人被海蛇缠绕致死的场景。

该雕塑1506年在罗马附近出土,它的出土在意大利轰动一时,获得极高赞赏。德国古典美学家莱辛认为:“希腊艺术家将拉奥孔在剧烈的情感中塑造的高贵而单纯,即使在最痛苦的时候,也保持恬淡、刚毅的神色,可以看到不可动摇的人性的伟大”。

(1)结合时代背景分析雕塑《拉奥孔》在16世纪“轰动一时”的原因。

材料二 1919年,深受西方实用主义和科学思维方法影响的胡适,在《新青年》发表的《新思潮的意义》一文中认为:新思潮的精神是一种评判的态度……对于旧文化的态度……就是“重新估定一切价值”——旧制度“现在还有存在的价值吗?”古代圣训“在今日还是不错吗?”据此,他倡导“用科学的方法来做整理的工夫”的“整理国故”运动。

(2)结合所学,材料二中的“新思潮”是指哪场运动。根据材料二,概括胡适对“旧文化”的观点,并简要谈谈你对此观点的认识。

康熙二十三年平定台湾后,即开放海禁,翌年设立江(上海)浙(宁波)闽(漳州)粤(广州)四海关。乾隆二十二年起清廷实行"独口通商"政策,将国内与西洋各国的贸易集中于粤海关一口。

——《中国经济远史·清代经济卷》

(1)上述材料反映清朝前期对外经济政策出现了怎样的变化?对中国历史发展有何影响?

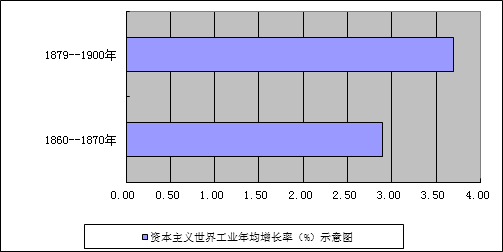

(2)观察上图,结合所学分析1879~1900年资本主义世界工业增长的原因。

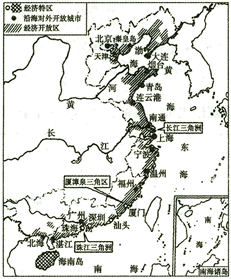

(3)观察上图,说明十一届三中全会后我国形成的对外开放格局。围绕“开放与发展”谈谈你的认识。

5 . 1965年,全国的高等学校有434年,是1947年的1.1倍。十年动乱,国家至少少培养100万大学毕业生。1977年全国有570万考生参加了高等院校招生考试,这是迄今为止世界考试史上人数最多的一次。经过1977年冬季和1978年夏季的招生考试,全国有40多万人走进大学校门。2001年,我国高等学校招生464万人,是1988年的3.4倍。

分析上述数据,说明新中国成立后不同历史阶段高等教育的发展情况,并就教育与社会发展的关系谈谈你的看法。

材料一 “行仁政而王,莫之能御也。”“处无为之事,行不言之教。”“明法者强,慢法者弱。”

(1)概括材料中的三种主张。结合所学知识,分析这些主张出现的政治经济背景。

材料二 “《春秋》大一统者,天地之常经,古 今之通谊也。”“道之大原出于天,天不变,道亦不变”;“以教化为大务”;“正法度之宜”。

——《汉书•董仲舒传》

(2)依据材料二中董仲舒的论述,指出其思想特征。结合所学知识,阐述董仲舒的思想对中国古代社会的影响。

材料三 唐代儒学较多地吸取了佛教和道教的思想。而盛行于唐代的佛教,既有本土发展起来的禅宗,也有从天竺引进的法相宗,还有中印合璧的天台宗等。唐代敦煌壁画中的飞天形象,是印度的乾达婆、希腊天使和道教羽人等多元文化因素的混合物。唐代大型歌舞剧《羽衣霓裳舞曲》,则源于印度的婆罗门曲,并含有胡旋舞等中亚歌舞元素。

——张国刚《唐代开放与兴盛的当代思考》等

(3)依据材料三概括唐代思想文化的特点,并结合所学知识分析其形成的原因。

(4)综上,谈谈你对思想文化发展进程的认识。

材料一 什么力量迫使他们搞改革呢?这就是把俄国拖上资本主义道路的力量。地主农奴主不能阻挠俄国同欧洲商品交易的增长,不能保持住旧的崩溃的经济形态。如克里木(克里米亚)战争显示出农奴制俄国的腐败和无能。解放以前农民的“叛乱”每十年都要高涨一次。这使头号大地主亚历山大二世不得不承认,从上面解放比等待下面推翻要好些。

——列宁《“农民改革”和无产阶级农民革命》

材料二 1868年4月的一天,日本京都皇宫的大殿内,天皇率领群臣宣读誓词:“广兴会议,万机决于公论;上下一心,大展经论;官武一体以至庶民,各遂其志,务必人心不倦;破历来之陋习,基于天地之公道;求知识于世界,大力振兴皇基。”这就是日本历史上著名的“五条誓文”。

——1868年4月4日天皇发布《五条誓文》

材料三 1898年6月11日,光绪帝颁布明定国是上谕,说:“嗣后中外大小诸臣,自王公以及士庶。各宜努力向上,发愤为雄,以圣贤义理之学,植其根本,又须博采西学之切于时务者,实力讲求,以教空疏迂谬之弊。”以皇帝名义“诏定国是”,其目的是“以变法为号令之宗旨。以西学为臣民之讲求,著为国是,……趋向乃定”。

——摘自梁启超《戊戌政变记》

完成下列要求:

(1)材料一中列宁眼中俄国实行改革的原因是什么?与材料二相比,俄、日两国解决社会危机的侧重点有何不同?

(2)根据上述三则材料并结合所学知识概括三国改革在背景、目的和结果上共同之处。并谈谈你对影响改革成败因素的认识。

公元五世纪末,北魏孝文帝推行全面汉化政策,巩固了北魏在北方的统治。但孝文帝的汉化政策使原来拥有一定特权的鲜卑武人,政治地位降低,激化了鲜卑族的内部矛盾,致使孝文帝去世后仅二十余年,北魏鲜卑贵族领导了六镇起义,导致北魏分裂成东魏、西魏。

西魏的实际掌权者宇文泰则反其道而行之,推行胡化政策。如在军制上,他采用了更似鲜卑旧制的八柱国制、府兵制等。此外,便是改造汉人世家大族的姓氏及郡望。约言之,西魏宇文泰改造汉人姓氏及郡望之政策分为二阶段,其先改山东郡望为关陇郡望,其后则径赐以胡姓,使汉人士族在姓名上有了鲜卑族烙印。文化上宇文泰非常重视胡俗。西魏社会中的胡语、胡服、胡戏、胡乐都十分流行。这表明宇文泰除实施充实物质之政策外,必应别有精神上独立有自成一系统之文化政策,其作用既能文饰辅助其物质即整军务农政策之进行,更可以维系其关陇辖境以内之胡汉诸族之人心,使其融合成为一家,以关陇地域为本位之坚强团体。

与此同时,宇文泰也大行《周礼》复古,如:用周礼中的四官取代三省制,用《尚书》周诰问题取代通行文体。宇文泰用《周礼》名号,以暗合其当日现状,故能收摹仿之功用,终以出于一时之权宜。后来逐渐发展,还汉魏之旧,君臣皆服汉魏衣冠。在政府机构和官僚制度方面都沿袭了孝文帝改革的制度。最后,在继承西魏、北周的隋朝完成国家的统一后,杨坚又下令恢复汉姓,而中国历史上第二次民族融合也在此时基本完成。

——摘编自陈寅恪《隋唐制度渊源略论稿》、阎步克《波峰与波谷——秦汉魏晋南北朝的政治文明》

有学者认为:“汉化”与“胡化”是北朝历史发展过程中的一对看似矛盾,实则殊途共归的进程。阅读材料,结合所学,谈谈你对上述观点的认识。

——摘编自李剑农《中国古代经济史稿》

(1)指出材料一中孟子和商鞅对“农商”的态度。商鞅持此主张是基于什么认识?有何具体背景?

材料二 随着西汉社会经济的发展,商人势力逐渐膨胀,……严重影响中央财政收入。公元前119年,汉武帝令“初算缗钱”,向工商业主、高利贷者征收资产税,并处罚隐瞒资产或申报不实者。后又下令“告缗”,鼓励民众告发不如实申报的商人,结果“商贾中家以上大氏破”。

——摘编自邱树森、陈振江《新编中国通史》

(2)指出材料二中汉武帝采取的措施及其目的。为实现这一目的,汉武帝还有哪些举措?

材料三 (宋)太宗淳化二年诏曰:“关市之租,其来旧矣……征算之条,当从宽简。宜令诸路转运使……市征所算之名品,共参酌裁减,以利细民”。又诏“除商旅货币外,其贩夫贩妇细碎交易,并不得收其算”。

宋代的“州郡财计,除民租之外,全靠商税”。

——马端临《文献通考》等

(3)分析材料三,说明宋代的商业状况和商业政策。

(4)依据上述材料,谈谈你对中国古代政府调整商业政策的认识。

10 . 运用历史学科的思维方法分析历史问题至关重要。阅读下列材料,回答问题。

历史叙述

材料一

“如何”和“为何”之间有何不同?描述“如何”的时候,是要重建一连串从一点导致另一点的事件顺序。至于要解释“为何”的时候,则是要找出因果关系,看看究竟为什么发生的是这一连串的事件,而不是另一连串的事件。

——尤瓦尔•赫拉利《人类简史》

(1)谈谈你对“如何”和“为何”的理解。请以西周封邦建国为例,选择“如何”或“为何”进行史论结合的简单论述。

史学著作

材料二

《春秋》是我国现存最早的编年体史书,记载了鲁国及各诸侯国二百余年的历史,内容以诸侯、大夫的政治、军事活动为主。

《史记》成书于西汉,是我国第一部纪传体通史,包括十二本纪、十表、八书、三十世家、七十列传,记载了上古至汉武帝时期的历史。

| 《史记》体例 | 篇目举例 |

| 本纪(帝王活动及重大事件) | 高祖(刘邦)本纪 |

| 表(大事年表、世系表等) | 建元以来王子侯者(汉武帝时封侯的诸侯王子弟)年表 |

| 书(重要制度变迁) | 河渠(水利工程)书、平准(工商业)书 |

| 世家(诸侯等有重大影响人物的事迹) | 楚元王(汉高祖之弟,封地为楚国)世家、陈丞相世家 |

| 列传(各阶层重要人物、周边政权的历史) | 吴王濞列传、儒林(重要儒家学者)列传、司马相如列传、货殖(商人)列传、匈奴列传、大宛(在今中亚地区)列传 |

(2)比较《史记》与《春秋》的不同之处。从“篇目举例”中任选两则,分别简述其反映的西汉社会状况。

文物解读

材料三

商鞅方升是商鞅变法留下的唯一实物资料。

| 商鞅方升铭文一十八年,齐卿大夫众来聘,十二月乙酉,大良造鞅,爱积十六尊五分尊一为升。重泉。 商鞅方升铭文二廿六年,皇帝尽并兼天下诸侯,黔首大安,立号为皇帝,乃诏丞相状、绾法度量则不壹歉疑者皆明一之。 |

(3)商鞅方升上刻有两段铭文,一段是秦孝公十八年的铭文,一段是始皇廿六年的铭文,相隔122年。从时代变革的角度,分析两段铭文的异同。

历史评价

材料四

商鞅以重刑峭法为秦国基,故二世而夺。刑既严峻矣,又作为相坐之法,造诽诱增肉刑,百姓斋栗(恐惧),不知所措手足也。赋敛既烦数矣……知其为秦开帝业,不知其为秦致亡道也。

——(西汉)桓宽《盐铁论》

(4)你是否同意作者的观点,简要说明理由。

博物群揽

| A熹平石经熹平四年至光和元年(175—183年),20世纪80年代河南省洛阳市太学遗址出土,河南博物院藏。书法家蔡邕用标准的八分隶书体将儒家经典《诗》《书》《礼》《易》《春秋》《公羊》《论语》《乐经》抄刻成石书,它是我国历史上最早的官定儒家经本。 |

| B品字形金饰东汉(公元25—220年),1980年江苏省邗江县甘泉镇2号汉墓出土,南京博物院藏。这件精美的汉代品字形金饰从工艺上看,颗粒金珠是高温吹熔凝集而成的,整件器物的制作工艺带有浓郁的异域特色,采用的是西方的技艺。 |

| C单于天降瓦当汉(公元前202-公元220年),1955年内蒙古自治区包头市召湾汉墓出土,内蒙古自治区博物馆藏。单于是匈奴首领的称号,匈奴是北方草原上的游牧民族,崛起于秦朝末年,汉武帝派卫青等攻打匈奴,保证了北方长时期的安定。西汉后期,匈奴归附汉朝。 |

| D希腊文铅饼五件东汉或中西亚(约公元2世纪),1976年10月,甘肃灵台县中台镇康家沟出土。这批铅饼总数达274枚,总重量31806克。铅饼的正面凸起有鸟形纹饰,背面凹进并有传写失真的希腊文,初步断定是由西域传入中国的。 |

| E“关内侯印”金印汉(公元前202-公元220年),1958年湖北省云梦县吴铺乡赵许村出土,湖北省博物馆藏。秦国在商鞅变法时期实行二十等爵制,西汉也实行二十等爵制,关内侯位于19等级,级别不高,关内侯与列侯一样,虽有固定分封的土地食邑,但不掌握军政大权。 |

| 商鞅方升铭文一十八年,齐卿大夫众来聘,十二月乙酉,大良造鞅,爱积十六尊五分尊一为升。重泉。 商鞅方升铭文二廿六年,皇帝尽并兼天下诸侯,黔首大安,立号为皇帝,乃诏丞相状、绾法度量则不壹歉疑者皆明一之。 |

(5)以上是国家博物馆秦汉文明展展出的部分展品,请挑选至少两件展品提取一个主题,并围绕主题,结合材料和所学进行阐释。

要求:主题明确,史论结合,逻辑清晰,提取信息充分(不得照抄材料原文)。