| 记载 | 出处 |

| (团民)均自备口粮,毫无滋扰 | 刘以桐(团民)《民教相仇都门见闻录》 |

| 其党焚杀劫掠,无所不至 | 劳乃宣(力主剿灭义和团的官员)《拳案杂存》 |

| 拳民出死力为国宣难,入京以来, 秋毫无犯 | 刚毅(主张利用义和团的大臣)《中国近代史料丛刊》 |

| A.历史记载因时代变化而不同 | B.历史评价无法做到客观公正 |

| C.一手史料比二手史料更可信 | D.作者立场影响对历史的叙述 |

| A.封建统治者限制商业活动 | B.北方少数民族大量内迁 |

| C.我国经济重心南移 | D.朝代更替频繁和社会动荡 |

材料一 古代中国与中亚地区的交流关系,早在春秋战国时期的典籍中就有记载。至汉武帝时期,张骞出使中亚地区就与中亚诸古国建立了直接的联系,开始了由国家倡导并有效组织的较大规模的友好和平交流。自此,中国与中亚地区的联系与交往在两千余年间延绵不断,尤其是在唐代达到了鼎盛。……通过丝绸之路,中亚地区的葡萄、石榴、良马、珍禽传入中国,还有制糖技术、琉璃技术等也经中亚传至中国。而中国的冶铁技术早在公元前2世纪就已传入中亚费尔干纳盆地。8世纪之后、造纸术、雕版印刷术等技术被带到中亚,并由此传至西亚和欧洲地区。

——摘编自许尔才《略论中国与中亚的文化交流》等

材料二 1518年3月21日,西班牙国王和麦哲伦等人订立了关于发现香料群岛的协定,其中规定:朕愿下令赐给,从你们发现的岛屿和大陆获得的一切利润和收入,以及捐税和替朕征收的其他进款中,除去你们负担的开支后,给你们留下二十分之一。朕也把朕在上述地方和岛屿的钦差和总督官衔赐给你们。

——周一良等《世界通史资料选辑》

材料三

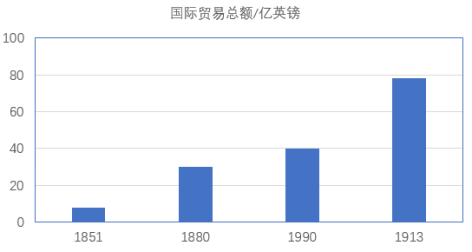

在19世纪的国际贸易中,欧洲国家出口的商品主要是工业品,其中最重要的是机器纺织品,在国际市场上逐渐取代了印度、中国等国的传统手工纺织品。殖民地和半殖民地国家的主要出口商品是工业原料,如棉花、生丝等,逐渐取代了传统的香料、茶叶等特产。19世纪后期,随着列强的资本输出,蒸汽机、机车、铁轨等机器设备和金属制品成为重要的国际贸易商品。

——摘编自【美】斯塔夫里阿诺斯《全球通史》等

(1)根据材料,概括古代中国与中亚地区交流的特点。(2)依据材料和所学,简述麦哲伦远航的主观动机和客观效果。

(3)依据材料,指出国际贸易的变化。结合所学,分析变化的原因。

| A.臣民参政权力提高 | B.君权相权矛盾激烈 |

| C.封建制度开始产生 | D.君主权力受到制约 |

| A.体现了治理创新与时代同步 | B.得益于赋役制度变革 |

| C.解决了宋朝皇佑二年的饥荒 | D.增加了政府财政负担 |

| A.巴格达是当时世界最繁华的城市 | B.阿拉伯人垄断东西方商业贸易 |

| C.阿拉伯商人的贸易范围非常广泛 | D.奴隶制是阿拉伯人扩张的基础 |

材料一 七门堰是位于安徽舒城县境内杭埠河(古称龙舒水、巴洋河)中段的引水灌溉工程,由汉高祖刘邦伯兄之子、羹颉侯刘信创建,距今约2223年。《舆地纪胜》记载,刘信视“舒城水源出于西山之峻岭,势若建瓴”,乃于“七门岭下,阻河筑堰,曰七门。开渠建片责,引河流东北,载之平陆,条分支贯,灌田八千余顷。”又于七门岭之东修筑乌羊、片曹片责两堰,“灌田两千余顷”,史称“七门三堰”。明宣德年间,知县刘显定七门堰引水例,“上五荡用忙水,每年农历四月初一至七月底接堰水灌田。下十荡用闲水,每年八月初一至次年三月底,引堰水灌塘、陂、沟,蓄水灌田。”此制度一直沿用至民国。“使强者不得过取,弱者不致失望”,该制度开创性地实行忙闲轮灌制,完美契合七门堰灌溉体系。

清光绪《续修舒城县志》记载:“沙湾之地,厥宜泄水”,古人已早早认识到弯道环流效应。七门三堰,取水口均设置在河流凹岸,成功实现水沙分流,实现了弯道环流理论的运用。又记载:“山冈之地,最宜蓄水,因高就下,可塘可堰,渟潴灌溉,利饶耕作”。在灌溉系统建设中,古人充分利用湿地形态,“串荡成渠,连塘为蓄”。串连十五荡,形成输水干渠,疏浚塘,荡、沟、渠,串联互通。

——摘编央视网消息(新闻联播)报道

材料二 作为全国三个特大型灌区之一的淠史杭工程始建于1958年,历时14年骨干工程基本建成通水。汧史杭灌区发源于安徽省六安市,润泽江淮,是新中国治淮工程衍生的重要成果,联通淠河、史河、杭埠河三大水系,灌溉供水范围涉及安徽、河南两省4市17个县(区),灌区国土面积1.4万平方公里,设计灌溉面积1098万亩。

65年来,汧史杭工程取得了巨大的生态效益、经济效益、社会效益,为地方经济社会发展作出了巨大贡献。未来,六安将坚持走生态优先、绿色发展之路,奋力推动六安在现代化进程中“不掉队、赶上去”。

——《人民日报——洪史杭工程开工建设65周年》(2023年08月18日16版)

(1)根据材料一,概括中国古代水利建设的特点。(2)根据材料二和所学知识,分析新中国成立以来开展水利建设的意义

| A.百姓生活和城市经济活动 | B.商业发展促进社会阶层流动 |

| C.国际大都市地位日益显著 | D.市场活动方式摆脱政府约束 |

材料一 宋代统治者为鼓励读书人参加科举取消了家庭出身和门第限制,做到了“英雄不问出处”,甚至连恶霸、黥吏的子弟及以屠杀为业者都准许应考。宋代录取的人数众多,达到36131人,加上各科等总数则达到11万余人。宋代创新制度,在考卷管理上实行糊名、誊录制,以杜绝考官“容私之弊”。王安石出任宰相期间,对科举考试内容进行了全面改革,更侧重考生的能力见解及实际应用,体现出宋代科举制服务于解决当时积贫积弱的社会积弊问题。宋代以文立国,殿试是由皇帝亲自主持,在参与殿试后不需要再进行吏部考试,可以直接上任。宋太祖还规定在考试及第之后所有人只能成为天子门生,不可对他人称师门。南宋后还需皇帝宣布登科进士的名次,并赐宴。后各个朝代纷纷效仿,成为定制。

——摘编自张希娟《宋代科举制度的发展及特点分析》

材料二 真正意义上的乡约肇始于北宋陕西蓝田吕氏乡约。吕氏兄弟从学于大儒,是当地有名的乡绅。他们发起组织吕氏乡约,号召百姓自愿加入,每月定期聚会,讲论道德伦常,公论乡里事务,并通过公开告谕的方式赏善罚恶。吕氏乡约逐渐形成了一个理性化的基层自治组织。据记载,在吕氏四兄弟的倡导和入约百姓的力行下,蓝田地区民风日渐淳朴,甚至引导整个关中地区的民风为之一变。

——摘编自吴倩《精英、德治与教化——传统乡村自治与当代基层协商治理》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代科举制度发展的主要表现。(2)根据材料二、概括吕氏乡约在乡村治理方面的特点,并结合所学知识说明其产生的历史背景。

| A.北方商品经济一度严重衰退 | B.南方政权的整体实力占优 |

| C.实物税取代货币税成为主体 | D.物物交换是主要交换形式 |