材料 大萧条期间,作为农业区的南部遭到重创,“除非对美国农民采取行动,否则12个月内,农村将爆发革命。”1933年5月,罗斯福签署《农业调整法》,主要内容包括对自愿减少棉花等所谓“基本农产品”生产的农民给予补贴,与农产品加工者签订销售合同并规定销售定额和出口补贴等。1938年,国会再次通过《农业调整法》。1938年法案的核心手段是农产品的价格支持。其主要内容是:当美国国内农产品价格低于“支持水平”时,农民得以农产品为抵押向农业部下属的农产品信贷公司贷款,农产品信贷公司将之作为政府的“供应储备”收储;而当农产品价格上涨时,公司或者在国内抛售储备,或者向国外出口;如果在出口中获得超额利润,还会返还一部分给农民。到1940年,约有600万农民参与这一计划,不仅增加了农民收入;由此储备下来的大量农产品在二战期间有力支持了同盟国的战争需求,对世界反法西斯战争胜利有很大贡献。

——节编自《论罗斯福新政对美国南部“三农”问题的影响》

(1)根据材料并结合所学知识,简析罗斯福新政实行农业改革的出发点。

(2)根据材料并结合所学知识,归纳罗斯福农业改革措施的特点。

材料一 1895年,法国摄影师卢米埃尔兄弟拍摄世界第一部电影《火车进站》,将铁路交通与电影内在的相似性,置于城市的场景中,将工业化、现代化的真实城市与速度、电影、城市融为一炉。1896年上海放映了“西洋影戏”,这是中国第一次放映电影。1908年西班牙商人雷玛斯在上海虹口搭建了第一座电影院——虹口大戏院。此后北京及内地,电影放映日益增多。“默片”时代,由卓别林担任主角的美国电影在中国颇受欢迎,《摩登时代》中,卓别林以滑稽、幽默的艺术形象,塑造工人成为大机器生产中的一颗螺丝钉,带给人们无尽的欢笑和泪水,更留下对社会弊端的无情戏谑和讽刺。由于外国影片输入中国,多具文化侵略的性质,引起我国一部分知识分子摄制“中国影片”的愿望。从1896年到1932年,中国本土电影从无到有,获得了长足进展。20世纪30年代以来,随着抗日救亡运动的深入发展,国产爱国影片的影响不断扩大,改变了以上海为中心的中国电影业传统分布状况,并对战后中国电影及其文化面貌带来较为深远的影响。

——摘编自刘艳《民国时期上海电影业》

材料二 新中国成立后,原本在中国占据主导地位的美国影片逐渐退出中国大陆市场,与此同时,引进的苏联影片风靡一时。苏联电影叙事大多贴近中国的时代发展诉求,为中国共产党的执政实践提供注解,激发民众投身工业化建设的爱国热情,借助电影寓教于乐的功能对广大民众进行思想政治教育。1956年苏共二十大后,中苏两国产生了思想分歧,最终演变成中苏关系恶化,苏联电影在中国逐渐走向衰落,到20世纪60年代初,中苏两国电影文化的交流几近停滞。

——摘编自揭祎琳《新中国成立初期美苏影片的历史交接》

材料三 十一届三中全会后,国家着手改革电影发行放映体制。1979年,国务院批转文化部、财政部《关于改革电影发行放映管理体制的请示报告》,恢复了早已被破坏的电影发行放映体制;1992年,中共十四大确立了社会主义市场经济体制目标后,电影发行体制进入全面改革的新时期;1995年,广电部发布《关于改革故事影片摄制管理工作的规定》,将中国的电影业从传统的计划经济体制推向市场经济体制;进入21世纪,中国电影业实施加快开放策略,有力地推动了中国电影的产业化和数字化。

——摘编自唐榕《新中国60年电影体制与电影市场之发展流变》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出十九世纪末中、西电影业兴起的异同,并归纳近代中国电影业发展的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,评述二十世纪50、60年代中国电影业的变化。

(3)根据材料三并结合所学知识,简析新时期以来推动中国电影业发展的主要因素。

材料 英王亨利八世于1529年召集议会,讨论宗教改革问题。1530年下半年在枢密会议内形成以托马斯·克伦威尔为首的改革集团。1531年,亨利八世强迫在英国的天主教教士支付巨额罚金,理由是他们违反了“未得国王批准不许接待教皇使节”的所谓古老的法规。1532~1534年,英国议会通过了《教士首年薪俸法》和《禁止税收上缴教廷法》,要求英国主教的第一年薪俸、教区征收的什一税以及教会以各种名义征收的税,一律上缴给英国国王,禁止再上缴给罗马教廷。议会还同意由英王任命英国主教而无需向教皇请示。1536年,亨利八世下令解散376所修道院;1537年,他正式批准英文版《圣经》在英国发行。1539年,他还勒令被解散和封闭的修道院的修士还俗,发给生活津贴;并没收这些修道院的全部土地,一部分归王家所有,一部分赏赐给亲信及大贵族,一部分在市场上抛售。

——摘编自吴于廑、齐世荣《世界史·近代史编》

(1)根据材料并结合所学知识,归纳16世纪英国宗教改革的主要措施及其特点。

(2)根据材料并结合所学知识,分析16世纪英国宗教改革的意义。

材料一 北宋由于田制不立,“兼并之法行,贫民下户极多”。贫富差距急剧扩大,占田极少的自耕农户或沦为佃农,或涌入城市成为流民。北宋政府规定,农村占田20亩以下的五等户、城市家财50贯以下者为“贫下之民”,灾害的检视、赋税的免除到劳役的征发皆以此为准。除了传统的常平仓等救荒措施外,北宋先后出台济贫的法律,并设立福田院和居养院等机构,收养老病贫乏不能自存者。新兴的富民阶层也在地方设立经常性的机构,赈济邻里、兴教助学等。但纵观整个北宋,民间救济的地位和效果都难以和政府相提并论。

——摘编自张文《论两宋社会保障体系的演变脉络》

材料二 在都铎王朝时期(1485~1603年)的英国(英格兰),贫困流浪人口逐年增加,其中一部分成为前工业时代的廉价劳动力,其余则成为社会的不稳定因素。随着英国宗教改革的深化,越来越多的新教徒们认为贫穷是懒惰造成的,是可耻的;他们认定只有辛勤工作才能创作财富。1495年,英国颁布第一项关于贫困的法令,规定健壮的流浪穷人一旦被捕则须罚监禁数日,其间只供应水和面包,之后则强制遣返至出生地;如再次被捕则加重惩罚,甚至要遭受鞭刑;儿童流浪者必须充当学徒至成年。部分英国人文主义者则强调贫穷的社会因素,他们推动了英国议会济贫观念的转向。1572年,英国出台济贫法令,强调为健壮的流浪穷人提供工作;1598年,英国设立了贫民监督官办公处,负责征收济贫税和为健康的穷人提供工作。

——摘编自钱乘旦《英国通史》等

(1)根据材料一,并结合所学知识,概述北宋济贫事业发展的特点及其历史背景。

(2)根据材料二,指出都铎王朝时期英国政府对贫民态度的转变,并结合所学知识分析其历史作用。

(3)综合以上材料并结合所学知识,归纳古代中英济贫活动的启示。

材料一 宋代以前,中国人的纺织原料主要是丝和麻。元朝时期,官府开始将棉布作为赋税对象,并督劝民众植棉与纺织,棉纺织业遂遍及全国。中国传统棉纺织技术的形成,得益于元初黄道婆的技术革新。黄道婆把中国以往用于纺麻的纺车改成脚踏三锭棉纺车,还改造了轧棉、弹棉和织造等技术。随着棉纺织业的推广和发展,这一套棉纺织技术对中国经济社会产生了深刻影响,松江等长三角地区也由此发展为棉纺织业中心。然而,在此之后,中国棉纺技术却始终没有迎来大的突破。元代王祯在《农书》里就记载了具有两到三个纺锭的脚踏棉纺车,明代徐光启的《农政全书》、清代嘉庆时期的《松江府志》所记载的纺锭数仍多为三个。

——摘编自倪金柱《中国棉花栽培科技史》等

材料二 1585年,受宗教迫害影响,许多尼德兰地区的工匠逃难至英国,也带来了棉纺织技术,英国棉纺织业由此起步。但真正为英国棉纺织业注入强大发展动力的是日益庞大的棉纺织品市场需求。随着欧洲、非洲和美洲对棉纺织品需求的持续上升,再加上英国良好的经济社会环境,极大的促进了棉纺织技术的革新。18世纪下半叶,在英国棉纺织行业中从技术到工具都实现了质的飞跃,纺织动力从人力时代推进到了机械时代。经过一系列的技术变革和工具改进,英国棉纺织品的产量迅速提升,其出口总值也逐步增加,由1780年的355060英镑上升到1802年的7624505英镑。

——摘编自杨兴升《鸦片战争前中英棉纺织技术的发展差异及原因探析》等

(1)根据材料一并结合所学知识,分析古代中国棉纺织业发展的影响。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,归纳中英棉纺织技术主要发展差异,并分别简述原因。

材料 1979年9月13日,第五届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议原则通过《中华人民共和国环境保护法(试行)》。1989年12月26日,在对试行法进行修改的基础上,第七届全国人大第十一次常委会通过了《中华人民共和国环境保护法》。这部法律较之于试行法有了重大进步:一是内容更加科学。《环境保护法》坚持了大环保的理念,增加了“改善环境”的规定,反映了现实需求;明确了环境监管体制,对监管部门、监管职权的规定更加明确;克服了试行法政企不分的问题;建立了环境监管的基本制度,如环境标准、环境检测、环境影响评价、法律责任等;初步建立了环境法律责任体系框架。二是立法技术显著进步。20世纪80年代兴起并迅速发展的环境法学研究为制定《中华人民共和国环境保护法》提供了理论支持,使其体系性显著增强,制度规定和表运更加合理,与其他法律法规之间的关系也得到了考虑。

——摘编自郭兆晖《中国生态文明体制改革40年》

(1)根据材料并结合所学知识,归纳《中华人民共和国环境保护法》制定的背景。

(2)根据材料并结合所学知识,简述《中华人民共和国环境保护法》制定的作用。

材料一1866年年底,奕䜣奏请在同文馆内增设天算馆,招收30岁以下的正途士人(秀才、举人,进士、翰林)。这一建议,本是洋务事业发展之后的题中应有之义……大学士倭仁说:立国之道,尚礼义不尚权谋;根本之图,在人心不在技艺。

——摘编自陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

材料二 梁启超说:吾今为一言以蔽之曰:变法之本,在育人才,人才之兴,在开学校,学校之立,在变科举,而一切要集大成,在变官制……御史文悌说:若全不讲为学为政本末,如近来《时务知新》等报所论,尊侠力,伸民权,兴党会,改制度,甚则欲去跪拜之礼仪,废满汉之文字,平君臣之尊卑,改男女之外内,直似只须中国一变而为外洋政教风俗,即可立致富强,而不知其势小则群起斗争,招乱无已,大则各便私利,卖国何难。

——摘编自陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

材料三 陈独秀在《旧思想与国体问题》中指出;这腐旧思想布满国中,所以我们诚心巩固共和国体,非得将这班反对共和的伦理、文学等旧思想,完全洗刷得干干净净不可……五四运动前后,文化保守主义者主要关心的并不是传统的纯洁性,而是如何在外来刺激的深远变革中保持民族文化的特色,一方面并不排斥学习外来文化,另一方面则强调不忘本土文化的地位,这成为文化保守主义的最低纲领。

——摘编自俞丽君《关于五四新文化时期中西文化论战的思考》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,归纳晚清保守势力反对学习西方的理由及晚清时期学习西方的特点。

(2)根据材料三并结合所学知识,简要评价新文化运动对中国本土文化的影响。

(3)综合以上材料,谈谈你对近代中国思想论战的认识。

材料一 第二次世界大战后,美国实施欧洲复兴计划,以抵制共产主义的影响并巩固资本主义制度。冷战时期,美国继续进行大规模对外援助,联合盟友遏制苏联。1961年颁布《对外援助法案》,规范美国的对外援助,但存在与现实脱节且前后不一致的情况。美国没有跨部门的多边援助战略和政策指导,在实际决策中,各部门各自为政。2001年的"9·11"恐怖袭击事件发生后,国家安全问题成为影响美国对外援助的重要因素。美国将加强与国际组织合作列为外交和对外政策的重点,其主要动因是巩固和增强对联合国等关键机构的主导影响力。近年来,美国在经济发展、环保和卫生等领域设立多个垂直基金、不断推动美国在全球范围内制定规则,提高其在全球的领导力。美国的单边主义行径对以国际规则为基础的多边体系造成重大伤害。

——摘编自曾璐、孙蔚青、毛小菁《美国多边援助的做法、问题及借鉴》

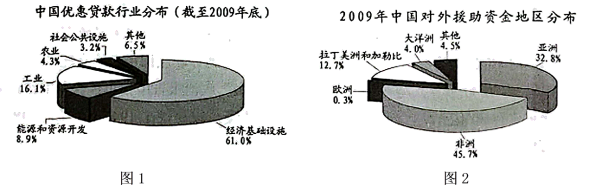

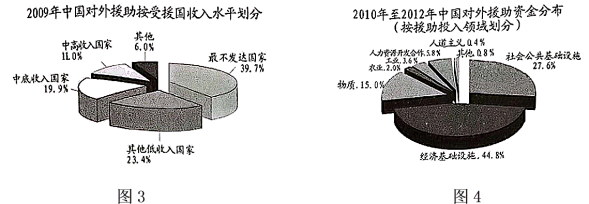

材料二 2009—2012中国对外援助情况示意图

——据《中国的对外援助(2014)》数据整理

(1)根据材料一并结合所学知识,指出二战结束以来美国对外援助的目的,并归纳美国对外援助存在的问题。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析2009—2012年中国对外援助的特点和作用。

材料 唐代制举,是皇帝亲诏临时设置的唯策取士的制度,用以选拔非常人才。它既是整个科举取士体制的一部分,又白成相对独立的系统。制举考试由皇帝亲临主考,试场设在殿廷,所以制举考试又有“殿试”和“延试”之称。唐代科举取士体制中有举和选之分,礼部常科中的进士、明经等属于举的性质,应试者大多是平民,及第仅取得身份;吏部铨选和科目选则属于选的性质:应试者往往足出身人、前资官等,中第后可任官。制举对应试者的身份没有特殊限定,登科者既获身份又能得官,唐代常科中的进士、明经等虽试时务策论,但不唯一,还要试帖经、杂文等,而吏部铨选则以考判和杂文为主。制举与策试直接联系在一起,只试时务策论,故唐朝常以“制策”或“策试”代指制举考试。

——摘编门俞钢《唐代制举的形成及其特点》

(1)根据材料并结合所学知识,归纳唐代制举的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,简述唐代制举的意义。

材料一从1953年开始,我国农业、手工业、资本主义工商业的社会主义改造陆续开展起来。到1956年年底,我国基本上完成了对生产资私有制的社会主义改造。全民所有制和劳动群众集体所有制等两种形式的社会主义公有制经济,已经在我国国民经济中居于绝对统治地位。与此同时,我国社会主义的经济体制、政治体制、教育科学文化体制等也相应地基本形成了,以人民民主原则和社会主义原则为特点的新中国第一部宪法也得以须布实施。中国共产党比较顺利和创造性地实现了对生产资料私有制的社会主义改造,避免了大的经济破坏和社会动荡。社会主义公有制的确立,使中国能够形成全国人民在根本利益一致基础上的有效团结,这为全国一盘棋、集中力量办大事,为现阶段实行各尽所能、接劳分配的分配方式并最终实现全体人民的共同富裕提供了基本条件和重要保证。

——摘编自高长武《论我国社会主义改造的必然性和历史意义》

材料二2020年11月12日,习近平总书记出席浦东开发开放30周年庆祝大会,并参观了“在国家战略的引领下一一浦东开发开放30周年主题展”。在这次庆祝大会上,习近平总书记表示,经过30年发展,浦东已经从过去以农业为主的区域,变成了一座功能集聚、要素齐全、设施先进的现代化新城。浦东开发开放30年取得的显著成就,为中国特色社会主义制度优势提供了最鲜活的现实证明,为改革开放和社会主义现代化建设提供了最生动的实践写照。不久,中共中央、国务院正式公布《关于支持浦东新区高水平改革开放、打造社会主义现代化建设引领区的意见》,赋予浦东新区改革开放新的重大任务。

——摘编自中国青年报社论《浦东开启新的引领之路》

(1)根据材料一,归纳我国社会主义改造的特点,并结合所学知识说明我国顺利完成社会主义改造的伟大意义。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析党和国家在上海浦东设置“社会主义现代化建设引领区”的背景。