材料 科学革命是文艺复兴的最后表现,这一时期出现的科学思想,深深影响到现代关于宇宙和自然、人类、理想社会甚至上帝观点的形成。1609年,意大利科学家伽利略用天文望远镜观测天空,首次获得亘古未知的全新的重要证据——月球表面的环形山脉、太阳黑子、围绕木星运行的四颗卫星金星的盈亏现象等,为解释哥白尼的日心说提供强有力的证据。伽利略提出了重要的惯性概念,把握了力是物理上的动因的观念,奠定了现代力学和实验物理学的基础。他重视运用数学方法对观察、实验结果进行定量计算和分析,开创了近代自然科学研究中经验和理性相结合、定性和定量相结合的传统,在科学方法发展史上产生深远影响。为了驳斥教会对哥白尼体系的责难,他提出了相对性原理,被爱因斯坦称为伽利略相对性原理,成为狭义相对论的先导。

——均摘编自《西方思想史》

(1)根据材料并结合所学知识,简析伽利略取得巨大科学成就的背景。

(2)根据材料并结合所学知识,归纳伽利略科学成就的历史意义。

材料 吐蕃王廷官制,原来专设大论(宰相)一人,统领内政外交,权力极大,往往难以控制。松赞干布深感改革的必要,于是在大论以外,增设宰相多人,其中有小论(副相)兵马都元帅宰相同平章事、副元帅同平章事,统领全队。此外,还有掌管民政的四个最高长官,都称为“宰相同平章事”,他们与大论共掌国政,一切重大国事都由宰相会议研究决定,报请赞普批准后执行。在宰相之下设置各类官员,分掌各种政务。其中有曩论(内相),掌管官员升迁调补等内政,相当于吏部尚书纰论(外相),相当于鸿胪寺卿,掌管外国使臣的接待等外政事务。“岸奔”(度支使),分掌财政。资悉波折逋(大会计官),掌管征收赋税。喻塞波掣逋(断事官长),又称“整事大相”,掌管刑政,相当于刑部尚书。此外还有掌管宣发诏令的给事中等官员,合称宰相僚属。在上述诸官中,大论最尊,总揽政务,事无大小,必须由他批准。上述的官职都由贵族担任,父死子代,世袭其职。这样国家政治、军事等各项政务由王廷统一管理,贵族就不能各行其是,加强了王廷权力。

——白寿彝《中国通史》

(1)根据材料,归纳吐蕃松赞干布官制改革的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,吐蕃松赞干布改革的原因和影响。

材料 由于中国人民坚持长期抗战,日本侵略者在中国深陷泥淖。1940年6月荷兰、法国的投降和英国的败退,极大地刺激了日本帝国主义的扩张野心。它企图乘机南进,夺英、法、荷等国在亚洲、太平洋地区的殖民地,叫嚣要在东亚和南洋实行日本式的“门罗主义”。日本在中国和亚洲的不断扩大侵略,加深了日本与美、英之间的矛盾。但由于英、法的惨败,使美越来越认为纳粹德国是美国最危险的头号敌人。如果参战,应“先欧后亚”。而且当时美国并没有做好打一场战争的准备,因此美国仍不急于解决日本问题,继续竭力避免每日冲突。同时中国正在坚排对日作战。

——摘编自卢文璞《世界现代史》

(1)根据材料,归纳日本加紧实行南进战略的历史背景。

(2)根据材料并结结合所学知识,指出自本加快南进造成的影响。

材料 唐朝建国以后,土地兼并便在逐步发展,失去土地而逃亡的农民增多。农民逃亡,政府往往责成邻保代纳租庸调。结果迫便更多的农民逃亡:租庸调制的维持已经十分困难。大历十四年(779年)五月,宰相杨炎建议实行两税法。到建中元年(2780年)正月,正式以敕诏公布。

两税法改变了租税徭役据丁口征收,租税徭役多落到贫苦的劳动群众头上的做法,它以财产的多少为计税依据,不仅拓宽了征税的广度,增加了财政收入,而且由于依照财产多少即按照纳税人负税能力大小征税,相对地使税收负担比较公平合理,在一定程度上减轻了广大贫苦人民的税收负担,同时简了税目和手续。这对于解放生产力,促进当时社会经济的恢复发展起到了积极作用。调动了劳动者的生产积极性,是一个历史的进步。它奠定了宋代以后两税法的基础,是中国赋税制度史上一件大事。

(1)根据材料并结合所学知识,分析两税法实行的背景。

(2)根据材料并结合所学知识,归纳两税法的积极作用,并指出两税法反映的中国古代赋役制度的发展趋势。

材料 第一次世界大战在人们心灵中留下了无法忘记的沉痛记忆。和平主义迅速蔓延并汇成一股强大的社会思潮。和平主义者相信自己的理想主义是抵消法西斯主义的一种特别有效的手段。整个(20世纪)30年代,英法两国始终处于经济危机与萧条的泥沼之中。十月革命的发生,使资本主义世界体系的一统天下开始被打破。英法决策者认为法西斯能够在本国阻止革命发生,在国际上成为遇制共产主义的屏障。

第二次世界大战前,英国官员的大多数充满失败主义情绪,他们认为没有力量同时对付德,意、日三个敌人;法国人也一直觉得,德国作为自己的宿敌,在人口与经济潜力上大大超过了自己。同时,英法并不希望英国的影响深入欧洲,在东方,英法又害怕日本的强硬而企图把美国顶到最前面去。但美国受国内孤立主义的影响,并不肯把责任都承揽过来。

——据张继平、胡德坤等编著《第二次世界大战史》整理

(1)根据材料并结合所学知识,归纳英法推行"绥靖政策"的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,分析英法“绥精政策"的后果。

材料 明成化年间,江西提学佥事李龄在为白鹿洞书院制定的学约中规定:院生可先读《小学》,再读《四书》《五经》和明代御制书、史、鉴等,至于用什么样的方法读和读书应达到什么样的效果,并没有硬性规定,只是强调“各随资质高下”。……与官学不同的是,书院更重视学生对儒家经籍中所包含哲理的内省与感悟,注重学生“应举业”和“尊德性”的统一。……正德年间,王阳明、湛若水等学者开始通过兴办书院来广泛地传播儒家的伦理道德观念,以图正人心而淳风俗。在王、湛等学术大师的带动下,面向平民传播日用伦常之学,成为明中后期书院教育中的普遍现象。

——摘编自邓洪波宗尧《明代书院教育及其对现代大学的启示》

(1)根据材料归纳明朝书院教育的特点。

(2)根据材料结合所学知识,分析明朝书院教育的意义。

材料一 第二次世界大战后,美国实施欧洲复兴计划,以抵制共产主义的影响并巩固资本主义制度。冷战时期,美国继续进行大规模对外援助,联合盟友遏制苏联。1961年颁布《对外援助法案》,规范美国的对外援助,但存在与现实脱节且前后不一致的情况。美国没有跨部门的多边援助战略和政策指导,在实际决策中,各部门各自为政。2001年的"9·11"恐怖袭击事件发生后,国家安全问题成为影响美国对外援助的重要因素。美国将加强与国际组织合作列为外交和对外政策的重点,其主要动因是巩固和增强对联合国等关键机构的主导影响力。近年来,美国在经济发展、环保和卫生等领域设立多个垂直基金、不断推动美国在全球范围内制定规则,提高其在全球的领导力。美国的单边主义行径对以国际规则为基础的多边体系造成重大伤害。

——摘编自曾璐、孙蔚青、毛小菁《美国多边援助的做法、问题及借鉴》

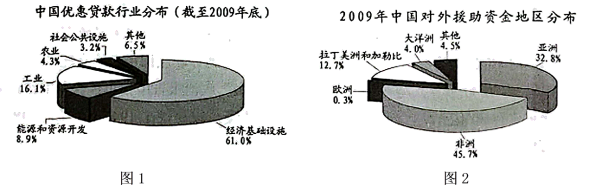

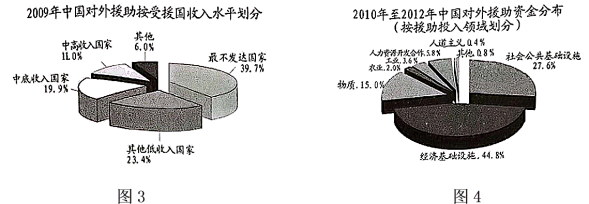

材料二 2009—2012中国对外援助情况示意图

——据《中国的对外援助(2014)》数据整理

(1)根据材料一并结合所学知识,指出二战结束以来美国对外援助的目的,并归纳美国对外援助存在的问题。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析2009—2012年中国对外援助的特点和作用。

材料 唐代制举,是皇帝亲诏临时设置的唯策取士的制度,用以选拔非常人才。它既是整个科举取士体制的一部分,又白成相对独立的系统。制举考试由皇帝亲临主考,试场设在殿廷,所以制举考试又有“殿试”和“延试”之称。唐代科举取士体制中有举和选之分,礼部常科中的进士、明经等属于举的性质,应试者大多是平民,及第仅取得身份;吏部铨选和科目选则属于选的性质:应试者往往足出身人、前资官等,中第后可任官。制举对应试者的身份没有特殊限定,登科者既获身份又能得官,唐代常科中的进士、明经等虽试时务策论,但不唯一,还要试帖经、杂文等,而吏部铨选则以考判和杂文为主。制举与策试直接联系在一起,只试时务策论,故唐朝常以“制策”或“策试”代指制举考试。

——摘编门俞钢《唐代制举的形成及其特点》

(1)根据材料并结合所学知识,归纳唐代制举的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,简述唐代制举的意义。

材料一 清乾隆时期,粮价不断上涨。江苏苏、松、常、镇四府,康熙年间米价每升七文,到乾隆时期每升涨至三十四、五文,京城、广东、安徽,江西、福建、湖北等地无不如此。这些地区米贵的原因有多种,但人口增长过快是主要原因。为应对粮食供应紧张的问题,清政府放松了对人口迁移的限制,允许人多地少的百姓到古北口、关外等地区垦荒;以行政力量进行地区间的粮食调剂,还积极鼓励粮商从中发挥作用;在禁止粮食外运的同时,鼓励粮食进口;限制非粮食作物的种植;禁止酿酒等耗粮现象; 倡导节俭精神,要求地方官员教导百姓“以节俭留其有余,以勤劳补其不足”。这些措施对缓解粮食紧张问题起到积极作用。

——摘编自王跃生《清代人口与粮食供应》

材料二 17 世纪前期,英国几乎每年都有粮食出口,很少从国外进口粮食。但自17世纪中叶,由于肉类价格昂贵 而粮食价格低廉,许多耕地转化为牧场。随着工业的发展和人口的大幅增加,以及工业化和城市化所带来的环境污染,导致土地生产能力下降,粮食产量减少,英国逐渐从粮食出口国转化为粮食进口国。自法国大革命后的 20多年对英战争,尤其是拿破仑的大陆封锁政策,使英国粮食进口变得更加困难,不得不更多的依靠本国生产粮食,粮食价格随之上涨,甚至增加到以前的5倍。因粮食价格上涨过快,引发了一系列的社会问题。

——摘编 自任艳《工业化进程中英国农业的兴衰及其启示》等

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳清政府应对粮食问题所采取措施的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,分别阐述导致中英国两国粮食问题的原因。

材料一 辅佐国君以行治国之事者,在春秋时期多被称为“相”。终春秋之世,列国担任治图重任的“相”,皆属卿族。这些卿或随国君外出参加各种礼仪,或主持国政以决国家军政大事,实为卿权势力强大的一种表现。战国时期的“相”往往只有职官的意义,不是传统的贵族身份的标识。因为在国君的周围不需要存在能够使其“易位”的人物,而需要俯首听命的大臣。士阶层登上政治舞台为这一新格局的出现准备了条件。布衣卿相之局的噶矢在春秋战国之际的社会结构大变动中即已鸣响。

——摘编自晁福林《论战国相权》

材料二 唐初,“因隋制,以三省之长中书令、侍中、尚书令共议国政,此宰相职也”。“自太宗时杜淹以吏部尚书参议朝政,魏征以秘书监参预朝政,其后或曰参议得失、参知政事之类,其名非一、皆宰相职也。”起草文书诏令,原属中书省的职责,唐玄宗时则正式设置输林学士院,“专掌内命,凡拜免垂相,号令征伐”,皆出其手,“其后逸用益重,而礼遇益亲”,“又以为天子私人,元充其职者无定员”。在代宗永泰年间,又于内朝设立枢密院,以宦官充任枢密使,“其职掌惟承表奏于内中进呈,若人主有所处分,则宣付中书门下施行而已”,如此,则原来共同执掌军国政令、佐天子而统大政的中书、门下省,都降低为只能照章办事的执行机构。

——摘编自魏俊超《试论中国封建社会相职的演变》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括春秋战国时期相权演变的特点。(2)根据材料二、指出唐代君主削弱相权的主要措施,并结合所学知识分析上述措施的影响。