材料一 新疆地区的开发始终是清政府的重要日程。清政府在新新疆设官驻兵,建立军府体制,以伊犁将军总辖军政事务。为尽快改变北疆耕垦乏人的状况,清政府组织周边省份农业人口向北疆迁,对应募者实行官费资送,发给口食、铁锅等生活用品,并代雇车辆。为了确定屯址和安户规模,先后派出多人查勘新疆多地,再按地土广狭,水泽大小酌定开垦规模。乾隆二十年,清政府修复了巴里坤南山水利,为保证“乘时修理”,又从内地调去工匠物料,责成新疆官员筹办铁厂。清中期,北疆铁厂生产的农具于保证本地之外兼供南疆部分地区。

——摘编自华立《清政府与新疆农业开发——兼谈国家政权在边疆开发中的地位和作用》

材料二 新中国成立初期,针对少数民族地区的特殊情形,毛泽东就提出“从政治上、经济上、文化上诚心诚意地帮助他们”。1952年,党中央要求各级政府应当“帮助各民族自治区自治机关有计划地培养当地的民族干部”,并发动青年共产党员前往边疆和少数民族地区参加社会主义建设。从1951年到1962年,党中央陆续通过了一系列针对民族贸易地区和企业的照顾性政策,还派出了多支医疗卫生工作队,到少数民族地区免费治病,赠送医疗器械和药品。新中国成立初期的教育工作会议上,中央政府作出了关于民族教育的方针、任务、内容、经费、语言等基本问题的原则性规定,以保障少数民族地区的教育发展。

——摘编自沙吾列·依玛哈孜《建国以来中国共产党支援边政策与实践研究》

(1)根据材料一、概括清政府新疆开发的措施及其效果。(2)根据材料二并结合所学知识,分析新中国成立后新疆开发的变化及其原因。

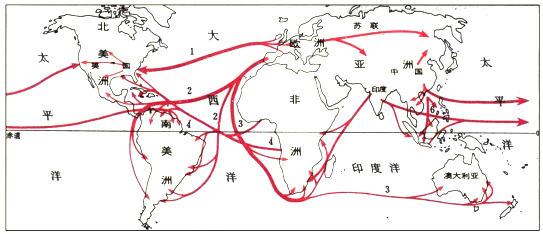

仔细观察地图中1、2、3、4序号代表的人口迁移路线,概括指出16世纪到20世纪序号路线人口的主要迁移方向,结合所学分析导致这种人口迁移的原因。

材料一 1917年2月,德国施行潜水艇封锁政策,引起国际愤慨。美国先与德国断交,继而邀请中国与之一致行动。德国的潜水艇封锁政策,不断击沉击伤各国船只,其中法国船上所载赴法华工遇难者多至543人,中国政府响应美国,先于2月对德发出严重抗议,继而于3月14日宣布与德绝交。1917年8月14日,北洋政府对德奥宣战。

——摘编自张华腾《从中立到参战:第一次世界大战中的中国政府》

材料二 中国政府对德断交之前,日本加紧活动,要求英法俄意诸国“承认其非法取得之山东及领有太平洋上的殖民地,以为允许中国对德绝交之交还条件”。英国当即允诺,驻日大使葛林于1917年2月26日照会日本外务大臣本野一郎:阁下对本使言,谓帝国政府愿得一保证,将来在媾和会议时,英国帝国政府援助日本要求割让德国在山东及在赤道以北各岛屿之领土权利,本使奉英王陛下外交大臣之训令,将下列英国帝国政府之意旨通告阁下,至为荣幸。

——据王芸生主编《六十年来中国与日本》整理

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国参加一战的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,指出日本参加一战的真正目的。

材料:戴高乐主义形成于第二次世界大战后期至法兰西第五共和国初期这段时间里,是法国处理战后国际关系问题时的基本精神和基本原则。根本立足点是实现欧洲联合,即努力使欧洲成为欧洲人的欧洲。具体表现为四个方面的内容:坚持发展法国独立的核力量,努力摆脱美国的核保护伞,为独立自主政策提供可靠的实力保障;退出北约军事一体化组织,积极发展独立的军事防卫体系,争取在国际事务中保持独立的发言权;积极发展“法德联盟”,以此为基础巩固和加强欧洲经济共同体,坚决抵制英国加入欧共体,从而防止美国利用英国控制欧洲。这项政策在戴高乐之后的第五共和国历史中一直被延续发展着,说明它的产生和发展有深刻的历史背景和社会基础。

——摘编自吴于廑等主编《世界史》

(1)根据材料并结合所学知识,概括戴高乐主义形成的背景。(2)根据材料并结合所学知识,简要评价战后法国的戴高乐主义。

材料 辛亥革命后,根据《清室优待条例》,退位的溥仪依然居住在保和殿以北的“后庭”。1924年10月,冯玉祥发动北京政变,旋即驱逐溥仪出宫。11月20日,清室善后委员会成立,负责点查清宫物品等工作。委员长李石曾早年赴法留学时,见到法皇的狼宫在大革命后改称罗浮博物院。1925年9月29日,善后委员会决定以溥仪居住的清宫内廷为院址,尽快成立故宫博物院,杜绝清室的复辟妄想,保护国宝的安全。

故宫博物院建院时就制定了“临时组织大纲”及“董事会章程”,“理事会章程”直接借鉴西方博物馆的管理经验。1925年10月10日,故宫博物院举行开幕典礼,并向民众开放,博物院理事王正廷发言道:“敝人发生两种感想:一即真正收回民权,二即双十节之特殊纪念。”中华人民共和国成立后,故宫博物院作为世界五大博物馆之一,其收藏在世界名列前茅。故宫博物院以更加开放的姿态走向世界,确立了其在国际博物馆领域中的突出地位。

——摘编自章宏伟《从皇宫到博物院——故宫博物院的前世今生》等

(1)根据材料并结合所学知识,概括故宫博物院成立的背景。(2)根据材料并结合所学知识,说明故宫博物院成立的意义。

材料一 中国古代史官建置甚早,据《周礼八礼记》等书所记,三代所置火官名称甚多,史官职责亦各有异。春秋时期,各诸侯国均有自己的史官撰写各国国史。“君举必书”的优良传统在春秋时期逐渐形成。汉代除太史令外,还置女史记录皇帝起居。魏晋南北朝时期,中国古代史学呈现多途发展的趋势,而皇朝正史撰述最为兴盛。唐代正式设立史馆,史官制度趋于完备。史馆以宰相为监修,修换本朝史和前朝史。设史馆官修前朝史书的制度从唐代一直延续至济。五代至济、史官、史馆制度多因唐制而有损益,并名称虽然因代而异,但职掌略同。

——摘纳自瞿林东《中国史学之连续性发展的特点及并深远的历史意义》

材料二 中国传统史学在近代以来日益陷入困顿。梁启超把对旧史学的批判矛头直指帝王集权及其专制思想。他在《斯史学》中狂烈批判旧史学“知有朝廷而不知有国家”“知有个人而不知有群体”,疾呼“史界革命不起,则吾国逆不可救”。总体而言,在中国史学近代化转型初期,传统史学理念不是遭到否定便是放淡忘。20世纪30年代中期、在“学术中国化”的讨论中,传统史学与近代史学的关系渐受关注。有学者认为传统史学的某些原则仍具有相当的生命力。翦伯赞提出应“把被否定的诸要素中的积极的东西保存者并发展它,当作断的东西之发展的契机”。

——摘编自胡逢祥《中国史学传统及其近代转型之路》

(1)根据材料一、概括中国古代史学发展的特点。(2)根据材料二并结合所学知识,分析中国史学近代转型的背景和影响。

儒法国家的构建

材料一:秦国在统一中国之后,仍然选择法家的治理手段,对它囊括天下的组织能力的有效性以及它在全民战争时期发展出来的一套严酷的统治手段过于自信,其他社会力量于是就失去了对帝国政府权力的制衡能力。结果,秦帝国从未建立起一套能够成为至少是国家与社会精英群体合作基础的统治性意识形态。

——赵鼎新《东周战争与儒法国家的诞生》

“是故天下有事,无不自为刑名声号矣。 刑名已立,声号已建,则无所逃迹匿正矣。” “所谓无为者,不先物为也;所谓无不为者,因物之所为也。所谓无治者,不易自然也;所谓无不治者,因物之相然也。”

——资海琼《汉初黄老政治思想研究》

汉承百王之弊,高祖拨乱反正,文、景务在养民,至于稽古礼文之事犹多阙焉。孝武初立,卓然罢黜百家,表章六经。

——班固《汉书·武帝纪》

材料二:儒法国家,实际指的是在西汉时期逐渐形成的一种以帝国儒学思想作为官方统治意识形态和合法性基础,同时运用法家手段对国家进行实质性管理的国家模式。

帝国崩溃的根源在哪里?中国的儒法国家历史模式是如何形成的?为什么这一模式能够在两千多年的帝国历史中始终居于主导地位?它如何塑造了中国历史的基本形态和发展方向的?

无论是魏晋南北朝时期的民族动乱,亦或是佛教、伊斯兰教的冲击,不可避免的形成了本土化或汉化的结局。同时,这一种较为保守的社会风气,即使是宋元明以来的商品经济迅速发展,仍然无法使得中国跨越出儒法秩序的枷锁。

材料三:韧性在汉语词典中意思是物体柔软坚实、不易折断破裂的性质,也指顽强持久的精神,坚忍不拔的意志。同时,韧性也代表着一种经久不变、保守固定的性格。

(1)结合材料一,分别概括秦朝、汉初、汉武帝时期的治国价值观念;(2)根据以上材料及所学知识,评述古代中国儒法政治体系的韧性。

材料 1978年,四川广汉县向阳公社成立了工商联合公司,实行工效结合、奖惩挂钩的目标责任制,实际上取代了公社的经济职能。1980年6月18日,向阳摘下人民公社的牌子,将原公社一分为三:乡党委、乡政府、农工商总公司。1982年通过的《中华人民共和国宪法》确定:乡、民族乡和镇是我国最基层的行政区域,乡镇长由乡镇人民代表大会选举产生,使撒社并乡有了合法地位。根据1983年10月中共中央、国务院《关于实行政社分开建立乡政府的通知》要求,1984年年底,中国撤社建乡工作基本完成,向乡政村治体制迈出了关键的一步。

——摘编自李正华《新时期中国乡村基层建制的变化及其特点》

(1)根据材料,概括20世纪80年代中国农村基层体制改革的特点。(2)根据材料并结合所学知识,分析20世纪80年代中国农村基层体制改革的意义。

材料 吏治改革是北魏孝文帝改革的重要内容。魏初,鲜卑贵族擅权,排斥汉人世族,官吏多为武人,无俸禄,按期迁升,以致“竞为聚敛,不思利民”。孝文帝亲政后,按百官职务大小颁行俸禄,并严格纠察贪贿行为。孝文帝还设中正,荐举博文通经之才,立门阀制度,鲜卑与汉族士人皆依凭门第进行考核后入仕为官。此外,他按“劝课农桑、流民归附、开建学校”等标准评定官吏政绩优劣,行“三年考绩,即行黜陟”的新规,还亲自参与五品以上官员的政绩评定。一时间,官员“求赂殆绝,忧济公私”,国家吏治焕然。

——据《魏书》等

(1)根据材料并结合所学知识,概括孝文帝吏治改革的主要特点。(2)根据材料并结合所学知识,简析孝文帝推行吏治改革的意义。

材料一 1721年,英国近代责任内阁在才华出众的辉格党领袖罗伯特·沃波尔领导下正式形成。1742年,首相罗伯特·沃波尔因失去下院多数议员的信任,被迫率领内阁全体辞职。此后,一种不成文的制度——“内阁失去下院多数信任必须辞职”的条例——出现。到1784年,小威廉·皮特通过改革抑制了当时英王乔治三世的专权倾向,他的改革得到了新议会的大力支持,皮特解散了下院重新选举议会,此后皮特主持内阁17年。由此,责任内阁制形成,内阁开始总揽国家行政权力,对议会负责。18世纪末到19世纪初,英国的责任内阁制得到进一步强化。

——摘编自魏茂莉《探析英国的内阁制》

材料二 20世纪初期,清廷试图加强专制主义中央集权,因而有“今日急务,莫要于先立内阁,统一中央行政机关”,以及“各督抚请先立责任内阁之说”。1911年5月,清政府裁撤军机处,筹设责任内阁,并由奕助担任内阁总理大臣。但由于内阁成员共计13人,而满族成员高达9人,其中皇族更是独占7人,被时人讥为“皇族内阁”。“皇族内阁”不仅由皇族奕助担任总理大臣并对君主负责,甚至在国务大臣的人员构成中,皇族也位居多数并占有重要席位。

——摘编自熊元彬《历史的再审视;清末“皇族内阁”研究》

某学者认为,社会环境的不同是英国和晚清内阁制不同的主要原因。概括英国和晚清内阁制的不同,并评述该学者的观点。(要求:赞成该观点或另提出一个主要原因均可,并阐述理由。)