中华民族共同体意识是国家统一之基、民族团结之本、精神力量之魂。责任“共担”、未来“共建”、幸福“共享”呈现了中华民族共同体意识的核心内容;“多元一体”是中华民族共同体意识的本质要义;凝聚民族复兴的精神伟力是中华民族共同体意识的价值定位。中华民族共同体意识代表着中华民族伟大复兴的整体利益,体现着各民族繁荣发展的根本诉求。

——摘编自蒋永发、任敏《中华民族共同体意识:何谓与何为》

依据材料信息,结合所学知识,拟定一个论题,阐述你对“中华民族共同体”的认识。(观点明确,史论结合,表述清晰,论证有力)

材料一 16世纪到17世纪上半叶,白银以史无前例的数量流入欧洲,金钱的强大作用支撑起了一个虚拟的共同体。这个共同体的交易手段是贵金属,共同纽带是信贷与信托,欧洲建立了海外商业帝国,从白银流动中汲取了能量,他们的资源更加充沛,竞争心更加活跃,金钱成了基督教世界的腐蚀剂。随着贵金属的大量涌入,人们对信贷的态度有所放宽,西欧和中欧部分地区金融的复杂程度不断加深,更重要的是,商业的交易成本下降了,运输变得更容易,借款变得更简单,但通货膨胀成了一个无法逃避的现实。

——摘编自马克·格里格拉斯等著《企鹅欧洲史1517—1949》

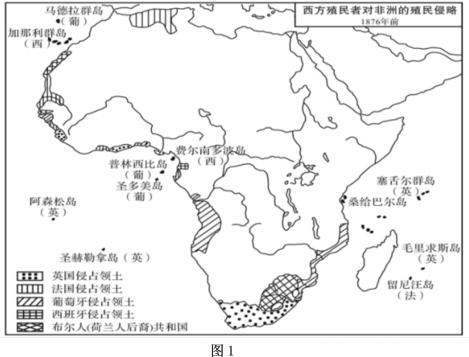

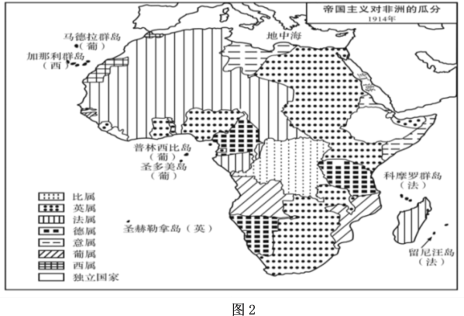

材料二

——据张芝联等《世界历史地图集》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出白银大量流入后欧洲社会发生的变化。

(2)提取材料二中有关非洲政治形势变化的主要信息,并结合所学知识予以简要说明。(要求:提取有效信息,逻辑清晰,表达成文)

材料一 古代中国始终将政治安全放于首位,倡导忠君爱国理念,维护政权稳定。古人认为“治国之道,必先富民,民富则易治也,民贫则难治也”,历代都十分重视对农业经济的维护。同时将“富国强兵”作为政治安全的保障,注重提升军事实力。统治者一再强调居安思危,要“安不忘危,治不忘乱,虽知今日无事,亦须思其终始”。汉唐时期的和亲政策,保证了与匈奴、吐蕃等民族的和平交往,明代郑和下西洋为中国周边环境和平起到巨大作用。受“大一统”思想的影响,古代中国与周边国家也逐渐形成了比较稳定的东方封贡体制和宗藩观念。

——摘编自赵明畅《总体国家安全观与中国古代国家安全思想》等

材料二 鸦片战争后,晚清国家已岌岌可危,文祥等人认为影响国家安危的原因在于中国“在内无深知洋务之大臣,在外无究心抚驭之疆吏”,主张“驭外之端”为保证国家安全的第一要务。甲午战争之败与庚子事变,虽然逼出了清末新政,但清朝主要政体并无改变。皇权无法彻底放弃专制而建立近现代国家安全体系,传统的“国家安全”已摇摇欲坠。1912年初,清帝国“安全体系”彻底崩溃。

——摘编自张永攀《从先秦“王畿”到近代民族国家》

材料三 国家安全是国家生存和发展的基础,指的是国家利益、特别是重大国家利益免受威胁或危害的状态。随着时代的变迁,国家安全的内涵不断丰富,其构成也随之拓展。传统的国家安全除不言而喻的政治安全外,主要是指军事安全。随着冷战的结束,经济安全地位上升,因而有人把国家安全表迷为政治安全、军事安全和经济安全的有机结合,称之为综合安全。此外,还有科技安全、文化安全、生态安全、社会安全等。

——摘编自马维野《国家安全·国家利益·新国家安全观》

(1)根据材料一,概括中国古代国家安全思想的特征,并分析其产生原因。(2)根据材料二并结合所学知识,指出近代中国国家安全观的主要变化。

(3)根据材料三并结合所学知识,列举新中国成立初期党和政府为维护国家安全所作出的努力,并简要阐述其意义。

材料 近代国际法,始于《威斯特伐利亚和约》的签订,止于1914年第一次世界大战的爆发。1648年威斯特伐利亚和会揭开了近代国际法的序幕。近代国际法主要适用于欧洲国家之间的关系。国际法长期是以“欧洲中心主义”为主导思想的。广大的殖民地、附属国被视为所谓“非文明或半文明国家”,被排斥于国际法的适用范围之外。到19世纪,近代国际法有了长足的发展,国际条约大量增多,且以通商、航海、领事、引渡、货币、邮电、交通、渔业和版权等事项为其主要内容。瑞士人杜南特最先倡导了战争的人道主义化运动。1864年,12个国家签署了《改善陆军伤员境遇公约》(又称《日内瓦公约》)。此外,19世纪末20世纪初的两次海牙和会对战争法的规范化和改进,都做出了重要的努力。到19世纪,国际仲裁的实践突飞猛进,国际仲裁制度也取得了长足的进步。19世纪下半叶以来,特别是在交通、通信、经济、卫生、科技等一定的专门行政事务领域内。

根据条约而设立的一种国际机构,称为国际行政联盟。

——杨泽伟《国际法发展的历史分期》

(1)根据材料,概括近代国际法发展的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,分析近代国际法的影响。

材料 文艺复兴时期的人文主义作为对其所向往的人性的追求,摒弃了宗教教条,将价值取向由“神”转向“人”,但它缺乏“科学”的基础,仍然无法摆脱“神”的羁绊。18世纪的启蒙运动,以对科学知识的张扬,对思想自由和个性解放的鼓吹,在日后转化为一场旨在充分肯定人的根本价值、强调人的尊严的思想运动。

——以上材料摘编自马龙闪《近现代科技与思想文化》

根据材料,指出文艺复兴和启蒙运动时期人文主义的差异。结合所学知识,分析产生差异的原因。

材料一 在古代边疆的开发与治理中,移民起着相当重要的作用。鉴于匈奴时常侵扰西北边郡,汉文帝采纳了晁错的建议——募民实边,通过优厚条件吸引民众充实西北边疆。汉武帝元朔二年(前127),“募民徙朔方十万口”。元鼎六年(前111),又在河西走廊设张掖郡、酒泉郡,置田官,“斥塞卒六十万人戍田之”,军屯戍边由此成为安置移民的一种主要方法。此外,政府还采取了迁徙罪犯及家属戍边,迁降卒于边郡等措施。这些政策既开发了边疆又保卫了边疆。

——摘编自翟麦玲《两汉西北边疆移民政策比较研究》

材料二 元朝的疆域是前代所无法比拟的,元朝的疆域从今天的地理情况来看,横向上大致是东部沿海到今天新疆地区,纵向上从南部的沿海地区到北部的鄂霍次海都在元朝中央政府的直接管辖之中。在广阔的边疆地区,分布着众多的边疆民族,为了巩固边防,元朝在边疆治理方面采取了许多行之有效的政策。在地方上,元朝则设置行中书省,简称行省,岭北、辽阳、云南、湖广、甘肃等行省位于边疆地区,具体负责边疆管理事务。为迅速传递诏命和情报,元朝还建立了从首都行政中枢到遥远边疆地区的驿站制度,实现了对边疆地区广泛而直接的管理。元朝不仅实现了对吐蕃广阔地区的管理,而且根据吐蕃宗教盛行的特点,在中央设置了管理吐蕃事务的机构——帝师和宣政院。在西南边疆设置了宣慰司都元帅府等机构进行管理,并大量任用当地土官,因俗而治,史称“土司制度”。

——摘编自马大正《中国古代的边疆政策与边疆治理》

(1)根据材料一,指出西汉向西北边疆移民的方式,并结合所学知识分析西汉西北边疆移民政策的作用。

(2)根据材料二并结合所学,概括元朝边疆管理的措施,指出其中蕴含的政治智慧。

材料一 前奏

1854年严复出生在福州一户普通人家

1866年因家贫无力走读书科举之路,13岁进入福州马尾船厂附设的福州船政学堂学习,毕业后被派往英国学习海军

1879年25岁归国教书,后在天津北洋水师学堂任职近20年

1895年本年度始陆续发表了《论世变之亟》《救亡决论》等文章,批判现存体制,疾呼改革

材料二 书成

| 赫胥黎《进化论与伦理学》分为进化论与伦理学两个部 分。 进化论强调生物是不断进化的,原因在于“物竞天择”。 伦理是书的重点,强调伦理道德在进化工程中的作用。赞同进化论原理同样适用于人类社会,但认为人类是有智慧、讲伦理的生物,人类文明中生存下来的人们都是“伦理上”最优秀的人。 | 严复《天演论》 1898 年,严复以“信达雅”为原则将赫胥黎的著作翻译到中国。 “信”是精确, “达”就是能将意思传递到读者身上, “雅”就是追求语言的典雅。 严复在翻译时,只取原书的前半部分“进化论”,删除了后半部分“伦理学”。不仅如此,严复的翻译不是直译,而是意译,用文言文大致勾勒了赫胥黎的思想,有时是为了表达清楚原著的思想,干脆发挥自己的想法,在文中加入了不少原文中没有语句, 并且做了评论。 翻译完成后,定书名为《天演论》。 |

材料三 后续

《天演论》出版后, “物竞天择”“适者生存”“进化”“淘汰”等名词很快成了报纸文章的热语,风行全国。谭嗣同在看到有关进化论的文章后,向人推荐“好极、好极”;梁启超读完译稿后将进化论消化吸收,作为自己的理论依据;自视甚高的康有为看到手稿,也不得不承认: “眼中未见此等人。”革命党人也承认: “自严氏之书出,而物竞天择之理,厘然当于人心,中国民气为之一变。” 《天演论》还进入普通百姓家庭,甚至做了一些学堂的教科书。据说光绪皇帝读后专门在紫禁城召见了严复。

--以上材料据张程《民国说明书》、黄克武《反思现代》整理

根据材料,围绕对《天演论》评述,以“《天演论》与求‘达’”为题,写一则历史短文。(要求:(要求:观点正确,史论结合,逻辑清晰,表述成文。)

材料一 1901年,虽经李鸿章讨价还价,清王朝仍被迫接受西方外交使团的礼仪要求,将外国使臣觐见清帝的礼仪说帖,作为《辛丑条约》的附件十九。其中规定:外国使臣递交国书时,清帝须派高于王公规格的轿子往来使馆迎送,同时派军队保护;清帝款宴各国使臣应在皇宫大殿内举行,并躬亲入座。

——摘编自王开玺《隔膜、冲突与趋同——清代外交礼仪之争透析》

材料二 1949年3月,中共七届二中全会决议指出:“我们是愿意按照平等原则同一切国家建立外交关系的,但是从来敌视中国人民的帝国主义,决不能很快地就以平等的态度对待我们。”新中国成立后,不承认旧中国政府与帝国主义国家政府签订的一切不平等条约和协定,废除帝国主义势力在中国享有的一切特权;清理外国在华资本及其他财产;采取适当方针处理外国在华宣传机关、文教事业和宗教事业。同时,按照《共同纲领》的“先谈判后建交”原则,即在对方明确表示承认一个中国即中华人民共和国,并同国民党集团断绝“外交”关系,承诺支持恢复中华人民共和国在联合国合法席位的前提下,同愿与新中国建交的欧洲资本主义国家进行实际的建交磋商。

——摘编自沙健孙《1949~1956:中华人民共和国政府处理与西方发达国家关系的政策和策略》

材料三 党的十九大以来,习近平总书记多次指出“当今世界正经历百年未有之大变局”。中国将坚定以维护核心利益为使命,坚决反对一切形式的霸权主义和强权政治,坚决捍卫国家主权、安全、发展利益。同时积极发展伙伴关系,促进大国协调和良性互动,同各国友好合作,推动构建新型国际关系,使中国的朋友圈越来越广,新朋友越来越多,老朋友越来越铁。中国积极推动构建人类命运共同体,为解决人类面临的共同挑战贡献更多、更好的中国智慧、中国方案,充分发挥了作为负责任大国的作用,为世界和平与发展作出了新的重大贡献。

——摘编自高杨《书写新时代中国特色大国外交新篇章》

(1)材料一反映了中国怎样的外交地位?(2)根据材料二、指出新中国初期的外交政策,并简析其重大意义。

(3)根据材料三并结合所学知识,谈谈对新时代中国特色大国外交的认识。

材料一 可可原产于南美洲,与茶、咖啡并称为世界三大饮料作物。1502年哥伦布美洲探险时带回了可可豆。1525年,西班牙人开始在中美洲加勒比海地区种植可可,此后逐渐在海地等西印度群岛推广。1528年,西班牙殖民者将巧克力饮料及制作手艺带回欧洲。16世纪30年代,可可种植跨洋传入西非的比奥科岛,并逐渐拓展到非洲大陆。1560年起,可可栽培先后传入印度尼西亚和菲律宾。20世纪上半叶,欧洲多国继续推进可可的栽培,在大洋洲的新赫布里底群岛、新几内亚和萨摩亚建立新的可可种植园。

——摘编自张箭《可可的起源、发展与传播初探》

材料二 自19世纪后半期起,美国就开始在各州投资兴建专门的农业试验站,到了19世纪末期,美国从联邦中央政府到最基本的县一级政府都成立了农业科研机构。此外,还有许多其他私营农业技术研究团体或机构。各级部门经常举行各种学术会议,讨论方法、交流经验、推广成果,将新的科研技术尽快转化为实际生产力。在第二次科技革命的推动下,美国农业科技研发和推广的脚步进一步加快,到1910年,美国已陆续研发出各种较为先进和复杂的农业机械,向农业基本机械化时期迈进。

——摘编自刘鹏《浅析19世纪美国农业科技研发体系的构建与影响》

(1)根据材料一,描述可可传播的洲际路线。结合所学,评述新航路开辟后物种交流的影响。

(2)根据材料二,结合所学,指出美国农业机械使用的特点,概述19世纪后半期美国现代农业发展的原因。

古代粮食供求关系

朝代 | 秦汉 | 隋唐 | 宋辽金元 | 明 | 清(1840 前) |

| 全国耕地面积 (亿市亩) | 5.72 | 6.42 | 7.2 | 10.7 | 14 |

粮食作物播种面积所占比重(%) | 94 | 90 | 90 | 85 | 85 |

| 总产量 (亿市斤) | 591.4 | 889.82 | 1749.45 | 2385.88 | 3122.32 |

社会粮食总需求量(亿市斤) | 464 | 696 | 1113.6 | 1718.5 | 3275 |

| 全国人口 (万人) | 6000 | 9000 | 12000 | 20000 | 40000 |

| 人均粮食占有量 (市斤) | 985.75 | 988.7 | 1457.87 | 1192.94 | 780 |

——根据吴宾、党晓红《论中国古代粮食安全问题及其影响因素》整理

任选一个时期,指出其粮食供求关系的特点,并结合所学知识分析呈现此特点的原因。