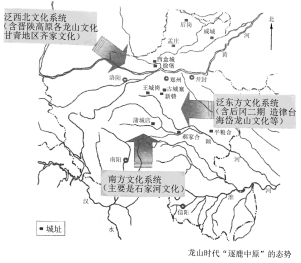

材料一 “逐鹿中原”说的是距今两千年前秦汉之际的事,后来成为争夺天下的代名词。但以中原为中心的历史趋势,至少可以上溯至距今5000年以前。“逐鹿”行动至少在距今4400年以后约五百年的时间里,已进入白热化阶段(如图)。

——据许宏《何以中国》整理

材料二 明清时期,“江南”作为当时人们观念中的经济重心、财富重心,反复出现在该时期人们的谈论、书信、文集甚至奏折等文字中。这个作为明清财富中心的“江南”,当时也存在狭义和广义两种定义;狭义之江南,实际上是指“五府”,即苏州府、松江府、常州府、嘉兴府和湖州府,基本上都在太湖周边;广义上的江南还包括杭州府、镇江府、应天府(也就是江宁府)和直隶的太仓州。这时的“五府”或“八府一州”,成为明清时期人们公认的财富中心,有明清王朝经济“江南腹心”之称。

——据黄纯艳、包诗卿主编《江南史十八讲》整理

(1)结合材料一和所学知识,分析中原长期成为“逐鹿”之地的原因。(2)结合材料二和所学知识,概述江南地区经济发展产生的影响。

(3)中原与江南的交流共同促进了国家的发展。结合中国古代史的史实加以说明。

材料一 隋文帝用武力推翻了南朝最后一个王朝陈朝,致使南方贵族和士族官僚集团受到严重打击。隋朝鉴于历史教训,力图通过科举制度的确立,广开渠道吸收南北中小地主士人加入统治集团,借此削减士族集团在政治上的垄断局面,以扩大招选贤才的门路。唐代政权是在隋末农民起义的大风暴中建立起来的,唐朝统治者李渊、李世民在阶级斗争实践中亲身感到了社会上各种人才的作用。此外,统治阶级为了缓和阶级矛盾,稳固社会秩序,夯实统治基础,需要广纳社会各阶层的人才。人们不难看到,唐代有名的中央和地方官吏,很多都是科举出身的。虽然不能说“野无遗贤”,但基本上达到了他们“人尽其才”的愿望。应该说,隋唐利用科举制以加强统治力量的这套方案,在当时起到了很大的作用,对后代也产生了深远的影响。

——摘编自于北山《隋、唐、五代科举制度简述》

材料二 唐代的科举分为常科和制科两类。常科考试的科目、内容与隋朝相比有了明显的增加,有秀才、明经、进士、明法等科,考试内容与当时学校课程设置大体一致,主要是《诗》《书》《易》《三礼》及时务、诗赋等,根据考生报考科目的不同又有不同的规定;制科没有任何资格上的限制,应试制科的人可以是常科及第者,也可以是低级官吏,甚至是平民百姓。在唐代科举中,应试者通过考试,取得进士及第或明经及第的出身,仅是得到了做官的资格,尚不能正式入仕,只有再通过吏部的“释褐试”或曰“关试”,合格者才能得官。

——摘编自杨青新《隋唐科举制考论》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析隋唐时期推行科举制度的条件。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析唐代科举制度的发展趋势。

材料 我国古代的家训起源甚早,如《尚书》中记载周公对其侄子成王的告诫之辞。孔子看见经过庭院的儿子孔鲤,问他“学诗乎”“学礼乎”,并告诫他“不学诗无以言”“不学礼无以立”。三国时期政治家诸葛亮晚年的《诫子书》倡导“夫君子之行,静以修身,俭以养德。非澹泊无以明志,非宁静无以致远”。北齐的颜之推作《颜氏家训》20篇,其训诫以家庭整体为对象,分修身、治家、处世、为学4个部分。家训文本在南北朝和隋唐时期并不多,至北宋开始大量增加。家规在唐宋时代已经多见,如唐代韩愈说“能守家规”。宋人很重视家规,强调“为子孙者尤当善守家规,翼翼以诚身,兢兢以保业,进修不已”。明清时代,在统治阶级的倡导和推广下,家训家规的普及达到了新的阶段。

古代家训家规的主要内容是强调尊祖宗、孝父母、和兄弟、严夫妇、训子弟、睦宗族、厚邻里、勉读书、崇勤俭、尚廉洁;以家庭伦理为主体,以勤俭持家为根本,重视齐家善邻和修身成德。

——摘编自陈来《从传统家训家规中汲取优良家风滋养》

(1)根据材料,概括中国古代家训家规的特点。(2)根据材料并结合所学知识,简析中国古代家训家规的作用。

材料一 东汉末年的黄巾起义中,曹操起于兖州,后屯兵积谷,招贤纳士,迎汉献帝, “挟天子以令诸侯”。到建安十二年(207年),曹操在北方基本完成统一大业。东汉末年,南方战乱相对较少,人口数量和经济地位与北方相比有所上升。孙权继父兄基业,聚集忠良豪杰,进据江东,知人善用,力求向外发展。曹操统一北方后,南下荆州,却被孙刘联军打败于赤壁。由于损失惨重,曹操一时难以再聚集重兵进行决战,只好任由南方处于独立状态。在此情况下,刘备借机向益州发展,并与孙权结盟共同对付曹操,三国鼎立局面得以形成。

——摘编自王恩涌、曹诗图《魏、蜀、吴三国时代的政治地理战略分析》

材料二 北魏前期,南北之间的战争最初属于边境冲突。至北魏孝文帝迁都改制,统治重心移至中原,北魏政权也向中原式王朝迈进,北魏在与南朝通使中注重文物典制的输入,南北朝的冲突向统一战争转变。北魏分裂后,步入后三国时代。东魏为全力与西魏争胜,积极促成与萧梁聘使相通,并争取使后者断绝与西魏的交往。而在东魏与萧梁的频繁往来中,双方均自居正统并交锋激烈。南北朝后期三国鼎立时,北方关中、关东和江南三大地域出现了向心力与文化认同。

——摘编自姚宏杰《南北朝时期南北政治关系研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出三国鼎立局面出现的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,概括南北朝时期南北方政治关系演变的积极影响。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,谈谈你对三国时期政权之间关系的认识。

材料 龚自珍(1792—1841),祖父、父亲皆为进士出身,外祖父是清朝著名学者、《说文解字注》的作者段玉裁,母亲段驯能诗工画。龚自珍精于经史,中过进士,做过礼部主事的官,生活的乾、嘉、道三朝,“圣朝”的威风依然,而矛盾已经不可调和。他在倡导经世致用学说时,成为众所共认得摇旗呐喊的有力人士。由此,一些士子学人从书斋转向社会,由宋、汉之学转向经世致用。在龚自珍的文献中,论及西方殖民主义的有两篇,一是《罢东南番舶议》,一是鸦片战争前的《送钦差大臣候官林公序》。“夫中国与夷人互市,大利在利其米,此外皆末也”,西方“所重者”,皆中国“不急之物”,“宜皆杜之”。在龚自珍身上集先进与落后于一体。他是中国传统思想向近代发展的一个最初步的中介,一个不可缺少的中介。

——摘编自茅海建《龚自珍和他的时代》

(1)根据材料及所学知识,概括龚自珍思想产生的背景。

(2)根据材料及所学知识,请简要评价龚自珍的思想。

材料 破晓歌,属于普罗旺斯抒情诗的一部分,普罗旺斯抒情诗的起源与拉丁抒情诗关系密切。探其本源,可以一直追溯到古罗马诗人奥维德那里。该诗被认为是现存唯一一首描绘破晓时分恋人即将分别、充满不舍和抱怨的古典拉丁抒情诗。

中世纪欧洲贵族骑士阶层推崇一种典雅的爱情观念:骑士崇拜一位贵夫人,并且效忠贵夫人。这些骑士提倡爱情至上、两性平等、身心快乐等,这种观念因为行吟诗人和贵族骑士的广泛传播和宣传,逐渐成为一种社会习俗。人们通常认为:破晓歌歌颂的是骑士与贵族妇女之间的爱情,虽然这种爱情并不具备正当性,但是,在中世纪教会的禁欲主义和封建婚姻制度背景下,这些爱情诗具有一定的进步意义。破晓歌流传广泛,很多诗人后来流落到意大利,从而推动了那里的抒情诗的发展,而意大利又是文艺复兴时期人文主义的发祥地,因此,破晓歌算得上近代欧洲人文主义文学爱情作品的源起或发端。

——摘编自曾艳兵《“破晓歌”:普罗旺斯爱情歌的精华》

(1)根据材料并结合所学知识,分析“破晓歌”在中世纪盛行的原因。

(2)根据材料井结合“骑士文学”的相关知识,从唯物史观的角度评价“破晓歌”这一文化现象,

材料一 《老子》中提到:“人法地,地法天,天法道,道法自然。”《荀子》中提到:“天有其时,地有其财,人有其治,夫是之谓能参(能参预天地之职)。”

——整理自《老子》《荀子》

材料二 隋唐时期,采取开放政策,不仅吸收了外域文化,而且将中华文化传播到世界各地。从印度传入的佛教,受到中国传统文化礼俗的巨大影响而中国化了。在隋唐时期佛教发展达到兴盛的顶峰,并对中国传统诗词艺术产生了重要影响,如禅宗对王维诗歌的影响主要可分为三种情况:一是以禅语入诗,二是以禅趣入诗,三是以禅法入诗。

——整理自豹云天《探索中国古代隋唐时期的历史脉络和特征》等

材料三 公元8世纪中期,阿拉伯人经过一系列民族大征服,建立起一个地跨亚、非、欧三大洲的阿拉伯帝国。至9世纪前期,阿拉伯帝国达于极盛,经济繁荣,政治强盛,文化发达。9世纪中后期,阿拉伯商人苏莱曼所写的《中国印度见闻录》汇成,这是介绍中国的第一部阿拉伯著作。14世纪最伟大的阿拉伯旅行家伊本·白图泰,他在游记中详细记述了北非、中亚、南亚、东亚诸国的风土人情。

——摘编自《历史课标解析与史料研习·世界古代近代史》

(1)根据材料一并结合所学,指出老子和荀子的主张中蕴含的中华文化的内涵,并予以合理解释。

(2)根据材料二并结合所学,从佛教的角度,说明隋唐时期“不仅吸收了外域文化,而且将中华文化传播到世界各地”,简析佛教文化对中国传统诗词书画艺术的影响。

(3)根据材料三,分析阿拉伯文化繁荣的原因。并指出阿拉伯帝国在东西文化交流中的地位。

(1)填写下列简表的相关内容

| 学派 | 时间 | 代表人物 | 主要观点 |

| 儒家 | 春秋 | 孔子 | 1.政治思想:①核心思想: 2.教育贡献:①教育思想: 3.文化贡献:整理“六经”(《诗》《书》《礼》《易》《乐》《春秋》) |

| 战国 | 孟子 | 1. 2.人性善 | |

| 战国 | 1.人性恶2.主张隆礼重法 | ||

| 道宗 | 春秋 | 老子 | 1.哲学思想:①“ 2.政治思想:① |

| 战国 | 庄子 | 崇尚逍遥自由 | |

| 法家 | 战国 | 韩非子 | “以法治国” |

| 墨家 | 战国 | 墨子 | “ |

| 阴阳家 | 战国 | 邹衍 | 认为五行同相互促进又相互制约,提出了“相生相胜”理论,代表了中国古代对自然界朴素的科学认识 |

(2)大多数同学认为应把儒家思想作为中国的文化形象,儒家思想对我们今天建立“和谐社会”具有借鉴作用。你的看法呢?并请举一例说明理由。

9 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一 《摩诃婆罗多》这一书名的意思是“伟大的婆罗多族的故事”,全书共分18篇,以列国纷争时代的印度社会为背景,叙述了婆罗多族两支后裔俱卢族和般度族争夺王位继承权的斗争。《摩诃婆罗多》的成书时间约为公元前4世纪至公元4世纪,处在印度从原始部落社会转化为国家社会的时代,也是婆罗门教向印度教转化的时代。该书用梵文写成,采用对话体,共有10万颂(每颂为1节双行诗体),篇幅相当于《罗摩衍那》的4倍,书中插入了各种神话传说、寓言故事以及宗教教义、哲学、政治、律法和伦理等论述(约占全诗篇幅的一半),被称为“百科全书式”的史诗,著名的印度教哲学经典《薄伽梵歌》就是其中的插叙之一。

——摘编自朱维之主编《外国文学史(亚非卷)》等

材料二 汉代以前,我国史籍中就已经出现过有关印度的记载,但大多是神话传说。汉代以来,印度的历史及社会情况成为《史记》《汉书》《后汉书》等官修史书中不可或缺的内容。同时,民间的许多著述也对印度有所涉及。这些著述往往因为作者缺乏切身体验而对印度的描述多有误解。中土僧人之西行求法活动,在西晋及南北朝时期为数不少。法显到达印度之时,正当笈多王朝后期。他在《佛国记》中对于印度公元5世纪之前的历史,特别是佛陀时代、孔雀王朝以及笈多王朝早期历史,都作了记述。有日本学者表示:“《佛国记》为一千五百年前之实地考察的记录,凡关于中亚、西亚、印度、南海诸地之地理、风俗及宗教等,实以本书为根本资料......其年代与事实之正确及记述之简洁与明快,亦远出于《大唐西域记》之上。”

——摘编自杨维中《法显与<佛国记〉》

(1)根据材料一,概括《摩诃婆罗多》的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析中国文献中出现有关印度的历史记载的原因。

材料一 战国时期,出现众多学说、学派,形成“百家争鸣”的局面。

| 思想主张 | 思想家 |

| “若夫乘天地之正,而御六气之辩,以游无穷者,彼且恶乎待哉。” | 庄子 |

| “天下兼相爱则治,交相恶则乱”“大不攻小也,强不侮弱也……是以天下庶国,莫以水火毒药兵刃以相害也”。 | ① |

| “无书简之文,以法为教;无先王之语,以吏为师;无私剑之捍,以斩首为勇”,百姓“言谈者必轨于法”。 | ② |

| “王如施仁政于民,省刑罚,薄税敛……修其孝悌忠信,入以事其父兄,出以事其长上”“人性之善也,犹水之就下也。人无有不善,水无有不下”。 | ③ |

材料二 公元前213年,丞相李斯指出,儒生“不师今而学古”,如不加以禁止,统一就可能遭到破坏,建议除《秦纪》、医药、卜筮、农书以及国家博士所藏《诗》《书》、百家语外,凡私人所藏儒家经典、诸子和其他历史古籍,一律限期交官府销毁。秦始皇支持了李斯的建议。前212年,秦始皇以“为妖言以乱黔首”的罪名,捕捉方士、儒生460余人,并全部坑杀于咸阳。这就是“焚书坑儒”。

——摘编自朱绍侯、齐涛、王育济主编《中国古代史》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出表中的思想家并填在相应位置上。

(2)根据材料二并结合所学知识,简评“焚书坑儒”。