| A.质疑了学习西方的必要性 | B.反思了洋务运动的不足 |

| C.强调了中西融合的重要性 | D.拉开了维新运动的序幕 |

2 . 材料一 《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统。法制数变,下不知所守。臣愚以为诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其:道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度用明,民知所从矣。

——《汉书•董仲舒传》

材料二 朱熹生活的南宋时代,整个社会统治阶级鲜廉寡耻,生活奢侈无度。在这种时代背景下,朱熹提出了“存天理,灭人欲”之说。天理是公道与良知。朱熹说:“须知天理只是仁、义、礼、智之总名,仁、义、礼、智便是天理之件数。”朱熹区分了:“欲”和“人欲”。欲是正常的,饥而欲食,渴而欲饮,这是正常的欲。朱熹要灭的是“人欲”,又叫“物欲”……朱熹认为当时:国之大患根在君王心术已受蒙蔽。应当根据《大学》之教,以正心诚意作为治国平天下的根本。辞针对当时朝野上下普遍信奉佛教禅宗思想,他提出了“格物致知”之旨,即要求人要“推究事物的原理,以获得知识。”

——洪映萱《另一种声音——对朱熹“存天理、灭人欲”等理学观念的反思》

材料三 今也以君为主,天下为客,凡天下之无地而得安宁者,为君也。……盖天下之治乱,不在一姓之兴亡,而在万民之忧乐。……世儒不察,以工商为末,妄议抑之;夫工固圣王之所欲来,商又使其愿出于途者,盖皆本也。

——黄宗羲《明夷待访录》

材料四 “今日者拯斯人于涂炭,为万世开太平,此吾辈之任也.“顾炎武中此成一代大学者,开一代新学风,其思想脉络清晰可见。“易姓改号,谓之亡国,仁义充塞,而至于率兽食人,人将相食,谓之亡天下……保国者,其君其臣肉食者谋之,保天下者,匹夫之贱,与有责焉耳矣”。

请回答:

(1)据材料一,概括董仲舒的主张?为此,汉武帝采取了哪些具体措施?

(2)据材料二,指出朱熹思想的核心是什么?提出了怎样的认识论?

(3)据材料三,归纳黄宗羲的主要思想?

(4)据材料四,顾炎武以怎样的学风和时代责任感影响着时人及后世?

| A.德刑兼顾,二者不可偏废 | B.严刑酷法,规范民众习俗 |

| C.教化百姓,有利国富民强 | D.崇尚道德,依法治理国家 |

材料一 从乡村底层走上权力巅峰的明太祖,对荒政破败与王朝衰亡之间的关系有深刻的体会,洪武元年(1368年)就曾明确告诫臣下:“恤其……恤其幼……天下之老幼咸悦矣,其心有不归者,寡焉!”在频繁实施赈恤的过程中,明初荒政建设也取得了明显成效。其一,将救荒的行政权力统一集中到户部,使户部担负起“以积贮之政恤民困”的职责。其二,明确了“不拘时限”的报灾之法、“勘灾既实,尽与蠲免”的蠲免之法、“大口六斗,小口三斗,五岁以下不与”的赈济标准和“务使饥民切沾其利”的赈济原则。其三,为了在第一时间掌握灾情并实施救助,构筑了“遣御史巡行以广耳目”的监察网络和者民报灾制度,制定了严厉的灾荒行政奖惩政策。有效通制了官员在荒政中的懈息和责任推却等行为。

——摘编自杨乙丹、卢勇《明代灾荒赈贷制度探析》

材料二 为了吸纳社会资源,激励社会各界踊跃投入教灾工作,南京国民政府出台了一系列针对捐资者、经募赈款(物)者、办赈出力者、防灾御灾有功者等方面的激励、奖赏举措,形成了一套比较完善的灾荒救助的奖励体制,既有对传统的继承,又有一些因应时代的权变。在救灾奖励制度的贯彻实施过程中,由于整体权力系统效率低下,特别是公权私用痼疾无孔不入,加之整个经济社会发展滞后,国民政府的灾荒救助奖励制度未能发挥应有的作用。

——摘编自武艳敏(南京国民政府前期救灾奖励制度的历史考察》

(1)根据材料并结合所学知识,简析明太祖赈灾的目的。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出南京国民政府救灾措施与明初的不同并分析其原因。

材料一 今人之性,固无礼义,故强学而求有之也;性不知礼义,故思虑而求知之也。然则性而已(如果只有本性),则人无礼义,不知礼义。人无礼义则乱,不知礼义则悖。

——《荀子》

材料二 今有不才之子,父母怒之弗为改,乡人谯(呵斥)之弗为动,师长教之弗为变。夫以父母之爱、乡人之行、师长之智,三美加焉,而终不动,其胫毛不改。州部之吏,操官兵,推公法,而求索奸人,然后恐惧,变其节,易其行矣。故父母之爱不足以教子,必待州部之严刑者,民固骄于爱、听于威矣……是以赏莫如厚而信,使民利之;罚莫如重而必,使民畏之;法莫如一而固,使民知之。故主施赏不迁,行诛无赦,誉辅其赏,毁随其罚,则贤、不肖俱尽其力矣。

——《韩非子》

(1)据材料一,归纳荀子思想主张。结合所学知识,分析其产生的政治背景。

(2)据材料二,归纳韩非子思想主张。结合所学知识,说明其对秦朝施政的影响。

A. | B. |

C. | D. |

①格物致知 ②循序渐进 ③理先气后 ④知行合一

| A.①②③ | B.①③④ | C.①②④ | D.②③④ |

材料一 1866年,出使英俄的公使曾纪泽在伦敦《亚洲季刊》上发表《中国先睡后醒论》。该文针对“欧洲人遽谓中国即一陵夷衰微终至败亡之国”,指出“愚以为中国不过似人酣睡,固非垂毙也”。曾纪泽谈到“中国先睡后醒”,但并未提到“睡狮”。1899年,梁启超发表《自由书·动物谈》,提到:“吾昔游伦敦博物院,有人制之怪物焉,状若狮子,然偃卧无生动气。或语余曰:子无轻视此物,其内有机焉,一拨捩之,则张牙舞爪,以搏以噬,千人之力,未之敌也。余询其名,其人曰:英语谓之佛兰金仙,昔支那公使曾侯纪泽,译其名之睡狮,又谓之先睡后醒之巨物。……·梁启超历历备闻其言,默然以思,愀然以悲,瞿然以兴,曰:呜呼!是可以为我四万万人告矣。”

材料二

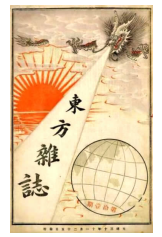

到20世纪初,“睡狮”、“醒狮”之说开始广为流行。1902年,蔡元培等组织明强学社,发表广告称:“今者欧美各国已由民族主义之熟达,而进于民族帝国主义。我国睡狮不觉,尚未进入民族主义之时代”。1903年,邹容在《革命军》中说:“天清地白,霹雳一声,惊数千年之睡狮而起舞,是在革命,是在独立。”1904年,《东方杂志》第一期封面图案,把雄狮的形象特征结合在了龙的形象上。

——(材料一、二均据单正平《近代思想文化语境中的醒狮形象》等整理)

(1)结合材料一及所学知识,指出19世纪末梁启超等先进人士要“为我四万万人告”“睡狮猛醒”之说的背景。

(2)结合材料二及所学知识,指出20世纪初,“睡狮猛醒”之说传播的特点和简析其传播的意义。

| A.分封制度的瓦解 | B.民本意识的增强 |

| C.百家争鸣的现实 | D.辅贰制的有效性 |

材料一 夫天生一人,自有一人之用,不待取给于孔子而后足也,若必待取足于孔子,则千古以前无孔子,终不得为人乎?

夫天下之人得所也久矣,所以不得所者,贪暴者扰之,而“仁者”害之也。“仁者”以天下之失所也而忧之,而汲汲焉欲贻之以得所之域。于是有德礼以格其心,有政刑以絷其四体,而人始大失所矣。

——摘编自李贽《赞书》

材料二 他是中国社会刚刚开始其内发原生的近代化转型初期所出现的一位思想巨人,一位走在时代最前列的有着最为孤绝的理性的先知先觉者,是晚明中国早期启蒙运动的思想旗帜。在中国,他的后继者们赋予了他如传说中开天辟地的盘古的文化象征意义。在世界上,他被中西文化交流的伟大先行者利玛窦称为“中国人中罕见的典例”。

——摘编自许苏民《李贽评传》

材料三 李贽的悲剧不仅属于个人,也属于他所生活的时代。传统的政治已经凝固,类似宗教改革或者文艺复兴的新生命无法在这样的环境中孕育。社会环境把个人理智上的自由压缩在相小的限度之内,人的廉洁和诚信,也只能长为灌木,不能形成丛林。

——摘编自黄仁宇《万历十五年》

(1)根据材料一.概括李贽的主要观点。据此分析其思想的主要特点。

(2)根据材料三,结合所学知识,分析造成“李贽的悲剧”这一现象的社会因素。

(3)综合上述材料,概括指出明清时期思想发的态势。