材料一 随着两宋城市的发展,一方面城市工商业发达,市井文化日趋繁荣;另一方面延续自南北朝隋唐而来的士人城居之风使得文人士大夫居城者明显增多。由此,士庶之间、清雅文化与市俗文化之间呈现相互对立、相互渗透的关系,这构成两宋城市文化的基本格局。由于士大夫拥有核心政治资源,掌握着文化霸权的仍然是官而非商,市民阶层处在士人阶层之下,属于没有任何政治权利的臣民。由于文化强势之最终仍有赖于政治资源,还衍生出不同行政级别的城市在文化地位上产生相应层级差别的有趣现象。两宋城市文化发展,承续并巩固了唐代以来,文化资源集中于城市所带给专制国家在文化上前所未有的控制权,并从各方面影响着村落世界。

——摘编自包伟民《两宋“城市文化”新论》

材料二 11世纪欧洲城市开始兴起,城市居民以移民和原住民为主,二者是以城市特许状为纽带确立的共同体。城市特许状是城市居民通过种种争取自治权的斗争,从封建主手中得的契约,这意味着共同体的事由全体成员做主。12世纪,由于城市管理需要,罗马法在欧洲复兴;中世纪晚期,市民阶级形成,进一步推动了城市市民政治文化的生成,孕育了现代国家的雏形。特许状是一纸契约,赋予城市居民共同享有在本城经营工商业的权利。随着城市商品经济的发展,货币、市场意识等新的经济理念在城市诞生,现代会计、金融、公司制度等近代经济文化在中世纪城市得到初步发展。这促进了16世纪欧洲文明的凝聚成型。

——摘编自刘景华《中世纪城市与欧洲文明成型》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,指出古代中国和中世纪欧洲城市文化的不同之处。(2)根据材料并结合所学知识,说明造成古代中国和中世纪欧洲城市文化差异的原因。

材料 同中央一样,地方上也存在着多种途径的司法行政。这主要存在于京畿和少数民族聚居的地方。京畿“内奉京师,外表诸夏”,有着特殊的地位。历代在京畿设官分职,其权限和级别都高于其他地方。京畿地区的司法工作由首都各级行政长官负责,除处理本地区的诉讼之外,在一般情况下,“凡中都之狱,皆受听焉。小事则专决,大事则禀奏”,直接对皇帝或中央司法机关负责。中央的司法机关也兼管京畿的一部分司法工作。京城的治安机构一直多于地方,而这些治安机构都有兼理词讼的职责。此外,在京的中央机关,包括各部、院、寺监、府、侍从、警卫等机构,在一定程度和一定范围内也拥有与本部门有关的司法权。因此,京畿地区的司法行政总是多途并存。

少数民族聚居地区,不是地处“蛮荒”,就是该民族上层人士占统治地位。地处“蛮荒”者,有都护府、羁縻府、州或土官的设置,司法审判大多是“汉人用汉法,夷人用夷法”。而少数民族占主要地位时,各地方大都保留着本民族原有的行政体系,因此在司法审判上也与其他地区不同。如金代的猛安谋克制、清代的八旗等,在地方上与州县并存,又有各自的系统,并拥有相对独立的司法审判权。在这种情况下,凡涉及本民族的诉讼则自理,而事涉地方的则与地方长官会审,不同人犯采取不同的处置方法。

——摘编自韦庆远、柏桦编著《中国政治制度史》

(1)根据材料并结合所学知识,概括中国古代京畿和少数民族聚居区司法行政多途并存的原因。(2)根据材料并结合所学知识,简析中国古代司法行政制度的特点及其影响。

材料一 罗马的治国思路是只管上层,不管基层。罗马帝国,只是环地中海的上层精英大联合,基层群众从来不曾被囊括其中,更谈不上融合相通。罗马的行省中,只有贵族、官僚能说拉丁语,基层群众基本上不会拉丁文。一旦上层崩盘,基层人民就各自发展,把罗马抛到九霄云外。

材料二 秦汉完成了“从封建到郡县”,打通了上层与基层,创立了县乡两级的基层文官体系。由官府从基层征召人才,经过严格考核后派遣到地方全面管理税收、民政、司法和文教,将不同地区的基层人民整合起来,聚合成一个大文化共同体。即便中央政权崩塌,基层的人民还能看懂同样的文字,遵循同样的道德,理解同样的文化。

材料三 秦汉与罗马,都对后世具有独特价值。罗马是西方文明的政治基因,而中国“秦汉之世,实古今转变之大关键也”。这两条不同的文明道路,各有高峰低谷。我们应当从高峰中体会到彼此的优点,从低谷中体会到彼此的缺陷,再寻找各自改进之途。

——以上均摘编自潘岳《秦汉王朝与罗马帝国比较》序言

(1)根据材料一、二并结合所学,分析罗马帝国为什么“一旦上层崩盘,基层人民就各自发展”?与罗马帝国相比,秦汉时期在国家治理上有何特点?(2)根据材料三并结合所学,概述秦汉与罗马对后世的独特价值,简要谈一谈这两种文明道路对我们的启示。

材料一 清承明制,除将明代的南直隶、陕西和湖广各一分为二,其他12个省级政区幅员基本不动。在东北、北部和西部边疆,分设若干将军辖区和办事大臣辖区。在清代前中期,朝廷与省督抚的关系更加紧密,省制更为有机地融入国家对全国疆域的整合与地方社会的治理机制之中。清末,在内忧外患的冲击和压力下,清廷不得不整体上放松对各省督抚大员的控制,一些封疆大吏趁机掌握省级兵权和财权,呈现省区逐渐疏离中枢的趋势。随着近代边疆危机日益加深,形势逼迫清政府对省区进行划设、调整与整合,省制仍具有加强国家统一和国家领土安全的强大制度功能。

材料二 辛亥鼎易之后,各省实力派都督在清末离心潜伏的积累后乘机走上前台,分离态势日益明显。皖系、直系、奉系轮流坐庄,地方军间各霸一方,省区力量取得主导地位,央地关系倒挂。省制变革在南京国民政府时期仍未能得到解决,冯系、阎系、桂系等地方实力集团与蒋介石集团各为其利仍纷争不断,亦不得其解。大革命面临严峻危机的时刻,中国共产党在重要省区先后设立省委,是对省制的创造性运用。抗日战争结束后,随着革命战争形势快速发展,东北、华北、中南等行政区先后在解放区建立起来,各自管辖若干省级及以下行政单位。解放战争时期的区划制度,是中国共产党在局部地区执政时期的最高发展阶段,克服了近代省区位置失序的弊端,为国家的统一与发展奠定了坚实的制度支撑。

——摘编自翁有为《近代中国之变轴:军阀话语建构、省制变革与国家》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括清代省制建设的主要举措。(2)根据材料二并结合所学知识,简述民国时期省制的演化历程。

(3)根据材料并结合所学知识,简析上述省制变革的积极作用。

雨泽奏报

康雍乾时期逐渐形成雨泽奏报制度,皇帝要求各级官吏按期以奏折的形式上报地方各地雨泽等相关信息。该制度直至清末仍发挥作用。

皇帝谕旨

康熙谕旨:每岁于直隶各省,凡雨旸期候、丰歉情形,莫不留心访察。虽在僻远,必务周知。

雍正谕旨:凡地方水旱灾极,皆由人事所致。或朝廷政事,有所阙失,若督抚大吏,不修其职,或郡县守令,不得其人。

乾隆谕旨:直省旬月奏报雨雪。

官员奏折

苏州织造李煦奏:六月十八日已得甘露,近复露足……惟山田高壤插莳稍迟者,约有五六分收成。目下米价亦平,粗者七钱上下,细白者九线、一两不等。

开封等八府暨郑许等七州并所属各州县奏:四月十七日巳时起至面时大沛甘霖……臣复委员分路查勘,得雨盈尺,四野沾足,民心大悦……此诚皇上亲赐祈祷,精诚上格之所致也。

直隶总督那苏图奏:各处麦苗……长者五六寸,短才二三寸,保定一带……现在地尚潮润,若月内再得时雨,二麦均可有收,设天时难定,必需豫东二省麦接济。查上年麦收甚歇,所拨二十万石之数,已足敷用,似可照上年之数办理。

——摘编自中国第一历史档案馆《清圣祖实录》《清世宗实录》《清高宗实录》等

(1)分析说明雨泽奏报制度的功能。(2)指出影响雨泽奏报制度运行实效的因素。

材料 皇权至高无上,然而皇帝精力和能力也有限,需要官僚机构来执行。中央政府的官僚首领就是“宰相”,其权限有大有小,其名目各式各样。但这个职能及官职始终是存在的,因为这是封建专制主义中央集权制度所必需的。汉武帝即位后,开始抑制丞相权力,主要是采用选拔内朝官来与外朝的丞相及其政府相抗衡乃至取代其权力。到隋唐时,原来掌管文书的内朝官员尚书已经完全成了外朝官,成了集体宰相。到了宋代,原来内朝司军政的枢密使与同中书门下平章事并称二府,又成了外朝官。明朝废掉丞相,由皇帝直接指挥六部,但实际皇帝身边的近臣又少不了,于是皇帝身边的大学士又承担了议政及宣达的职司,形成所谓内阁。清代,大学士又被皇帝身边掌握军事机要并在皇帝指挥下办理军务的军机处所代替,军机大臣成了实际上的宰相。但同过去宰相权柄相比要小多了。

——摘编自宁可《专制主义中央集权制度》

(1)根据材料并结合所学知识,简要说明中国古代中央行政机构改革中削弱相权加强皇权的主要手段。(2)根据材料并结合所学知识,总结从秦到清朝皇权与相权权力关系的规律和变化趋势。

材料一 元朝驿道不仅遍布中原地区,而且横贯欧亚,旁及中、西亚的察合台、伊利汗国。一度断绝的中西传统商道及中原北方民族贸易之路借此得以恢复。沿着商道东行的外国商人,来自君士坦丁堡、波兰、奥地利、俄国、威尼斯、热那亚、西亚、中亚等地。从欧洲到中国路途遥远,沿途地理气候条件复杂、险恶,他们能携带大批金银珠宝、药物、毛料等商品来到中国,得益于驿道。驿站的直接或间接帮助,使欧亚国际商队长途贩运活动再度兴盛。《马可波罗行记》《通商指南》《柏朗嘉宾蒙古行记》等对这一时期的中西交往做了大量记录和描述。

——摘编自吴慧主编《中国商业通史》(第三卷)

材料二

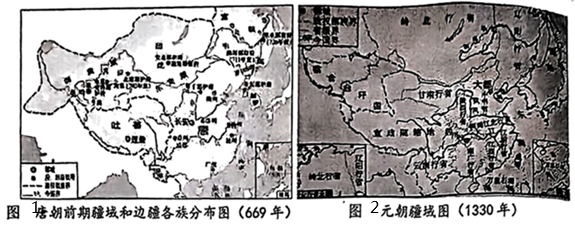

(2)根据材料二并结合所学知识,说明元朝与唐朝相比在边疆治理方面的进步之处。

材料 中国古代大一统国家区别于一般的帝国、封建王国或所谓的“早熟国家”,而具有天下性、道统性与科层性的国家性特征。以天下为治理对象,以天命为合法性来源,以天子为最高权威的天下国家是大一统国家超越性的宏观架构。以儒家思想谱系为主要内容的道统观念是古代的“国家学说”。文字的统一是形塑大一统国家韧性的重要初始条件。“书同文”的形成突破了语言文化多样性可能造成的文化藩篱,为实现跨时空交流与理解提供了初始条件。

——摘编自赵德昊《形塑国家韧性:论中国古代大一统国家的长期延续与不断重建》

阅读材料,任选其中一个角度,提出自己的观点,并结合所学知识进行论证。 (要求:观点正确,史实准确,论证充分,表达清晰。)材料 在长达二千余年的封建社会发展史中,历史沿着曲折的道路前进,有时遭到挫折,有时发展相对顺利,不免呈现波浪式前进的轨迹,其中有过高潮,也有过低潮,而高潮时期一般地说,社会经济繁荣、文化昌盛、国家强大,这就是通常所说的“鼎盛”。

——摘编自胡如雷《论隋唐五代在历史上的地位》

选择中国古代封建社会的某一个鼎盛时期,结合所学中国古代史知识,以具体史实阐述该时期对中国社会发展产生的影响。(要求:写出具体时期,观点明确,史实准确,表述清晰)

| A.君主专制集权 | B.注重分化事权 | C.重用门生故吏 | D.君臣同心同德 |