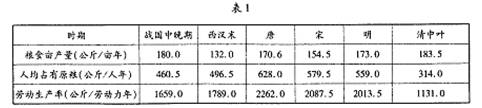

材料 中国历史上粮食生产相关情况统计:

(1)根据材料中的表1并结合所学知识,分析指出西汉末年到明代粮食生产发展概况。

今后,随着以家庭经营为基础的联产承包制的进一步完善,社会主义集体经济的优越性和农民自主经营的积极性得到更充分的发挥,同时有大量农业先进技术的推广和应用,粮食的继续稳定地增产是可以预期的。

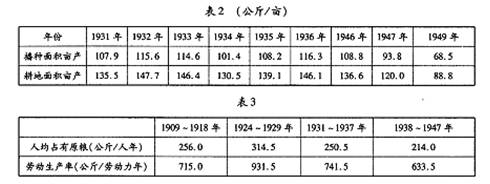

现在只将各项指标截至1979年为止。1979年粮食播种面积比1949年增加不过2.4010,而复种指数则增加23.2%,粮食总产量增加了近两倍。耕地面 积亩产提高了两倍半还多(2.59)。与历史相比,1979牟的耕地面积亩产570斤,相当于清中叶367斤的155.3010,比半封建半殖民地时期情况最好的1932年的295.4斤更大大增产,相当于后者的1.93倍。

——摘编自吴慧《中国历代粮食亩产研究》,农业出版社1985年版

(注:耕地面积指年初可以用来种植农作物,经常进行耕锄的田地;播种面积指实际播种或移植农作物的面积;复种指数指全年农作物总播种面积与耕地面积的百分比。)

(2)根据材料中的统计数据,概述中国近代粮食生产较之古代的变化情况及其原因。

(3)根据材料概括1979年粮食生产的特点。根据上述材料并结合所学知识,谈谈你对粮食生产的认识。

——摘编自蒙思明《魏晋南北朝的社会》

(1)根据材料,概括曹操推行改革的原因。

(2)根据材料,评价曹操的改革。

材料一 徐光启(1562-1633),明代著名科学家、政治家。他在《农政全书》中从增加生产的角度论述了人口问题。为了解决“南人之众,北人之寡;南之土狭,北之土芜”的矛盾,在全国范围内充分发挥人力和力的生财作用,徐光启提出“均民”主张,即将南方过剩的劳动力迁移于北方荒旷的土地上从事粮食生产。徐光启认为“生人之率,大抵三十年而加一倍,自非有大兵革,则不得减”,即人口大约每三十年即增加一倍的人口增长规律。……“前代数世之后,每患财乏者,非乏银钱也。承平久,生聚多,人多而又不能多生谷也”。“今天下亦匮甚矣,食者众而生者寡焉”。徐光启虽然还没有可能明确地提出控制人口增长率的见解,但是他以扩大生产、增加财富的途径解决人口增长与物质生活资料需求之间的矛盾的思想同样是进步的,对现实具有极大的启示意义。但是由于他所处历史时期的局限性,他的观点不可能带来什么影响。

——摘编自谢飞《试论徐光启的经济思想》等

材料二 马尔萨斯(1766—1834年),英国教士、大学教授。产业革命之后,英国的人口与贫困问题日益突出。1789年,马尔萨斯出版《人口论》。他认为“大不列颠人口翻一番的时间极有可能不超过25年。……人口增长快于食物供给是一种自然趋势。因此,除非夫妇通过晚婚和节育进行控制,否则人口将超过维持它所需要的资源。”……建议对劳动群众和贫困阶级采取措施,通过“饥饿、繁重的劳动、限制结婚以及战争等手段来消灭社会‘下层’,削弱这个规律的作用”……马尔萨斯首次强调人口过剩问题的重要性,其理论对古典经济学家李嘉图产生过影响,对这一理论的关注也引发了1801年英国全国第一次现代人口普查的实施,马尔萨斯人口论是近代人口学诞生的标志。

——摘编自张柏然《英汉百科知识辞典》等

(1)根据材料一、二并结合所学知识,比较徐光启、马尔萨斯关于人口思想的异同。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出徐光启、马尔萨斯人口论对当时中英社会产生的不同影响,并简要分析其原因。

材料一 边区政府于1937年5月通过了《陕甘宁边区选举条例》,制定了“普遍、只有、直接、平等”的选举原则,依照选举原则,依照选举条例的规定,除极少数汉奸特务、依法被剥夺公民权的犯罪分子和神经病患者以外,凡居住在边区境内的人民,年满18周岁,部分民族、阶级、党派、性别、职业、宗教信仰、财产状况、文化程度和居住期限,都有选举权和被选举权。

材料二 陕甘宁边区1941年普选时,参选率平均是80%,晋察冀1940年区选时,参选乡民的比例奕在80%——90%之间,在敌寇扫荡之下的游击区,公民参选率最高也在90%以上,大部分在88%左右,在参选公民中,真正的下层人民、工农群众的积极性是最高的,据冀中区的定南、深极、安平、饶阳、博野、清苑等七县1941年选区统计,贫农参选率村为85.92%。

摘编自《陕甘宁革命根据地史料选辑》(第一辑),兰州人民出版社1981年出版

(1)根据材料一,概括1937年《陕甘宁边区选举条例》的主要特点。

(2)根据材料二,分析陕甘宁边区实行普选的主要作用。

材料一 从古至今,谈到“重农抑商”总是将农业和商业对立起来。但从整体上来说,中国大部分时间是重农不抑商,农业固然受到重视,但商业也并没有受到抑制,私人工商业一直有充分发展的空间。

材料二 “城市”是由“城”与“市”这两个事物、两个功能要素结合为一的产物。《说文》中载:“城,以盛民地。”“市,买卖之所也。”中国农业时代的城市以政治行政管理功能为主,“城”的分量不仅大于“市”的分量,而且“市”的部分明显从属于“城”的部分。这些传统城市都是以绝对权力为基础,通过强制性贡赋等形式来维持城市运行。

——摘编自唐茂华《东西方城市化进程差异性比较及借鉴》

材料三 在文艺复兴时期的大部分时间里,中国其本身就是一个世界,一个尽可能不与外界往来的世界。然而,尽管除知识名流外,其他中国人对外部世界不感兴趣,而到中国传教则成为耶稣会士的荣耀。……作为一个有名无实的闭关锁国的国家,有着甚至更为封闭的儒家思想的明代中国,正在丧失它的自主性,开始依附于一个非它所创造的世界体系。

——摘编自【美】阿谢德《中国在世界历史之中》

(1)请列举两宋及明清时期虽然受“重农抑商”政策的影响,但这一时期的私人工商业仍“一直有充分发展的空间”的表现。

(2)根据材料二,概括中国传统城市中“城”与“市”的关系。请以唐朝以后的史实说明农业时代的“城”与“市”关系的演变。

(3)据材料三并结合所学知识,请你从经济、思想文化方面指出明清时期“闭关锁国”政策的表现。并从当时世界发展潮流的角度,评述明朝的“闭关锁国”政策。

材料一:随着农村商品经济水平的提高,在明代中后期,一批乡村市镇脱颖而出,成为手工业和商业中心。广东茂名梅篆墟,地处水陆交驰的交通线上,各地商人来这里坐肆列市。清初叶梦珠记述,松江府朱泾镇标布盛行,富商巨贾操重资而来市者,白银动以数万计。松江府新场镇以盐场新迁而名,赋为两浙之最,是著名盐业市镇。正德年间《姑苏志》载该府市镇达73个之多,以苏州府吴江县盛泽镇为例,东南至新杭市5里,东至王江泾镇6里,北至平望镇l5里,西至震泽镇30里,至南浔镇50里。

——摘编自《中国全史》,吉林大学出版社,2011年版

材料二以下是反映近代上海社会生活的竹枝词:

“往来如织密如麻,满眼汽车与电车;虽说中华生命重,噬人虎口日增加”。

“更有西装新少年,爱皮西地口头禅;醉心争购舶来品,金钱浪掷轻利权”。(注:“爱皮西地”即ABCD)

“七天礼拜是休期,各业停工逐队嬉;或赴教堂听讲解,满街游戏任驰驱”

“近来女伴多天足,绝少弓鞋一捻红”“近来各处报馆开,多登告白好发财”

“听说明朝大跑马,倾城士女兴飞腾”“衣裳时式鬟时样,短鬓笼纱窄袖装。”

“英商游憩有家园,不许华人闯入门”“华人游息辟公园,铁作围栏与栅门”

(1)根据材料一概括指出明清时期江南乡村城镇化的主要原因和特点,并结合所学知识分析这一时期江南乡村市镇大量出现对经济发展的影响。

(2)根据材料二,归纳作者眼中上海在近代城市化过程中存在的主要社会问题,简要说明中国近代城市与古代市镇的兴起有何不同。

材料一 1919年以来,中国外交呈现出10年一小变、30年一大变的周期性变化。每隔30年左右为一个大周期,迄今已经历了三个周期,这三个周期的起点分别为1919年、1949年和1979年。在每个周期,中国的外交政策都会出现战略性调整。中国外交的这种周期性变化是中国与国际上其他力量实力对比的变化以及国内形势与国际局势联动的必然结果。

——摘编自刘胜湘《中国外交周期与外交转型》

材料二 人们总喜欢用单极化、两极化和多极化来称谓过去、现在或将来的世界格局。但这往往导致人们忽视这三种格局之间的复杂关系,把三者关系简单化……其实,所谓单极化、两极化和多极化都是一个相对的概念,指一个时期、一个阶段内的主要力量格局或主要发展趋势,但这三种概念都是相对的,在某种情况下是可以并存的,看不到三者之间存在某种内在联系,甚至把三者相互对立起来,把三者视为非此即彼的关系,可能是片面的。

——叶自成《对中国多极化战略的厉史与理论反思》

(1)依据材料一并结合所学知识,概括指出后两个周期初中国外交政策的“战略性调整”,并说明这种调整“是……国内形势与国际局势联动的必然结果”。

(2)结合所学知识,评述材料二的观点。

材料一

“经”、“史”、“子”、“集”四部分类法是中国传统学术的分类方法。“经”是儒家经典,“史”指史籍,“子”是诸子百家和宗教著作,“集”则为文集。四部之关系,可以《春秋》一书予以说明:《春秋》虽为“经”,但孔子作《春秋》,实述旧史,故“史”与“经”通。而“经”“史”皆是文章,则“集”亦与“经”“史”相通。而出于孔子之手,为孔子一家言,则“经”、“史”、“子”、“集”四部之学,在中国实皆相通。

——摘编自钱穆《现代中国学术论衡》

材料二

1861年,冯桂芬提出了中国近代最早的学术分类方案,该方案包括“中学”和“西学”两大门类,“中学”又包括经学、史学、古学(文学)三科,“西学”包括“历算之学”(天文、历算等学科)和“格致之理”(光学、化学等学科)。在中西学术的配置上,他提出的原则是“以中国伦常名教为原本,辅以诸国富强之术”。1903年张之洞提出“八科分学”的方案,将学术分为八科:经学、政法、文学、医、格致、农、工、商,该方案初步奠定了中国近代学术分科的基础。1913年,教育部公布了文科、理科、法科、商科、医科、农科、工科、这标志着中国传统学术分类“四部之学”在形式上完成了向近代分科性质的“七科之学”的转变。

——摘编自左玉河《从“四部之学”到“七科之学”》

请回答:

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括中国学术分类演进过程的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析中国学术分类演进的原因,并简析其意义。

9 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一到十七世纪中叶,整个西方科学的发展呈现出以下的局面:大批的实验和理论科学家涌现出来,前者崇尚实验归纳法,后者崇尚理性演绎,他们在各自的领域内取得了相当的成就……在欧洲,各种学会或学院纷纷成立,会员们常常聚会讨论问题并推广新的学术成就。其中最著名的就是“英国皇家学会”和“法国巴黎皇家科学院”……一种传播知识的有效手段——发行刊物被各科学团体所接受。因而国际间的学术交流更加方便、快捷。在客观上,十七世纪初英国与葡萄牙、荷兰、意大利、西班牙等国航海贸易和漱烈竞争中较重视科学技术的发展,培养出大批科学家,使科学中心从意大利逐渐转移到英国,同时,生产的发展和航海事业的需要,迫切要求找出太阳系各行星的运动规律及其物理原因。……牛顿完成了物理学史上的第一次大综合,导致了近代科学的建立。

——摘编自吴志颖《牛顿与近代科学的建立》

材料二牛顿也是一位“古怪”的人,他在崇尚数学理性和实验精神的同时,也崇尚某些非凡事物,历史学家对于牛顿的人品也颇有微词。他从未结婚,可能是当时颇为盛行的清教主义使然。他花了几十年秘密追求炼金术。在他最后二十年里,因微积分的发现优先权与多位科学家长期争执不和。不过,牛顿既不是第一位也不是最后一位科学史上个性异常的伟大科学家。

——摘编自韩彩英《论牛顿的近代科学精神》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括近代自然科学体系建立的背景。

(2)根据上述材料并结合所学知识,说明牛顿在物理学方面的突出贡献,并全面评价牛顿。

唐太宗论“明君”执政之“君道”,为此后历代帝王所推崇。阅读下列材料:

材料:贞观元年,太宗令长孙无忌和房玄龄修定法律,并说“法者,非朕一人之法,乃天下之法”,“不可任情以轻重”。此后,太宗提出:“以天下之广,四海之众,千端万绪……岂得以一日万机,独断一人之虑也……岂如广任贤良,高居深视,法令严肃,谁敢为非?”贞观二年,太宗问魏征:“何谓为明君?”魏征说:“君之所以明者,兼听也。”太宗以为然,并说“主欲知过,必藉忠臣”,“冀凭直言鲠议,致天下太平”。贞观期间,太宗屡屡对“一士之谔谔(直言)”表示“此言是也,当为卿改之”,并赐绢帛。贞观六年,太宗对侍臣说:“‘可爱非君,可畏非民’,天子者,有道则人推而为主,无道则人弃而不用,诚可畏也。”

——摘编自袁行霈《中华文明史》

(1)据材料,就“明君”执政概括唐太宗的“君道”内涵。

(2)以帝王政治为视角,综合评价唐太宗的“君道”。