材料一宋代政府派出使臣往东南亚诸国去“勾招进奉”,博买物货,打造海船,大力发展与当地的贸易。据《宋史》所载,当时进口的海外物品中,主要有香料、犀、琥珀、乌满、苏木等物。上述物品中的大多数为东南亚地区所产。宋代向海外出口的物品以瓷器、丝织品和铜钱为大宗,而这三大宗产品中,很多是输向东南亚地区的。三佛齐、占城等国“在南海之中,诸蕃水道之要冲也,东自阁婆诸国,西自大食、故临诸国,无不由其境而入中国者”。因此,宋代政府与东南亚诸国结成和平友好关系,推动了海外贸易的繁荣。

——摘编自卢苇《宋代海外贸易与东南亚各国关系》等

材料二明朝中期以后,中国与东南亚国家的贸易形式已由私人帆船贸易占据了主导,朝贡贸易基本停止。国内沿海地区的居民凭借着物美价廉的商品、辛勤的劳动立足于东南亚地区,并以和平自愿的方式同当地各族人民开展经贸活动。中国运出去的是丝织品、瓷器等,换回的是中国缺少和急需的白银及中国人民喜爱的东南亚特产,这些物品的输入丰富了中国人民的物质文化生活。每年中国商船满载货物到东南亚的贸易口岸,由当地华侨、华人以最短的时间将货物卖给西方商贾和其他亚洲商人,同时购买中国所需的他国货物。西方商人和其他亚洲商人也在当地大量购买中国的丝绸、瓷器、茶叶等,这些物品后被大量转运到欧洲市场和拉丁美洲市场。总之,中国同东南亚地区贸易的迅速发展,有助于缓解明朝廷的财政困难。

——摘编自郭立珍《明清时期中国同东南亚地区贸易发展的特点》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括东南亚地区在宋代航海贸易中的地位及宋代航海贸易繁荣的原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出与宋代相比,明代和东南亚地区航海贸易的主要特点及其对中国的意义。

材料一 文艺复兴时期的威尼斯,其玻璃工艺可追溯到一千年前,工艺家们创造了无与伦比精致的、奇特的玻璃造型,这种带着神秘和贵族气息的玻璃器具在玻璃工艺界独占鳌头,一直延续到二十世纪六十年代早期玻璃艺术运动工作室兴起,才宣告结束……18世纪后期,产业革命对玻璃制造业的发展起了极大的推动作用,这一时期发明了路布兰制碱法。……到了20世纪,建筑物内部钢铁框架有了进一步的发展……建筑更高,玻璃使用面积更大,超现实主义者关于透明建筑的梦想变成现实。

——摘编自[美]大卫·怀特豪斯《玻璃艺术简史》

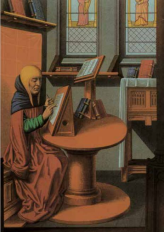

材料二 图为15世纪的一个僧侣,在镶嵌着彩色玻璃的窗下抄写手稿。修道院是工业革命的精神策源地,特别是机械时钟和玻璃的使用,为工业文明在西方的出现起到了促进作用,而这两项技术在几个世纪后的演进,则为科学革命打下了基础。欧洲人用玻璃制造出了眼镜、试管、温度计、蒸馏烧瓶等对工业和科学有重要影响的物品,透明的玻璃还装饰了西方人的室内文明,改变了他们对时间和空间的感知……

——摘编自[英]萨利·杜根、戴维·杜根《剧变:英国工业革命》

(1)根据材料一并结合所学知识,简要归纳近代玻璃制造业发展的原因。

(2)根据上述材料并结合所学知识,分析玻璃制造业对欧洲社会现代化的影响。

材料一 形成于汉代的儒家正统法律思想,在魏晋之际受到了挑战。魏篡汉、晋篡魏、五胡十六国等政局的波动,考验着统治秩序方面的正统思想;宗室的骄纵豪横与汉代时相比截然相反;统治者在废汉制并改行“九品中正制”的同时确立起中央与地方势力平衡的选人思想;出现依法考核官吏的考课制思想;在制律、理狱问题上否定汉代将刑法视为卑下之事的思想;哲学上的出世思想也挑战着以入世和关注现实为特点的官吏行为正统的理念。

——摘编自余梁《由〈资治通鉴>看魏晋之际正统法律思想所受挑战》

材料二 粉壁是官府向民间颁布法律条文的一种方式。“粉壁”是泛指,其为发布榜文而设。榜文的形制因时因地而异,有的直接誊写于粉壁上,有的录写于木板,有的录于纸上,后两者只是以粉壁为载体。宋代的粉壁是继承前代而来的,分布在州县衙署门、治所城门、市曹、通衢、驿铺、津渡、邸店以至乡村村落中。其内容多与百姓的生活密切相关,如禁越诉、禁春季杀生、禁杀耕牛、禁放火,也有关系较远的榜文,如追捕强盗、监督官员等,而且在这些条文中多有“赏”的内容,这有助于调动百姓的积极性。以便让更多的人知道这些条文的内容、知道遵守或违反这些条法的赏与罚是什么,以起到宣传和警诫的作用。这些粉壁确保了宋代法律的下达,为地方司法提供了极大的便利。

——摘编自马泓波《宋代法律由中央到地方颁布方式探析》

(1)根据材料-并结合所学知识,简析魏晋之际正统法律思想受到挑战的政治原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,简述宋代“粉壁”的作用。

材料一 王阳明指出,各个民族有自己不同的生活习惯和伦理风俗,为了维护国家的统一、稳定和团结,政府应该重视各个民族的习俗和习惯,尊重每个民族的文化和传统礼仪,在国家层面,每个民族具有“顺其情不违其俗,循其故不异其宜”的民族差异性。王阳阳在面对不同人群、不同民族时,还提出了“人性之善,天下无不可教化之人”“天下如一家,中国如一人”等观点,并多次.上书朝廷,建议对民族地区采取土官和流官并列的制度。王阳明认为,人没有高低贵贱之分,每个民族的成员都可以成为贤人和圣人。他说:“在身心上做,决然以圣人为人人可到。”

——摘编自欧阳辉纯《论王阳明的民族观》

材料二 欧洲的民族主义是在封建社会的母胎中孕育而生的。经济联系的日益紧密和对外竞争、扩张的逐步展开,迫切需要获得相应区域范围政治力量的保护,以实现社会秩序的稳定和经济的正常运转。物质的生产打破了地域的限制,精神的生产也将如影随形。在相互交往中,人们忠诚的对象由神圣的天国转为世俗的人间,并开始认识、发现生存于其中的民族共同体,民族情感更为增长。人们在随后批判封建王朝国家的斗争中,产生了民族国家即“祖国”意识,表达了对民族国家的热爱。近代民族主义作为理性的政治观念,为民族国家的构建提供了一种政治价值和观念符号。

——摘编自宋新伟《民族主义在近代西方的缘起和蜕变》

(1)根据材料一,概括王阳明民族观的主要内容,并结合所学知识简要分析王阳明民族观的历史意义。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出欧洲近代民族主义产生的条件。

材料一 公元前6世纪末,罗马人通过革命驱逐了第七代国王“傲慢者塔克文”后,决定废除国王制度。布鲁特斯为罗马共和国创立了新制度,他用两位执政官取代国王,每个执政官后跟着12个刀斧手做开路先锋(像过去的国王一样),执政官的任期是1年。每当罗马出现重大的公共危机的时候,执政官(只需其中一人即可)会任命独裁官来取代执政官,独裁官的任期是6个月;(在仪仗方面)拥有24位刀斧手。布鲁特斯本人成为罗马共和政体下的第一位执政官,为了稳固共和政体,他不得不处死参与复辟王政的两个儿子,后来他本人也在平定“傲慢者塔克文”的叛乱中牺牲了,新任执政官瓦莱里乌斯为其举行了国葬。而后,共和政体通过“亲民者”瓦莱里乌斯的施政在罗马扎下了根。

——摘编自[日]盐野七生《罗马人的故事1:罗马不是一天建成的》

材料二 荷兰共和国(亦称“联省共和国”)是反抗西班牙统治的“尼德兰革命”的产物。1587年12月,联省议会决定不再邀请外国君主统治;1609年,败绩连连的西班牙被迫承认联省共和国为独立的国家。联省的七个省中每个都拥有相当密集的城市网,每个城市均自己管理自己,各自征税,各自为政。掌权的城市资产阶级既保卫自及的特权,也维护公民的权益,给个人创造了一定的自由。首都海牙为政治中心,其作用与美国的华盛顿相近。由于实行宗教宽容和信仰自由,荷兰成为“五方杂处之地”。城市的迅速壮大、成长使大批移民被改造为真正的“荷兰人”。联合省在军事上致力于建立一支强大的舰队,从而依靠其强大的军事力量。无论哪派掌权,联合省总是力图号令天下,政权在特权阶级内部流动。政治制度支撑着特权阶级,特权阶级则推动政治制度的发展。

——摘编自董正华《“联省共和”与17世纪荷兰的崛起》

(1)根据材料一、二,归纳古罗马共和制和近代荷兰共和制的共同点,并结合所学知识简析荷兰建立共和制度的意义。

(2)运用唯物史观,谈谈你对西方古代及近代早期共和制度的看法。

材料一 1943年10月,陕甘宁边区政府公布劳动英雄(模范)评选标准:甲、从事农业、工业、运输、打盐及纺织等生产之一而积极生产,成绩特出;乙、推动他人生产,并获得成绩……

——摘编自甘肃省社会科学院历史研究室《陕甘宁革命根据地史料选辑》(一)

材料二 1950年7月,政务院全体会议决定表彰工人、农民和士兵中的劳动模范,评选标准除了要求技术先进、发展生产有显著成绩之外,还特别强调认同党和国家、敢于同旧势力斗争、支援前线有特殊功绩等。

——摘编自孙云《1950年全国英模表彰大会的召开及意义》

材料三 1979年8月,国务院决定表彰全国劳动模范,评选标准主要包括“在生产技术上有重大改革或有重大合理化建议”、“在创造发明、科学研究方面有重大贡献”等,强调以生产建设一线的职工为重点,以生产成绩、革新论英雄。

——摘编自姚力《1977—1979年的全国劳动模范表彰》

材料四 2005年,中华全国总工会修订了全国劳动模范的评选标准,不仅完善了“劳动”的概念,进一步承认了管理、服务、科技等劳动形式的价值创造功能,而且也丰富了劳动者的主体构成,私营业主、进城务工人员以及体育、娱乐明星等首次纳入评选范围。

——摘编自中国政府网《新闻办举行2005年全国劳模表彰大会新闻发布会》等

(1)结合时代背景,指出材料一中劳动模范标准设立的原因,并分析材料二、三中劳动模范标准变化的原因。

(2)概括材料四中劳动模范评选标准的新内涵,并简析其意义。

材料一 汉代察举制分为举贤良方正、举孝廉等,包含自下而上的举荐和自上而下的考察,在乡党之间观察德行,在官职之上考察能力,有政绩者察选至中央,再作进一步考试和任用。“进贤受上赏,蔽贤蒙显戮”,要求举荐出真正的贤德之人,而非举荐亲私。汉武帝曾下诏命人讨论不举荐贤良的郡县官吏应如何治罪,并把能否荐贤纳入官员的政绩考核中。

——摘编自聂菲瑞《中国古代选贤任能的理论与实践》

材料二 在察举制向科举制转化的过程中,北齐从州郡学校和校外游学之徒中一起推荐孝廉,将学校与察举制度联系到了一起,打破了孝廉与门第出身的关系。隋朝,国子学等官学一贯重视儒家经学,朝廷因此将学校教育与明经选试制度相结合,创立了科举制,允许士人自举,州.县乡贡和中央省试均设置专门的考试机构并统一“以文取士”。

——摘编自周奇、金滢坤《论隋代察举制向科举制的转变》

(1)根据材料一,概括汉代察举制的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,简述隋朝创立科举制的意义。

材料一 公元前209年七月,秦二世下令征调淮河流域一带贫苦农民900人到渔阳(今北京密云)戍守。陈胜、吴广被指定为屯长。在秦尉的监督下,这900名戍卒行至蕲县大泽乡(今安徽宿县西寺坡乡刘村集),适值大雨,道路不通,无法按期到达指定地点。按秦法,戍卒误期要处斩。在生死存亡关头,陈胜、吴广密谋起义。他们以“鱼腹丹书,篝火狐鸣”的方法,制造舆论,同时利用秦尉酒后行凶打人的时机,除掉了两个秦尉,发动戍卒起义,号称“大楚”。戍卒们“斩木为兵,揭竿为旗”,举起了中国历史上第一次大规模的农民战争的旗帜。

——摘编自朱绍侯等《中国古代史》

材料二 刘邦当了皇帝之后,对秦的“二世而亡”是很警惕的。他要士人陆贾总结一下包括秦朝,在内的历代兴亡的经验教训,为他提供借鉴。陆贾根据儒学和黄老学说,又结合当时国家残破、经济凋敝的情况,写成论文十二篇。其主要观,点为“事逾烦,天下逾乱;法逾滋,而奸逾炽;兵马益设,而敌人愈多。秦非不欲为治,然失之者乃举措暴众,而用刑太极故也”。刘邦很赞赏陆贾的意见。后来惠帝、文帝、景帝都遵循了刘邦时初步形成的统治思想。

——摘编自张传玺《中国古代史纲》

(1)根据材料一,概括陈胜吴起义爆发的特点。

(2)根据材料二,说明促进汉初统治思想形成的因素,并结合所学知识分析这一统治思想对汉朝的深远影响。

材料一 19世纪80年代至20世纪20年代是美国的“进步时代”,这一时期美国奉行主导性的不干预理念,导致了大量低收入人群无家可归或者居住条件恶劣。当时进步主义者通过拍照展览、出版著作、巡回演讲等形式试图唤起社会对住房问题的关注,并对欧洲一些城市政府为控制住房发展成本而购买廉价土地的做法给予肯定,期盼以此推动政府对住房租赁市场进行规制,保障住房的基本标准。其中代表人物维勒成立的全国住房协会,在倡导政府和慈善机构建立“模范廉价公寓”上作出了突出贡献。

——摘编自朱亚鹏《美国“进步时代”的住房问题以及启示》

材料二 1930~1968年:美国制定了最早的临时住房保障法案,联邦政府出资,地方政府建造公共住房,并通过贷款担保和发行债券,提供住房贷款。1949年的《住房法案》进一步扩展公共住房规模。

1968~1986年:1974年《住房法和社区发展法》实施后,美国针对低收入阶层的住房政策基本上以房租补贴为主,从而将联邦住房援助由住房供应领域转到住房消费领域,并充分地调动了地方政府和房地产开发商的参与热情。

20世纪80年代以来,美国政府不断出台一些其他调整、辅助计划,作为房租补贴计划的补充。

——摘编自孙填龙《浅谈美国住房保障政策及其对我国的启示》

(1)根据材料一,概括美国“进步时代”住房运动的主要内容。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出20世纪30年代以来美国住房保障事业的发展。

材料一 与英国的文官文化水准不高的情况不同,德国(普鲁士)早在18世纪就形成了把有才能的人征募为政府官员的传统,而且把学历当作衡量一个人才能的重要标准。在腓特烈二世(普鲁士国王,1740~1786年在位)时期,成立了一个专门委员会,负责考核谋求公职者。应征者必须是接受过大学教育的,并要通过2~3次考试。在德国统一后,受普鲁士传统影响,帝国形成了偏重接受那些受过法学教育和训练的人为高级文官的传统。据统计,1895年,113名枢密顾问中有30人是法学博士。当时,帝国司法部中约一半官员,外交部和内政部约1/3官员,财政部、海军部和铁路部约1/4官员是法学博士。

材料二 在德意志第二帝国,社会民主党人及其子女被绝对排斥在高级文官阶层之外。无产阶级和其他劳动群众的子女也很少能争取到高级文官职位。高额的受教育费用剥夺了下层阶级子女接受高等教育的机会。1887~1890年,在普鲁士大学生中,工人的儿子不到千分之一。许多有关文官问题的文件都强调,应征者在整个四年试用期间,既不领取任何报酬,也不会被许诺最终获得任命。1899年,一大臣职位出现空缺,霍亨洛熙宰相写道:“当看到只有很少人适合担任这一职位时真令人害怕。”

——以上材料均摘编自王扬《19世纪末20世纪初德国高级文官状况试析》

(1)根据材料一、二,概括近代德国高级文官制度的特点,并结合所学知识说明其产生的社会基础。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简要分析近代德国高级文官制度的影响。