崔日用,滑州灵昌人,其先自博陵徙家焉。进士举,初为芮城

神龙中,秘书监郑普思欲纳女后宫,潜谋左道,日用遽奏劾之。普思方承恩,中宗不之省。日用廷争恳至,词甚抗直,普思竟伏其罪。时宗楚客、武三思、武延秀等递为朋党,日用潜皆附之,骤迁兵部侍郎兼修文馆学士。中宗暴崩,韦庶人称制,日用恐祸及己。知玄宗将图义举,乃因沙门普润、道士王晔密诣籓邸,深自结纳,潜谋翼戴。玄宗尝谓曰:“今谋此举,直为亲,不为身。”日用曰:“此乃孝感动天,事必克捷。望速发,出其不意,若少迟延,或恐生变。”及讨平韦氏,其夜,令权知

十年,转并州大都督长史。寻卒,时年五十,赠吏部尚书,谥曰昭。后又赠荆州大都督, 子宗之袭。日用才辩过人,见事敏速,每朝廷有事,转祸为福,以取富贵。及先天已后,复 求入相,竟亦不遂。

(选自《旧唐书•崔日用》有删节)

1.对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是| A.太平公主谋逆/有期陛下往/在宫府欲有讨捕/犹是子道/臣道须用谋用力/今既光临大宝/但须下/一制谁敢不从/忽奸宄得志/则祸乱不小 |

| B.太平公主谋逆有期/陛下往在宫府/欲有讨捕/犹是子道臣道/须用谋用力/今既光临大宝/但须下一制/谁敢不从/忽奸宄得志/则祸乱不小 |

| C.太平公主谋逆有期/陛下往在宫府欲有讨捕/犹是子道/臣道须用谋用力/今既光临大宝/但须下一制/谁敢不从/忽奸宄/得志则祸乱不小 |

| D.太平公主谋逆/有期陛下往/在宫府欲有讨捕/犹是子道臣道/须用谋用力/今既光临大宝/但须下/一制谁敢不从/忽奸宄/得志则祸乱不小 |

| A.尉,古代官名,一般是武官,如县尉、都尉、卫尉、太尉。文中的“芮城尉”和“新 丰尉”是指同一级别的官员。 |

| B.雍州,历史上的九州之一,在秦汉隋唐时期地理位置相当重要,文中崔日用被暂时任命为雍州长史,说明了朝廷对他的倚重。 |

| C.社稷,社稷本义是指土神和谷神,君主为了祈求安定和丰收,每年都要到郊外祭祀土 地神和五谷神,后来社稷就被用来借指国家。 |

| D.检校,检校之衔始于晋朝,最初有审查、核实的职责,后来指在本官之外暂时兼任他 职,朝廷对宠信、敬重的大臣多加此名。 |

| A.崔日用在负责调度行旅宴饮所用之物时打着陕州刺史宗楚客的名号为武则天的随行官 员送上山珍美食,因而得到宗楚客的推荐。 |

| B.秘书监郑普思想把女儿送到后宫,暗中谋划,使用邪魔歪道,崔日用据理力争,极力 弹劾他,最终让郑普思认罪伏法,受到惩戒。 |

| C.崔日用知道玄宗打算铲除韦氏及其党羽后,劝说鼓励玄宗尽早行动,免生变故。平定 成功后,他便被任命为雍州长史。 |

| D.朝廷每有祸事,崔日用往往能准确迅速地预判,让朝事转危为安。为此朝廷再次请他 出任宰相之职,但他最终没有答应。 |

(1)乃因沙门普润、道士王晔密诣籓邸,深自结纳, 潜谋翼戴。

(2)与中书侍郎薛稷不协,于中书忿竞,由是转雍州长史,停知政事。

午 枕①

王安石

百年春梦去悠悠,不复吹箫②向此留。

野草自花还自落,鸣鸠相乳亦相酬。

旧蹊埋没开新径,朱户欹斜见画楼。

欲把一杯无伴侣,眼看兴废使人愁。

(注)①本诗写于宋神宗去世后,当时新法已被全部废除。②吹箫:《列仙传》记载,萧史善吹箫,作凤鸣。秦穆公以女弄玉妻之,作凤楼,教弄玉吹箫,感凤来集,弄玉乘凤、萧史乘龙,夫妇同仙去。

1.下列对这首宋诗的赏析,不恰当的一项是

| A.首句叙事点题,诗人午后就枕而眠,醒来梦境已悠然远去,“百年”二字写出梦中所历时间之长。 |

| B.第二句化用萧史、弄玉之典,感慨自己没有神仙道术可以长留梦境之中,表达了对梦境的留恋。 |

| C.颔联写了野草的花开花落,鸣鸠的相乳相酬,句句是景语,句句亦是理语,景理结合,颇具深意。 |

| D.“朱户欹斜见画楼”一句,描写朱户画楼兴废迭代的情状,对比之中抨击了豪门贵族的奢侈生活。 |

儒学作为一种精神导向渗透在唐诗的创作宗旨和思想内涵中,对其产生了潜移默化而又深远绵长的影响。通过对儒学的吸收、转化、融和,唐诗逐渐开拓着自身新的发展道路,尤其在应制、宦游、乐府、咏史等多种诗歌类型中,形成了文质浑融的诗性表达。

从《诗经》开始,中国传统文学肩负起“上以风化下,下以风刺上”的政教功能。在这一互动的过程中,儒学作为一种理念早已融入到诗歌之中,尤其对唐代应制诗创作,具有一种箴规引领的作用。应制诗起于汉魏而盛行于唐,满足了彰显皇家气象与凝聚政治力量的需要,符合儒家“征圣宗经”的文学观念及“文质彬彬”的美政要求。尽管应制诗只是一种围绕皇权展开的诗歌样式,但在诗中大力提倡儒家思想的做法,开启了唐诗注重“风雅兴寄”的先河。

如果说在应制诗中宣扬儒学满足的是统治者的政治诉求,那么,像“初唐四杰”这样的普通士人“援儒入诗”,则反映了唐诗在发展过程中对儒家理念广泛而迫切的思想需要。“四杰”在诗歌理论中充分吸收融合儒学主张,有力纠正了齐梁文学思想贫弱的弊病,成为唐诗“声律风骨兼备”的先导实践。儒学的渗透对四杰诗体、诗风的变化产生了巨大的影响。他们在或辽远壮阔、或秀丽明澈的山水之中渗透进自己的入世态度。以“四杰”为代表的宦游诗人,多将自己的人生遭际与儒学的济世情怀、功业思想等联系起来,尽管有些诗作在艺术表达上还比较生硬,但为气象浑融的盛唐之音积蓄了经验,传达出了大唐独有的精神风尚。

安史之乱给唐朝带来了沉重的打击,面对战争留下的破败局面,中唐士人将儒学视为疗救之方,将儒学与诗文的载道功能有机地结合起来。白居易、元稹等发扬了杜甫“即事名篇”的创作方式,大力提倡“为君、为臣、为民、为物、为事”的新乐府创作,写下了《秦中吟》《新乐府》等辞质、言直、事核、体顺的作品,希冀以此“救济人病,裨补时阙”。唐代士人追求“致君尧舜上,再使风俗淳”的政治抱负,奉守“穷则独善其身,达则兼济天下”的人生信条,将自己的治世理想与政治主张以儒者的姿态写入唐诗;而“合时”“合事”的新乐府创作,用诗化的语言表达了这一真挚、强烈、沉重、深刻的情感,从创作的角度实现了理念、心性与情感的完美统一。

在中晚唐的诗作中,咏史怀古的数量越来越多,刘禹锡、杜牧、李商隐、罗隐等,不约而同地选择将儒家治世理想融入到诗作之中,在治乱兴亡的议论和咏叹中凝练出个人的创作风格。对唐诗而言,儒学不仅是充盈于字句之间厚重深沉的情感,而且在诗人探究古今、感怀兴亡之际,还提供给人们理性的哲思。

在唐代,儒学是诗歌重要的思想背景与文化语境,不同的诗人在对儒学的坚守与汲取中形成了自己的创作个性,唐代的诗坛呈现出一种张弛有度、广袤丰富的局面。

(摘编自王聪《儒学在唐诗中的精神转化与呈现》)

1.下列关于原文内容的理解和分析,正确的一项是( )| A.儒学对唐诗产生了潜移默化而又深远绵长的影响,唐诗促进了儒学的吸收、转化、融合。 |

| B.儒学的渗透对“初唐四杰”诗体、诗风的变化产生了巨大影响,使他们的诗作全面走向成熟。 |

| C.儒学作为一种理念早已融入诗歌之中,它对盛行于唐代的应制诗创作具有箴规引领作用。 |

| D.儒学是诗歌重要的思想背景与文化语境,诗人因创作个性不同而对儒家的坚守与汲取有别。 |

| A.文章运用对比论证的方法,论述了应制诗和宦游诗在宣扬儒学思想方面的不同立场和态度。 |

| B.文章主体从应制、宦游、乐府、咏史等诗歌类型论述了儒学在唐诗中的精神转化与呈现。 |

| C.文章以白居易、元稹等人的诗歌创作为例,说明了乐府诗将儒学与诗文载道功能结合起来。 |

| D.文章以总分总的论证结构,条理清楚地论述了儒学作为一种精神导向对唐诗创作的影响。 |

| A.应制诗是一种围绕皇权展开的诗歌样式,在应制诗中宣扬儒家思想是为了满足统治者的政治诉求。 |

| B.因为安史之乱给唐朝带来沉重打击,所以中唐的士人将自己的治世理想以儒者的姿态写入唐诗。 |

| C.那些宦游诗人多将自己的人生际遇与儒学的济世情怀等联系起来,在诗中渗透进自己的入世态度。 |

| D.在中晚唐的咏史怀古诗中,儒学在诗人探究古今、感怀兴亡的同时,还为人们提供了理性的哲思。 |

①徐达,字天德,濠人,世业农。达少有大志,长身高颧,刚毅武勇。太祖之为郭子兴部帅也,达时年二十二,往从之,一见语合。及太祖南略定远,帅二十四人往,达首与焉。寻从破元兵于滁州涧,从取和州,子兴授达镇抚。子兴

②寻拜征虏大将军。达尤长于谋略,所至不扰,即获壮士,结以恩义而为己用。由此多乐附大将军者。至是,太祖谕诸将御军持重有纪律,战胜攻取得为将之体者,莫如大将军达。

③洪武元年,太祖即帝位,以达为右丞相。册立皇太子,以达兼太子少傅。

④每岁春出,冬暮召还,以为常。还辄上将印,赐休沐,宴见欢饮,有布衣兄弟称,而达愈恭慎。帝尝从容言:“徐兄功大,未有宁居,可赐以旧邸。”旧邸者,太祖为吴王时所居也。达固辞。一日,帝与达之邸,强饮之醉,而蒙之被,舁卧正寝。达醒,惊趋下阶,俯伏呼死罪。帝觇之,大悦。乃命有司即旧邸前治甲第,表其坊曰“大功”。胡惟庸为丞相,欲结好于达,达

⑤达言简虑精。在军,令出不二。诸将奉持凛凛,而帝前恭谨如不能言。善拊循,与下同甘苦,士无不感恩效死,以故所向克捷。尤严戢部伍,所平大都二,省会三,郡邑百数,闾井宴然,民不苦兵。归朝之日,单车就舍,延礼儒生,谈议终日,雍雍如也。帝尝称之曰:“受命而出,成功而旋,不

(节选自《明史》,有改动)

【注】:①中正无疵:正直无瑕。

1.对下列句子中加点词语的解释,不正确的一项是| A.不 |

| B.子兴 |

| C.达 |

| D.明年二月,病 |

| A. |

| B.帝与达 |

| C.强饮之醉, |

| D.太祖 |

| A.胡惟庸巴结徐达不成,又通过贿赂看门人来设法对付,徐达照样不予理睬,并在皇帝面前指出他不宜担任丞相。 |

| B.徐达在北平生病,皇帝亲自前去慰问,后来又将徐达召回,但不久后他还是去世了,皇帝因此非常伤心。 |

| C.徐达年轻时,投奔当时还是郭子兴部下的太祖,两人一见如故;后来又因屡立战功,而被任命为统军元帅。 |

| D.太祖与徐达以布衣兄弟相称,并要把自己做吴王时所用的旧居赐给徐达居住,徐达却坚决地予以拒绝。 |

(1)达尤长于谋略,所至不扰,即获壮士,结以恩义而为己用。

(2)夫晋,何厌之有? 既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?

清平乐①

李清照

年年雪里,常插梅花醉。挼②尽梅花无好意,赢得满衣清泪。

今年海角天涯,萧萧两鬓生华。看取晚来风势,故应难看梅花。

【注】①本词是李清照南渡后(晚年)的赏梅词作,也是词人对自己一生早、中、晚三期带有总结性的追忆之作。②挼,ruó,揉搓。

1.下列关于诗歌的理解和赏析,不正确的一项是()| A.清平乐,词牌名,取用汉乐府“清乐”“平乐”两乐调命名。双调,四十六字,属于中调。 |

| B.“常插梅花醉”,一个“醉”字将词人热爱梅花,为梅花陶醉的心情充分表达出来。 |

| C.“看取”二句:“看取”是观察的意思,观察自然界的“风势”。虽然出于对“梅花”的关切和爱惜,但此处“晚来风势”应包含深层语义。 |

| D.李清照在词中把个人身世与梅花紧紧联系在一起,在梅花上寄托了遭际与情思,构思甚巧而寄托甚深。 |

胡宗宪,字汝贞,绩溪人。嘉靖十七年进士。历知益都、余姚二县。擢御史,巡按宣、大。三十三年,出按浙江。时歙人汪直据五岛煽诸倭入寇,而徐海、陈东、麻叶等巢柘林、乍浦、川沙洼,日扰郡邑。时柘林诸倭移屯陶宅,势稍杀。会苏、松巡抚曹邦辅歼倭浒墅,文华欲攘功不得,大恨,遂进剿陶宅残寇。

初,宗宪令客蒋洲、陈可愿谕日本国王,遇汪直养子滶于五岛,邀使见直。宗宪与直同乡里,欲招致之,释直母妻于金华狱,资给甚厚。洲等谕宗宪指。直心动,又知母妻无恙,大喜曰:“俞大猷绝我归路,故至此。若贷罪许市,吾亦欲归耳。但日本国王已死,各岛不相摄,须次第谕之。”因留洲而遣滶等护可愿归。宗宪厚遇滶,令立功。滶大喜,以徐海入犯来告。亡何,海果引大隅、萨摩二岛倭分掠瓜洲、上海、慈溪,自引万余人攻乍浦,陈东、麻叶与俱。宗宪壁塘栖,与巡抚阮鹗相掎角。会海趋皂林,鹗遣游击宗礼击海于崇德三里桥,三战三捷。

三十六年正月,阮鹗改抚福建,即命宗宪兼浙江巡抚事。至明年春,新倭复大至,严旨责宗宪。宗宪惧得罪,上疏陈战功,谓贼可指日灭。所司论其欺诞。帝怒,尽夺诸将大猷等职,切让宗宪,令克期平贼。时赵文华已得罪死,宗宪失内援,见寇患未已,思自媚于上,会得白鹿于舟山,献之。帝大悦,行告庙礼,厚赉银币。

(选自《明史》,有删改)

1.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是()| A.宗宪与共/将锐卒四千/营砖桥/约邦辅夹击/倭殊死战/宗宪兵死者千余/而倭犯浙东诸州县/杀文武吏甚众 |

| B.宗宪与/共将锐卒四千/营砖桥/约邦辅夹击倭/殊死战/宗宪兵死者千余/而倭犯浙东/诸州县杀文武吏甚众 |

| C.宗宪与共/将锐卒四千/营砖桥/约邦辅夹击倭/殊死战/宗宪兵死者千余/而倭犯浙东/诸州县杀文武吏甚众 |

| D.宗宪与/共将锐卒四千/营砖桥/约邦辅夹击/倭殊死战/宗宪兵死者千余/而倭犯浙东/诸州县杀文武吏甚众 |

| A.嘉靖是明世宗的年号。帝王年号纪年是古代常用的纪年方式,除帝王年号纪年外还有一种常用的纪年方式为干支纪年。 |

| B.擢是提拔的意思。古代官职的变动有些特殊称谓,如,升官常用“升、擢、拔、迁”等,贬官常用“贬、谪、左迁”等。 |

| C.疏是古代臣子向皇帝分条陈述自己对某事意见的一种文体。臣子向皇帝陈述自己的意见常用的文体还有表,如《陈情表》。 |

| D.庙是古代供祀祖宗的地方。古代对庙的规模有严格的等级限制,因天子供奉七庙,所以有时用“七庙”代指国家。 |

| A.胡宗宪进士出身,做过知县、御史等职,后在与倭寇的激战中闻名,因赵文华的举荐而升职。 |

| B.胡宗宪在处理倭寇时,剿抚并用。他为了招抚汪直,从监狱释放了汪直的母亲、妻子,并友好地对待其养子。 |

| C.胡宗宪在倭寇大举进攻上海、慈溪时,与阮鹗互为掎角,并在崇德三里桥与徐海激战,三战三捷。 |

| D.胡宗宪在朝中失去内援和倭寇祸患不止的形势下,为了讨好皇帝,迸献白鹿,受到了皇帝的赏赐。 |

(1)会苏、松巡抚曹邦辅歼倭浒墅,文华欲攘功不得,大恨,遂进剿陶宅残寇。

(2)帝怒,尽夺诸将大猷等职,切让宗宪,令克期平贼。

送国棋王逢

杜牧

玉子纹楸一路饶①,最宜檐雨竹萧萧。

羸形暗去春泉长,拔势横来野火烧。

守道还如周伏柱②,鏖兵不羡霍嫖姚③。

得年七十更万日,与子期于局上销。

【注】①玉子纹楸:精美的棋子、棋盘;一路饶:即让一子。②周伏柱:指老子,曾做过周朝的柱下史。③霍嫖姚:即霍去病,汉武帝时名将,两次大破匈奴,屡建战功,曾为嫖姚校尉。

1.下列对这首诗的赏析,不恰当的一项是( )

| A.诗歌首联从令人难忘的对弈场景人手,“檐雨竹萧萧”烘托出幽雅惬意的环境。 |

| B.“羸形暗去春泉长”是说王逢下棋扶弱起危好比春泉潺湲不息,充满了生机。 |

| C.“拔势横来野火烧”运用比喻,说明王逢进攻起来势如拔旗斩将疾如野火燎原。 |

| D.颈联不仅写出王逢以静制动进攻厮杀的棋风,还写出了其精通兵法多才多艺。 |

①中国是诗的国度,诗成为中华民族的骄傲,但这个成就的取得付出了很大的代价。

②从文学史上说,西方很早就出现了史诗,而中国却没有史诗。既然是诗的国度,为什么没有史诗呢?是不是缺少史诗的素材呢?不是。《诗经》的《大雅》中就有反映周民族历史的诗歌,《生民》《公刘》《大明》等记载了周民族源起、发展的重要事件。但它们是祭歌,属于赞美歌的性质,叙事、描写只是粗陈梗概。如周武王伐殷攻取天下,其中战争场面在史诗中正是可以写得有声有色的,但在《大明》中只用了短短的十四句就结束了。这就是说,中国虽有史诗的素材,但它们却只构成了诗歌的背景,真正写出来的是抒情的赞歌。这表明中国的诗歌从一开始就走上了一条抒情的道路,而不是叙事的道路。

③同样的缘故,中国的戏剧也产生得很晚,西方在古希腊时代就出现了戏剧,而中国直到元代才出现。其实,戏剧的素材很早就有,只是没有发展成戏剧,如《楚辞》中的《九歌》是富有神话性的祭神乐歌,《湘君》《湘夫人》就是两幕歌舞场面,暗含着湘君、湘夫人悲欢离合的一段过程。这两首诗都用抒情的笔法,成为《九歌》中最富于抒情性的作品。那么,有神话,有故事,有表演,为什么没有发展为戏剧呢?欧洲的戏剧就是从酒神节的赞歌中逐渐发展成为戏剧的,而《九歌》却将可以写成戏剧的素材写成了抒情的诗章。这同样是因为中国诗歌一开始就走上了抒情的道路。

④就文学史而言,这的确是很大的损失,并且没有含有神话的悲剧和史诗,古代神话保留下来的自然也就较少。付出了这么大的代价,得到是什么呢?那就是以十五国风为代表的抒情传统。

⑤中国长篇叙事诗因此也出现得很晚,而且数量不多。即便有一些叙事诗,篇幅也不算长。西方的叙事诗动辄千行、几卷,而在中国,《长恨歌》就算是长的了,也不过一百二十行而已。中国真正可算是长篇叙事诗的作品到了明代才有,那就是鼓词和弹词。鼓词大多叙述历史兴亡、战争之事,弹词写爱情故事的多一些,也有写历史故事的,如《二十一史弹词》。鼓词、弹词都采用弹唱的形式。可是这类长篇叙事诗,篇幅越长,故事情节越多,诗意也就越少,只是具备了诗的形式而已,其实质是小说。可见中国的故事多是在小说发达以后才大量成长起来的。唐人的传奇几乎不入戏曲的,这说明小说发展了叙事的特长,才带来了丰富的人物故事情节,于是才有了戏剧和长篇叙事诗。而小说又总是晚出的,中国如此,欧洲也是如此。不同之处在于,西方的诗歌在小说出现之前承担了一部分叙事的使命,而中国的诗歌一开始就以抒情为中心,等到小说发达时,抒情诗的传统早已充分发展,诗的国度也早已形成。

⑥从这里,可以得出怎样的结论呢?这就是:中国的诗歌是依靠抒情的特长而存在和发展的,并不因为缺少叙事诗,诗坛就不繁荣。相反,正因为走了抒情的道路,中国才成为诗的国度。从文学史来说,付出的代价是无法补偿的,但就诗歌来说,这个路子走对了。

(摘编自林庚《漫谈中国古典诗歌的艺术借鉴》)

1.下列关于原文内容的理解和分析,正确的一项是( )| A.中国虽然诗歌创作繁荣,然而没有史诗;西方虽然诗歌成就不高,但史诗出现很早。 |

| B.中国没有史诗,中国的戏剧很晚才出现,其原因都是中国的诗歌从一开始就走了一条抒情之路。 |

| C.鼓词和弹词虽然从形式上看属于长篇叙事诗,但其故事情节丰富,了无诗意,其实质仍然是小说。 |

| D.小说出现之前,西方诗歌有一部分叙事功能,中国诗歌则没有,这是因为中西方诗歌发展路径不同。 |

| A.文章运用了“总—分—总”的论证思路:第①段总写,②③⑤段分写,⑥段总结全文。 |

| B.第④段起到承上启下的作用:“损失” “代价”承接上文,“抒情传统”则开启下文。 |

| C.文章以中西方诗歌、戏剧的发展特点为重点,由点及面,阐述了中西方文学的不同。 |

| D.文章观点鲜明,所举例子如《九歌》《二十一史弹词》等使文章资料详实,令人信服。 |

| A.从素材来看,周武王伐殷可以写成浩繁的史诗,但先人们却写成了抒情诗,这是由中国诗歌的发展特点决定的。 |

| B.《长恨歌》一百二十行,在中国篇幅算长的,但难以和西方的叙事诗相提并论,因为西方的叙事诗动辄千行、几卷。 |

| C.就文学史而言,中国诗歌虽然在发展过程中付出了没有史诗、戏剧出现较晚等代价,但的确取得了辉煌的成就。 |

| D.中国诗坛因为中国诗歌走了一条抒情的道路而繁荣,如果能同时走抒情和叙事两条路,那中国诗坛会更加繁荣。 |

登赏心亭①

陆 游

蜀栈秦关岁月遒,今年乘兴却东游。

全家稳下黄牛峡,半醉来寻白鹭洲。

黯黯江云瓜步②雨,萧萧木叶石城秋。

孤臣老抱忧时意,欲请迁都③涕已流。

[注]①赏心亭:在城西下水门城上,下临秦淮,尽观赏之胜。陆游从四川回来舟经建康,登亭有感而赋此诗。②瓜步:瓜步山,在南京的六合。③迁都:南宋主战派一贯主张迁都建康(南京),便于随时出师收复汴京。

1.下列对这首诗的赏析,不恰当的一项是( )

| A.“岁月遒”暗示了诗人被外放四川秦地做官时的一段不平常岁月。 |

| B.颔联按游踪来写,诗人过了黄牛峡后来到白鹭洲,继而登亭抒怀。 |

| C.颈联运用叠词,写出眼前略显萧瑟却壮美的秋色,照应“乘兴却东游”。 |

| D.全诗先叙事、写景,后抒情,以爱国之情为线索,使全篇浑然一体。 |

材料一:

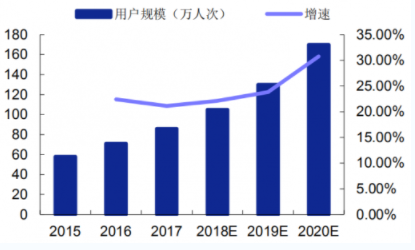

图二我国参与游学用户规模

[注]: 2018年至2020年为预测数据。

(数据来源于“中国产业信息网”)

材料二:

“我国现有K12阶段(即幼儿园——12年级)人数约1.8亿,游学、夏令营参与比例预计在5%左右,近1000万人次。预计三年内,参与比例有望超过10%,前景广阔。”携程旅游日前发布的《2017—2018年度中国游学旅行报告》称,“越来越多中国家庭热衷去国外参加游学;营地类旅游,2018年预计规模达到100万人次,收入超过300亿元。”报告还指出,“游学业务以每年超过100%的速度增长”。 同时,价格更亲民的国内游学的增长率是出境游的2倍以上,达到120%,人均团费在4200元左右。“无论是国内还是海外游学,孩子的游学年龄都向低龄化发展。”携程游学平台负责人张洁说,“用户数据显示,2017-2018年度,用户初次体验海外游学平均年龄在12.1岁,初次体验国内游学平均年龄在8.8岁。相比2015—2016年度分别下降0.8岁和1.2岁。”

(摘编自《暑期游学,如何游学兼得》,《人民日报》2018年8月11日)

材料三:

理想很丰满,现实很骨感。一些项目游而不学,只在普通旅游产品上打上“游学”标签,价格立即水涨船高;一些项目走“奢华路线”,吃大餐,住豪华酒店,甚至安排奢侈购物,完全复制成人游“套路”;一些项目以体验名校、提高外语能力为幌子,实际上就是带孩子转转校园、跟外国人聊聊天;一些组织机构资质堪忧,项目设计粗糙,隐含安全风险……各种项目良莠不齐,游学乱象令人担忧。而家长即便感觉“被坑”,也很难维权。其实,游学的目的在于增长见识、提升素质,精髓在于“浸入式”体验风土人情、吸收文化养分。真正的游学应该包含多元教育元素,有专业课程设置、教学任务或研究课题,而不是走马观花、浮光掠影。欧美国家成熟的营地教育传统、研修游学机制,目光聚焦于帮助孩子打开眼界、提高素质,而非钻进钱眼里。

(摘编自《莫忘海外游学的“初心与远方”》,“新华网”2018年8月8日)

材料四:

当下的研学旅行发源于古时的游学。春秋时期孔子率领众弟子周游列国14年,杏坛讲学,修订六经;唐代李白年轻时便走出蜀地,“仗剑去国,辞亲远游,南穷苍梧,东涉溟海”。古人通过学习与游历的融合,增长见识、锻造坚韧意志、培养适应环境的能力,正如严复所说:“大抵少年能以旅游观览山水名胜为乐,乃极佳事。因此中不但怡神遣目,且能增进许多阅历学问,激发多少志气,更无论太史公文得江山之助者矣。”研学旅行的概念最早于2013年由国务院提出,2016年,《教育部等11部门关于推进中小学生研学旅行的意见》发布,研学旅行首次由多部门联合发文落实推进。研学旅行是指由学校根据区域特色、学生年龄特点和各学科教学内容需要,组织学生通过集体旅行、集中食宿的方式走出校园,在与平常不同的生活中拓展视野、丰富知识,加深与自然、文化的亲近感,增加对集体生活方式和社会公共道德的体验。目前,我国研学旅行尚处于起步阶段,关注度已逐年升温。

(摘编自《研学旅行:孩子“走出去” 知识“记下来”》,“人民网”2018年8月10日)

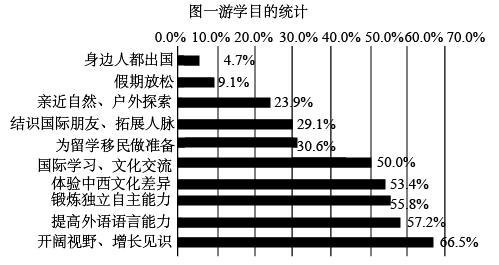

1.下列对材料相关内容的理解,不正确的一项是( )| A.从“游学目的统计”统计图可以看出,目前我国游学的目的主要是开阔视野、增长见识、提高外语语言能力、锻炼独立自主能力等。 |

| B.从“我国参与游学用户规模”统计图可以看出,从2016年到2020年,不论是游学用户规模还是增长速度都呈上升趋势。 |

| C.从携程旅游的统计看,游学活动呈现以下特点:增长速度快、国内游学增长率高于出境游、游学年龄较往年有降低的趋势。 |

| D.从材料三反映的现状来看,目前的游学还存在不少问题,比如价格高昂、重“游”不重“学”、组织机构的资质不过关等。 |

| A.携程旅游所说的“前景广阔”是指游学等项目能带来经济效益,这种较强的诱惑力无疑会给游学项目的开发、研究提供动力。 |

| B.造成“理想很丰满,现实很骨感”的游学现状的主要原因是一些组织者或旅游机构的做法与游学应有的形式大相径庭。 |

| C.2013年国务院提出与古人游学有某种相似性的研学旅行概念,其根本原因在于现行的学校教育存在着种种弊端。 |

| D.政府发出文件对研学旅行的形式提出了建议,指明了方向,但只有完善与研学旅行相应的配套机制才能保障研学的目的和实质。 |