| A.说明隋唐民族关系融洽 | B.实证丝绸之路阻碍减少 |

| C.表明孝亲观念影响深远 | D.体现民族国家观念形成 |

“衣冠南渡”,语出唐代史学家刘知几《史通·邑里》:“自雒阳荡覆,衣冠南渡。”指西晋为匈奴所灭,中原士族避乱江左,政权南迁建立东晋的事件。

材料一:晋为无道,奴隶御我。今司马氏父子兄弟自相鱼肉,此天厌晋德,授之于我……渊少好学,习《毛诗》、京氏《易》、马氏《尚书》,尤好《左氏春秋》,孙、吴《兵法》,《史》《汉》、诸子,无不综览。

——《晋书·刘元海(匈奴单于刘渊)载记》

(1)根据材料一,请简析西晋遭匈奴灭国、被迫衣冠南渡的原因。

(2)按照中原士族南逃避乱、中原政权南迁的定义,中国古代史上还发生过一次“衣冠南渡”,发生的时代是( )

| A.隋末唐初 | B.北宋初年 | C.北宋末年 | D.元末明初 |

A.文成公主进藏B.孝文帝改革C.设置榷场

推行汉制:

和亲会盟:

经济交往:

材料二:二虏之势所以难制者,有城国,有行国,古之夷狄能行而已,今兼中国之所有矣。

——《道山清话》载宋神宗对辽和西夏的评价

材料三:世祖皇帝(忽必烈)建元中统以来,始采取故老诸儒之言,考求前代之典,立朝廷而建官府。

——《经世大典序录·官制》

材料四:至于元嘉末(南朝宋文帝刘义隆年号)……地广野丰,民勤本业,一岁或稔(丰收),则数郡忘饥。会土(会稽郡)带海傍湖,良畴亦数十万顷,膏腴上地,亩直一金。荆城跨南楚之富,扬部有全吴之沃,鱼盐杞梓之利,充仞八方,丝绵布帛之饶,覆衣天下。

——《宋书·孔季恭传》

(4)请综合以上所有材料及所学知识,分析中国古代史上民族冲突的历史影响。

| A.典客管理民族事务 | B.羁縻政策 | C.设宣政院管理西藏 | D.改土归流 |

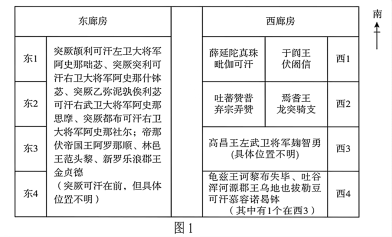

材料一 唐朝前期各民族分布及对边疆的管辖图

——据《普通高中历史地图册·中外历史纲要(上)》(星球地图出版社)

材料二 隋唐制度广博纷复,魏晋南北朝民族互动与竞争为“中原文化颓废之躯”注入 “塞外野蛮精悍之血”。唐朝统治者吸取战争、分裂给各族人民造成极大损伤的教训和汉代以来和亲、互市、册封、招抚等民族政策的经验,推行儒家“仁政”思想。如唐太宗言:“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一,故其种落皆依朕如父母”,逐渐形成了唐朝开明的民族政策。……当然,唐与周边各民族军事力量强弱对比,以及少数民族的发展格局,是影响唐代民族政策的重要因素。如唐太宗在征服东突厥和漠北铁勒诸部归降的形势下设置羁縻府州。唐前期共设六大都护府统领边疆少数民族事务,主要是通过羁縻府州来进行的。但羁縻府州是以唐整体实力强盛为基础的,其作用有限。

——摘编自李鸿宾《唐代的民族交融与政治发展》、杨华双《唐朝开明民族政策述略》

(1)请提取材料一图中关于唐代民族关系的重要历史信息。

(2)根据材料二,概括唐代制定民族政策的依据。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,概括指出唐代推行的民族政策产生的影响。

| A.对外交流频繁 | B.开明平等的民族政策 |

| C.文化兼收并蓄 | D.采取蕃汉分治的制度 |

| A.海上丝绸之路得以开通 | B.国内出现了民族交融高潮 |

| C.鸿胪寺官员职务较繁忙 | D.突厥对中原的威胁被解除 |

材料一 中国地域辽阔,地理环境复杂多样。各地的地形、土壤、气候等自然条件的千差万别,造成了地域之间经济文化面貌的巨大差异和发展的不平衡。在不同的自然环境中,人们要分别开发和利用不同的自然资源,他们的生产方式、生活方式和产品也就各有不同。这使得中国自古以来就有众多民族和多元文化。不同的地战与文化,既有隔阂的一面,又有互相取长补短、互通有无的需要。因此,自身生存和发展的需要,使得自古以来,各地区与民族之间尽管有山河阻隔,却一直进行着日益密切的经济交流。

——摘自杨圣敏、丁宏《中国民族志》

(1)根据材料一,概括中国民族众多以及各民族交往,交流的原因。

材料二

地区 | 史实 |

| 新疆 | 西汉:公元前60年,设立西域都护 唐朝:设立安西都护府和北庭都护府 元朝:设置北庭都元帅府等机构 清朝:平定大、小和卓叛乱;设置伊犁将军 |

| 西藏 | 唐朝:与吐蕃赞普结亲 元朝:在西藏地区设立宣慰使司都元帅府,由宣政院直接管辖 清朝:册封宗教首领达赖和班禅;1727年,设置驻藏大臣 |

材料三

秦朝形势图 汉朝形势图

唐朝形势图 元朝形势图

明朝形势图 清朝形势图

(3)有学者在概括中国统一多民族封建国家发展的显著特点时说:两千多年来,中国古代尽管出现过多次分裂,统一却是中国历史的主流。你同意此观点吗?请综合上述三则材料并结合所学知识,写出有说服力的依据。

材料一

自东汉以来,匈奴、鲜卑等边疆民族大规模内迁。西晋末年,政治黑暗,汉族大量流向边远地区,从而扩大了汉文化的影响边疆民族在汉文化的影响下得到进一步发展,向中原地区展开更大规模的迁徙。晋室东渡,汉族大量南迁,促进了南方经济文化的发展……内迁各族积极推行汉化政策,并以建大一统之功为己任,以华夏正统自居;在政治上逐渐由割据走向统一的同时,文化程度不断提高,大量汉人南迁,促进了汉族与南方各族的交融以及汉文化在南方地区的进一步发展。这些为后来隋唐更大规模的统一奠定了基础。

——摘编自刘正寅《中国历史上华夏认同的演进与升华》

材料二

唐朝对待不同的民族问题采取相应的政策措施,设立军事行政机构针对的是解决北方突厥、回纥民族问题,以及东北秣褐民族问题册封制度针对的是回纥、韩羁、南诏民族和亲政策针对的是缓和唐朝和吐蕃的关系。唐朝统治阶级能够从各个民族问题产生原因出发去解决或缓和矛盾,实行开明的政策,在总体原则上依然牢牢把握着“以和为主”这一政策尺度。

——摘编自马晓琳《浅析唐代民族政策的主要措施及其评价》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括三国两晋南北朝时期民族交融的方式,并分析民族交融的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括唐朝民族政策的特点。

材料一:子曰:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。”

——《论语·颜渊》

材料二:

“宇宙之间,一理而已……其张之为三纲,其纪之为五常。”

“天理人欲,不容并立。天理存则人欲亡,人欲存则天理灭。”

“一事不穷,则阙了一事道理;一物不格,则阙了一物道理。”

——朱熹《朱子文集》

材料三:宋明理学建树理想人格,对中华民族注重气节、注重道德、注重社会责任与历史使命产生了深远影响。从张载、文天祥、顾炎武传递出来的社会责任感和道义责任感。闪烁着理想人格和灿烂光辉,强调了宋明理学的精神价值与道德理想,成为中华民族精神的文化脊梁。

——摘编自冯天瑜、何晓明、周积明《中华文明史》

材料四:隋唐对外交往比较活跃,与亚洲以至非洲、欧洲的一些国家,都有往来。唐朝在世界上享有很高的声望,各国称中国人为唐人。

——选自人教版《中国历史》下册

(1)根据材料一及所学知识,概括孔子核心思想及其政治主张。

(2)根据材料二并结合所学,概括程朱理学的基本主张。依据材料三,说明理学为什么被称为“中华民族精神的文化脊梁”。

(3)阅读材料四和图片,结合所学知识,请举出唐朝主动对外传播佛教的两个事例。我国四大名著中的哪一部取材来源于其中的一个事例?

| A.先进生产方式向边疆扩展 | B.完成了国家的统一 |

| C.加强了与东北地区的联系 | D.多元一体的民族观 |