材料一 丝路的开通终于揭开了中国与罗马关系史上的第一章。自奥古斯都时代起,赛里斯(中国)在罗马就成了中国丝绸和与东方开展贸易的象征,尽管这种贸易往往经过印度或安息的中介。古罗马史家也特别提到中国铁是“质量最佳的”,还有中国的大黄、桂皮等药物也是罗马人着力追求的商品。据普林尼记载,罗马每年因东方贸易而流入印度、中国和阿拉伯的货币至少达一亿赛斯特斯,约合十万盎司黄金。双方的交往一般不对中国社会产生反馈,反之中国特别是西域的重大变化或动荡,则常会通过商路传递到西亚、欧洲。

——摘编自丘进《汉代中西交往与社会开放》

材料二 人类文明交流的部分史料

| 区域 | 时间 | 史料 |

| 非洲 | 前13世纪 | 埃及雕刻中出现赫梯战车形象 |

| 欧洲 | 前5—前1世纪 | 塞浦路斯、撒丁岛和马赛出现许多用腓尼基字母书写的碑文 |

| 亚洲 | 1世纪 | 《汉书·地理志》关于“殷道衰,箕子去朝鲜建国,教其民以田蚕织作”的记载 |

| 亚洲 | 646年 | 日本颁布《改新之诏》,全面学习“法式备定”的唐代制度 |

| 亚洲 | 771年 | 阿拉伯天文学著作《信德欣德》运用了大量的印度数字 |

| 美洲 | 15世纪 | 哥伦布给国王的信中提到“携带有种马、母马、骡子和其他的禽类、大麦和各种果树等”运往美洲 |

| 欧洲 | 1750年 | 普鲁士政府法令规定“所有王公贵族和庶民百姓要充分理解种植马铃薯的益处,并把马铃薯作为今春主要食物。” |

| 亚洲 | 1912年 | 南京临时政府颁布《中华民国临时约法》,践行主权在民、三权分立等原则 |

(1)依据材料一,简要概括汉代与罗马帝国交往的特点。

(2)依据材料二并结合所学,以“文明的交流与进步”为主题,任选三个角度,进行阐释。(要求:观点明确、论据充分、逻辑清晰、史论结合)。

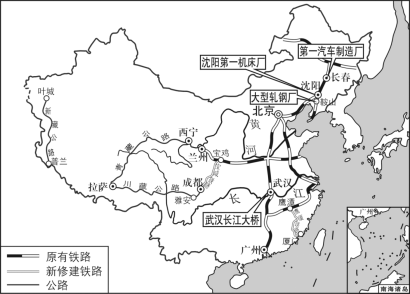

①大力建设交通设施

②将东北建成重工业基地

③推行计划经济体制

④建立完整的工业体系

| A.①③④ | B.②③④ | C.①② | D.③④ |

材料一 中国新石器时代晚期部分文化情况简表

| 仰韶文化 | 红山文化 | 良渚文化 | 龙山文化 | 齐家文化 | |

| 时间 跨度 | 距今 7000-5000年 | 距今 6000-5000年 | 距今 5300-4300年 | 距今 4500-4000年 | 距今 4200-3600年 |

| 特色 文物 | 彩陶盆 | 玉龙 | 玉琮 | 蛋壳黑陶杯 | 铜镜 |

| 分布 范围 | 黄河中游 | 辽河上游 | 长江下游 | 黄河中下游 | 黄河上游 |

(1)依据材料一,概括中国新石器时代文化发展的特点。

材料二

宜侯夨簋

部分铭文释意:“在四月丁未这一天,周康王对宜地进行占卜之后,命令虞侯夨(cè)说:把你迁到宜地,赐给你好酒一卣、圭瓒一陈……赐给你土地和人口。”

材料三

里耶秦简

部分内容释意:“秦始皇二十七年二月,洞庭郡政府下达到所辖各县的政令文书,由各县负责传达到有关官吏与部门,并予以执行……”

(2)分别指出材料二和材料三反映的政治制度,并简述其作用。

材料四

悬空寺三教殿,位于山西大同,始建于北魏太和十五年(公元491年)。殿阁内雕塑中间为佛教创始人释迦牟尼,左边为儒家学派创始人孔子,右边为道家学派创始人老子。

韩愈痛感于儒学的衰弱,著《原道》一文。一方面竭力排佛,另一方面又在自己的学说中糅进了不少佛学的成果……

——卜宪群总撰稿《中国通史·隋唐五代两宋》

(3)依据材料四并结合所学,概括魏晋至唐代思想文化发展的特点。

材料五 明中叶以后,粮食、棉布、生丝、食盐、烟草、瓷器等都成为主要的商品。手工业发达的城市,如苏、杭是丝织业的中心,景德镇是拥有数十万人的瓷都。商业大城市有三十余个。北方的工商业城市比较少,南方则占了绝大多数。民间大小交易多用银,政府的田赋、徭役、工商业税、海关税乃至官吏俸禄、国库开支,也大都是以银折价,以银计算。

——摘编自张传玺《简明中国古代史》

皖南民居——徽商曾经辉煌的印记

(4)依据材料五,概述明中叶以后商品经济发展的表现。

材料一商鞅强调“轻罪重罚”,主张“以刑去刑”,对此,韩非评论道:“公孙鞅之法也,重轻罪。重罪者,人之所难犯也,而小过者,人之所易去也。使人去其所易,无离其所难,此治之道。夫小过不生,大罪不至,是人无罪而乱不生也。”

材料二“连坐”也称相坐、随坐、缘坐,是一种存在已久的株连政策。商鞅变法使该政策更加确定化,并将其与什伍制度相结合,以后代代相传。秦始皇时,百姓不堪统治的残暴,在陨石上刻“始皇死而地分”等字。秦始皇抓不到案犯,便将在陨石附近居住的百姓全部诛杀,这也是一种“连坐”。

材料三商鞅认为以诗书礼乐为代表的儒家学说是于国有害的寄生虫。他把礼乐、诗书、修善孝悌、诚信贞廉、仁义、非兵羞战统称为“六虱”,认为应统统毁灭。

请完成:

(1)韩非对商鞅“轻罪重罚”持何种态度?

(2)材料二所反映的“连坐法”有何特点?其直接目的是什么?

(3)材料三中商鞅认为“六虱”应该统统毁灭的原因是什么?其实质是什么?

(4)以上三则材料所反映的商鞅变法的措施对秦国以后的历史发展造成了怎样的消极影响?

材料一 1337-1453 年,英法之间的“百年战争”, 唤醒了两国人民之间的民族感情,对西欧民族国家形成和民族意识觉醒产生了巨大影响。从 14 世纪开始, 西欧各国出现了使用本民族语言的浪潮,用英语翻译的《圣经》奠定了英国民族 语言的基础。恩格斯说:“语族一旦划分……这些语族就成了建立国家的一定基础。”

14世纪末,欧洲的封建体制向近代政府体制过渡,民族国家化(“民族”从它的 自然状态转化为“国家”的政治形态)的进程启动了。在这些新型国家中,君主 是国家权力的金字塔顶,“君主的利益不再只与贵族的利益相吻合,而是扩展到与全民的利益相吻合”。随着民族国家兴起,从前那种只知有教,不知有国的情况发 生变化。中世纪文明那种孤立性、分散性的特点,开始朝全国性、统一性,以及以公利和公权为主的方向演变。

——摘编自李肇忠《近代西欧民族主义》

材料二 欧洲在近代形成民族的过程中,专制王权是民族国家的第一个阶段, 在这个阶段上,国家统一了,民族自立了,中世纪的混乱状况得以解除。民族国 家的第二个阶段,“民族”与王权发生对抗,最终推翻专制王权,法国大革命就是 其中的典型,因此,“很多学者说法国大革命及以后发生的拿破仑战争是近代欧洲 民族主义的起源”。当然,在此之前,欧洲的民族国家就形成了。为什么要形成民 族国家?因为民族国家是现代化的载体。但是,随着现代化的发展,欧洲民族国 家发展不平衡,造成近代欧洲动荡和民族冲突。

——摘自钱乘旦《世界现代化历程》

(1)依据材料一和所学知识,分析西欧民族国家兴起的原因和影响。

(2)概括材料二中王权国家和民族国家的关系,举例说明民族国家发展引发的近代欧洲动荡和民族冲突。

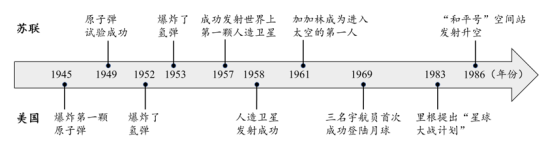

材料一 美苏军备竞赛主要历程

材料二 根据联合国的估计,全世界用于研究与发展的人力物力资源中,军事方面的研究与发展占20—25%,每年约700—900亿美元,其中美苏两国共占85%。全世界从事军事研究与发展的科学家和工程师约50万,大多数集中在美苏两国。

——俞行《战后美苏军备竞赛的不断升级及其原因和影响》

(1)结合材料和所学,概括美苏军备竞赛的特点,并进行简要评价。

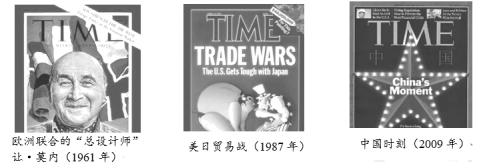

材料三 《时代》杂志是全球有重要影响的新闻周刊之一,其封面在一定程度上反映了当时国际社会关注的热点。

(2)指出以上封面共同反映的历史发展趋势,并简述其对国际关系的影响。

材料一 唐代继承并发展了隋朝选官制度,进士科主要考词赋,经义和策论,创作性内容较多;明经科主考经义、策论,识记性内容较多。应试者怀牒自荐,报名考试(但禁止工商杂类参加科举)。唐朝每年一试,但每次录取不过一二十人。进士及第之后需通过四个面试项目——身、言、书、判,审查新科进士五官是否端正、表达是否清晰、书写是否优美、断案是否公允。

宋朝科举开始的时候,进士考试开始每年一次,后来改为每三年一次。宋朝每次录取总有二三百人之多。进士考试的内容以经义为主,即对儒家经典的阐释。为了防止科场舞弊,出题人事先隔离,考试期间考场封闭,巡查监考,考卷的弥封,集中誊录等。宋朝考试及第即可做官,“取士不问家世,婚姻不问阀阅”。

(1)依据材料,概括唐、宋选官措施的不同。

材料二 国家公务员制度就是通过制定法律和规章,依法对政府中行使国家行政权力、执行国家公务的人员进行科学管理。这种制度被世界许多国家所采用……我们应该从中国的国情出发,同时吸收国外的一些做法,形成有中国特色的国家公务员制度。

——《人民日报》(1987年12月11日)《建立国家公务员制度是干部人事制度改革的重点》

材料三 第一条 为了规范公务员的管理,保障公务员的合法权益,加强对公务员的监督,促进公务员正确履职尽责,建设信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的高素质专业化公务员队伍,根据宪法,制定本法。

第二条 公务员是干部队伍的重要组成部分,是社会主义事业的中坚力量,是人民的公仆。

第四条 公务员制度坚持中国共产党领导……坚持党管干部原则。

——《中华人民共和国公务员法》(2018年修订)

(2)依据材料二,概括中国公务员制度的特点。依据材料分析在干部人事制度改革中,建立公务员制度的意义。

材料一马铃薯传入英国后,很长一段时间种植几乎处于停滞状态…据说英国海军上将沃尔特赖亲自种植的马铃薯成熟后曾邀请友人一起品尝用马铃薯制作的菜品,令他尴尬的是,面对沃尔特赖精心准备的马铃薯菜肴,众人纷纷表示难以下咽…英国人认为马铃薯是对小麦面包营造的传统食物文明的破坏。直到1794年,英伦诸岛小麦欠收,面包价格暴涨,食品短缺引发社会骚乱,此时对于要不要吃马铃薯,英国社会展开了一场大辩论,在当时颇具声望的农学家阿瑟扬也宣称:马铃薯是“丰富之根”,可以保证英格兰人免受饥饿,阿瑟扬所以提出这样的论调,是因为他看到了爱尔兰人从马铃薯种植中得到的实惠。

——《马铃薯的世界传播之旅》

材料二新的农作物在某些程度上拓展了美洲农业的潜力,并使当地人的饮食更加多样,但由于美洲之前已有玉米,马铃薯和种类丰富的水果蔬菜这些新作物,并没有促成一个巨大的进步。牛、绵羊、山羊、猪和马是引入的最重要的动物品种,新的动物为美洲印第安人提供了新的动物蛋白质,家畜还提供了皮革和羊毛,马和牛提供了重要的畜力是人们第一次可以在美洲土地上开垦耕种,有轮子的车辆和更多种类的驮畜,也提高了交通运输的可能性,这些变化扩展了美洲商业和专业化生产的潜能,这一潜能可能会导致社会分化,但同时也会提高总体的经济产値。

——约翰・麦克尼尔《世界历史中的物种交流》

(1)依据材料一概括马铃薯在英国推广过程中的变化,并分析产生这些变化的原因。

(2)依据材料二和所学概括新物种在美洲传播的特点。

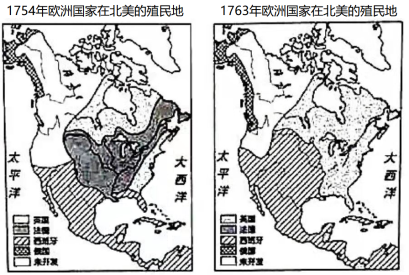

材料 18世纪对外贸易迅速发展,海外殖民地显得愈来愈不可缺少。英法两个殖民大国在海外殖民地问题上的利益冲突愈来愈激烈。1756年英法七年战争爆发,普鲁士与英国结成联盟,法国则与奥地利结盟,逐渐形成了两个集团:一方为英普集团,另一方是以法国为核心,有奥、俄、萨、西、瑞(典)参加的集团。交战双方以英法为核心,在欧洲大陆、美洲、印度、地中海及非洲西海岸展开角逐,北美和印度最为突出。1763年,交战国双方签订《巴黎和约》,七年战争以英国的胜利而结束,法国丧失了大部分海外殖民地。连年战争,使各国财政拮据,不仅难以继续承受战争重负,而且都面临国内政治经济不稳的形势。

——摘编自王绳祖主编《国际关系史》

(1)阅读材料,概括七年战争的性质和特点。

(2)结合所学,分析七年战争对英、法的影响。

材料一 “君执柄以处势,故令行禁止。柄者,杀生之制也;势者,胜众之资也。废置无度,则权渎······故明主之行制也天,其用人也鬼。天,则不非;鬼,则不困。势行教严,逆而不违······然后一行其法,禁诛于私家······”

——《韩非子·八经第四十八》

材料二“故明主使其群臣不游意于法之外······故以法治国······法不阿贵,绳不挠曲。”

——《韩非子·有度第六》

(1)依据材料概括韩非子的主张。结合所学分析韩非子提出这种主张的时代背景。

材料三 中国法的产生过程表明,它是从氏族社会内部生长起来的,而不是从外部强加社会的一种力量。……由于中国社会自然经济的长期延续,为宗法制度的推行和宗法思想的流行,提供了丰润而厚实的土壤。宗族—宗法制度与国家制度紧密地揉合在一起,成为中国最重要的基本的政治制度和法律制度。中国的传统观念并不排斥法。孔子倡导“礼治”,但也讲“齐之以刑”,“宽猛相济”。自从春秋战国以来,历代王朝都公布有“法典”,也曾出现过许多执法严明的官吏。但在人们的意识中,法不过是一种作用有限的工具。

在自然经济占主导地位的宗法社会中,商品经济不发达,专制主义统治和人身依附关系长期存在,人们的法权观念极为淡薄,法律关系也比较单纯,民事法律关系很不发达,民事纠纷的调整以道德伦理为尚,强调调解;“重德轻刑,重义轻利”是中国古代法律文化的又一特点。

——摘编自游绍尹《试论中国法的产生规律》

(2)依据上述材料,从法律文化特点的角度对材料进行解读。要求:提取信息充分;总结和归纳准确、完整;解释和分析逻辑清晰。