名校

1 . 有学者在谈及魏晋政治时指出:“如果让皇权在官僚政治与士族政治之间做一个选择的话,那么皇权将倾向于前者而不是后者。皇权固然必须给予官僚相当特权以换取其合作,但并不情愿让其分割其权势。”该学者意在说明( )

| A.皇权与士族特权间互相制衡 | B.选官制度变革有一定必然性 |

| C.分权体制削弱了政府统治力 | D.官僚政治开始取代贵族政治 |

您最近一年使用:0次

2023-05-28更新

|

746次组卷

|

6卷引用:河南省部分学校2023届高三下学期期末考试文综历史试题

河南省部分学校2023届高三下学期期末考试文综历史试题陕西省西安市陕西师范大学附属中学2022-2023学年高二下学期期末考试历史试题黑龙江省齐齐哈尔市第八中学2022-2023学年高二下学期期末考试历史试题九师联盟2023届高三考前押题卷文综历史试题(全国卷)(已下线)重难点03 魏晋到隋唐:草与禾的交融-2024年高考历史【热点·重点·难点】专练(新高考专用)山东省聊城颐中外国语学校2024届高三下学期第一次质量检历史试题

名校

2 . 曹操逼杀孔融、荀彧等人,世家大族在这样的形势下,暂时向曹魏政权屈服。曹丕在废汉建魏前夕,却不加留难地通过了当时世家大地主尚书颍川陈群向政府提出的“九品官人法”。据此可知,曹丕实施“九品官人法”( )

| A.缘于察举制失去了人才选拔功能 | B.激化了地主与农民之间的矛盾 |

| C.以获取世家大族政治支持为目的 | D.使社会的流动性得到显著加强 |

您最近一年使用:0次

2023-04-15更新

|

739次组卷

|

6卷引用:黑龙江省双鸭山市第一中学2022-2023学年高二下学期期末考试历史试题

名校

3 . 唐初,虽然个别商人通过纳赀等途径入仕,但这些途径并不被视为“正途”。唐代中后期,政府规定“三年内弃商专业”就可以参加科举考试。这表明唐后期( )

| A.重农抑商政策被废除 | B.科举制度得到完善 |

| C.阶层流动性有所增强 | D.商人跻身统治阶级 |

您最近一年使用:0次

2022-10-28更新

|

1287次组卷

|

13卷引用:河北省邯郸市魏县第五中学2022-2023学年高二上学期期末模拟考试(四)历史试题

河北省邯郸市魏县第五中学2022-2023学年高二上学期期末模拟考试(四)历史试题新疆五家渠兵团第六师五家渠高级中学2022-2023学年高二上学期期末模拟历史试题四川省成都市天府新区太平中学2022-2023学年高一上学期期末考试历史试题新疆兵团第三师图木舒克市鸿德实验学校2023-2024学年高二上学期期末历史试题河南省创新发展联盟2022-2023学年高二上学期第二次联考(期中)历史试题河南省信阳市新县高级中学2022-2023学年高二上学期期中模拟考试历史试题江苏省盐城市响水中学2022-2023学年高一上学期期中考试历史试题福建省福州第三中学2022-2023学年高二上学期居家期中检测(高考方向)历史试题云南省楚雄州楚雄天人中学2022-2023学年高二3月月考历史试题江西省宜春市宜丰中学2023届高三上学期期中考试历史试题河南省郑州市回民高级中学2022-2023学年高二上学期期中考试历史试题海南省乐东思源实验高级中学2022-2023学年高二上学期期中考试历史试题江苏省江阴市华士高级中学2023-2024学年高二5月学情调研历史(选修)试题

名校

4 . 西晋王朝以法令的形式规定:凡在中央政府担任现职,又兼领本州郡的大小中正,须定期在洛阳东门外“设幔陈席”,聚会一处,及时交换对乡党人士的考察意见,对人物进行品评。上述措施的主要目的是( )

| A.维护门阀士族的利益 | B.确保中央对地方的控制 |

| C.拓宽士族入仕的途径 | D.增强人才选拔的客观性 |

您最近一年使用:0次

2023-05-19更新

|

667次组卷

|

13卷引用:江苏省南京市江宁区2022-2023学年高二下学期期末考试历史试题

江苏省南京市江宁区2022-2023学年高二下学期期末考试历史试题吉林省长春外国语学校2022-2023学年高二下学期期末考试历史试题广东省广州市执信中学2022-2023学年高二下学期期末考试历史试题吉林省长春市朝阳区2022-2023学年高二下学期期末考试历史试题河北省张家口市2023届高三三模历史试题(已下线)纲要上第7课-实战高考2024年一轮复习全考点突破湖南省常德市第一中学2024届高三上学期第二次月考历史试题辽宁省沈阳市第二中学2024届高三上学期开学考试历史试题第7课·隋唐制度的变化与创新之选官制度(汉-唐)·随堂练习B卷山西省晋中市平遥县第二中学2024届高三10月月考历史试题广东省深圳市高级中学2023-2024学年高一上学期期中考试历史试题(已下线)专题02 目的意图类选择题 - 2024年高考历史二轮热点题型归纳与变式演练(新高考通用)河南省济源高级中学2022-2023学年高二6月月考历史试题

5 . 据学者研究,西汉孝廉及岁举、特举,除少数人因民间舆论支持而入仕外,大多数是通经入仕。东汉时期,民间舆论对人物仕进的支持作用十分显著,并体现出国家所倡导的主流意识形态。这一变化反映了东汉( )

| A.乡论与国家意志相结合 | B.儒家思想日益世俗化 |

| C.社会各阶层的流动加强 | D.延续了原始民主传统 |

您最近一年使用:0次

2023-04-07更新

|

581次组卷

|

8卷引用:湖南省岳阳市2022-2023学年高二下学期期末考试历史试题

湖南省岳阳市2022-2023学年高二下学期期末考试历史试题河南省周口市项城市第一高级中学等5校2022-2023学年高二3月月考历史试题第7课·隋唐制度的变化与创新之选官制度(汉-唐)·课堂例题(已下线)第二单元官员的选拔与管理(单元测试)-【上好课】高二历史同步备课系列(统编版选必1)四川省成都市简阳实验学校(成都石室阳安学校)2023-2024学年高二10月月考历史试题广西壮族自治区桂林市平乐县平乐中学2023-2024学年高一10月月考历史试题河北省沧州市朝阳中学2024届高三12月月考历史试题(已下线)广东省广州市2024届高三下学期一模历史试题变式练习中国古代史

名校

6 . 唐朝末年的韦昭渡,属京兆韦氏,咸通进士。却被宦官田令孜讥讽为“在中书则开铺卖官,居翰林则借人把笔”;至于裴枢,出自“代袭冠冕”的河东著族闻喜裴氏,咸通进士。更只被军阀朱温及其心腹视为“衣冠宿望难制者。”材料表明士大夫群体( )

| A.构成资质令人瞩目 | B.来源兼具科举和门户特点 |

| C.对品第的维护和自矜 | D.完全由新兴势力构成 |

您最近一年使用:0次

2023-10-25更新

|

540次组卷

|

13卷引用:江西省赣州中学蓉江校区2022-2023学年高二上学期期末历史试题

江西省赣州中学蓉江校区2022-2023学年高二上学期期末历史试题吉林省吉林市2024届高三一模历史试题湖南省常德市第一中学2023-2024学年高二上学期期中考试历史试题陕西省西安市陕西师范大学附属中学2023-2024学年高二上学期期中历史试题河北省衡水市河北冀州中学2024届高三上学期期中考试历史试题(已下线)历史(海南卷)-学易金卷:2024年高考第一次模拟考试(已下线)重难点03 魏晋到隋唐:草与禾的交融-2024年高考历史【热点·重点·难点】专练(新高考专用)湖南省宁乡市第一高级中学2021届高三一模历史试题(已下线)黄金卷01-【赢在高考·黄金8卷】备战2024年高考历史模拟卷(湖南专用)(已下线)黄金卷07(全国卷老教材)-【赢在高考·黄金8卷】备战2024年高考历史模拟卷(全国卷专用)(已下线)专题03 中国古代史:魏晋隋唐时期 选择题汇编-【好题汇编】2024年高考历史一模试题分类汇编(新高考专用)湖南省2024届高三下学期模拟预测历史试题湖北省2024届高三下学期考前热身历史试题

名校

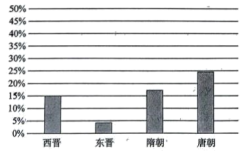

7 . 下图反映了西晋到唐朝寒门子弟入朝为官的比例变化。这一变化主要体现了( )

| A.传统门第观念颠覆 | B.科举制成为主要选官方式 |

| C.官员素质全面提高 | D.社会阶层流动性有所加强 |

您最近一年使用:0次

2023-10-10更新

|

484次组卷

|

16卷引用:福建省莆田第二十五中学2023-2024学年高一上学期期末历史试题

福建省莆田第二十五中学2023-2024学年高一上学期期末历史试题山东省新高考联合质量测评2024届高三10月联考历史试题湖北省荆州市沙市中学2023-2024学年高一10月月考历史试题四川省眉山市彭山区第一中学2023-2024学年高二10月月考历史试题云南省红河州开远市第一中学2023-2024学年高一10月月考历史试题广东省深圳市福田区红岭中学2023-2024学年高一上学期第一学段(期中)考试历史试题山东省枣庄市滕州市2023-2024学年高一上学期期中考试历史试卷四川省雅安市石棉县中学2023-2024学年高一上学期第一次月考历史试题云南省曲靖市宣威市东升实验中学2023-2024学年高一10月月考历史试题河南省开封市五县联考2023-2024学年高一上学期期中历史试题湖南省蓝山县第二中学2022-2023学年高一下学期期中历史试题广东省清远市五校(南阳中学、清新一中、佛冈一中、连州中学、连山中学)2023-2024学年高一12月联考历史试题福建省东山第二中学等校2023-2024学年高一上学期期中历史试题江苏省南通市海门实验学校2023-2024学年高二上学期合格性考试模拟历史(必修)试题河南省郑州市第三十一高级中学2023-2024学年高一上学期期中历史试题江苏省盐城市亭湖高级中学2023-2024学年高一上学期10月第一次阶段考试历史试题

名校

8 . 唐朝前期,进士科选才多注重考生文章或诗赋的文辞是否俊美华丽;天宝年间,进士科中官吏的选拔则更加注重实际能力。这体现了( )

| A.选官方式发生变化 | B.科举制运行有失稳定 |

| C.社会公平难以保证 | D.国家治理的现实需要 |

您最近一年使用:0次

2023-07-11更新

|

482次组卷

|

10卷引用:四川省雅安市2022-2023学年高二下学期期末考试历史试题

四川省雅安市2022-2023学年高二下学期期末考试历史试题05·选必一第05课·学科网-【一题打天下】同步教学新方案第5课·中国古代官员的选拔与管理·随堂练习A卷新疆生产建设兵团第二师八一中学2023-2024学年高二上学期期中考试历史试题湖南省长沙市德成学校2023-2024学年高二上学期期中历史试题江苏省阜宁县东沟中学2023-2024学年高二上学期期中(选修)历史试题第二单元+官员的选拔与管理+单元检测卷-2023-2024学年高二历史上学期期中期末复习通关测试卷(选择性必修1)云南省宣威市第六中学2023-2024学年高一上学期期中历史试题(已下线)2023年高考重庆历史真题变式练习中国古代史(已下线)2024届广东省深圳市高三下学期第一次调研考试(一模)历史试题变式练习中国古代史

9 . 《选举·历代制》云:“北齐选举,多沿后魏之制,凡州县皆置中正.其课试之法,中书策秀才,集书策贡士,考功郎中策廉良.”笔试中,字有脱误者、书有滥劣者、文理孟浪者,分别给予呼起立席后、饮墨水一升、夺席脱容刀的惩罚.这说明北齐的选官制

| A.进一步改良了科举取士制 | B.一定程度遏制了门阀政治 |

| C.严格规定了考试实施程序 | D.彻底废除了九品中正制度 |

您最近一年使用:0次

2021-06-06更新

|

1107次组卷

|

9卷引用:吉林省延边第二中学2020-2021学年高二下学期期末考试历史试题

吉林省延边第二中学2020-2021学年高二下学期期末考试历史试题河北省邢台市巨鹿中学2020-2021学年高二下学期第三次月考历史试题2021-2022学年高一中外历史纲要上册课后培优练(统编版)-第二单元三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展(单元培优)2021-2022学年高二历史课后培优练(选择性必修1)-第2单元官员的选拔与管理(单元综合检测)2022年高考历史一轮复习专项训练(中外历史纲要上)-第7课隋唐制度的变化与创新云南省曲靖市罗平县第二中学2021-2022学年高一上学期期中考试历史试题期中考试模拟卷(一)(考试范围:纲要上第1-4单元)-2022-2023学年高一历史上学期期中期末考点大串讲(中外历史纲要上)广东省湛江市第二十一中学2022-2023学年高一上学期期中考试历史试题河南省焦作市沁阳市永威学校2023-2024学年高二上学期第二次月考历史试题

10 . 史载,公元前143年,西汉朝廷让每个郡、国每年推举孝、廉各一人,6年时间过去了,各地并不重视,有的郡甚至一个都不举。这说明

| A.西汉前期人才匮乏 | B.贵族政治的影响力仍然很大 |

| C.儒学独尊尚待时日 | D.豪强世族控制着选拔用人权 |

您最近一年使用:0次

2022-05-23更新

|

523次组卷

|

6卷引用:吉林省松原市吉林油田第十一中学2021-2022学年高二下学期期末考试历史试题