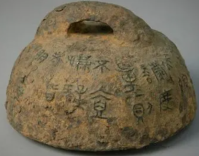

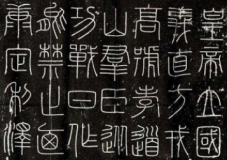

秦峄山刻石拓本 (局部)

秦峄山刻石拓本 (局部)①记述了秦灭六国,建立皇帝制度等史实

②可以用于研究秦朝统一使用的文字

③反映了秦朝建立后实行分封制加强统治

④该碑文的描述有一定夸大之嫌

| A.①②③ | B.②③④ | C.①②④ | D.①③④ |

| A.推动社会文化的多元化 | B.阻碍了社会经济的发展 |

| C.不利于统一的封建国家形成 | D.促进各地区的交往交流交融 |

| A.改善岭南交通 | B.加强君主专制 |

| C.促进岭南发展 | D.统一岭南地区 |

出处 | 记载 |

| 《峄山刻石》 | 讨伐乱逆,威动四极,武义直方。上荐高庙,孝道显明。 |

| 《泰山刻石》 | 二十有六年,初并天下,罔不宾服。亲巡远黎民,登兹泰山,周览东极。 |

| 《琅琊刻石》 | 圣智仁义,显白道理。东抚东土,以省卒士。 |

| 《碣石刻石》 | 地势既定,黎庶无繇,天下咸抚。男乐其畴,女修其业,事各有序。 |

| A.实现了对东方地区的有效治理 | B.为秦朝统一创造了良好的条件 |

| C.彰显秦朝开放包容的文化政策 | D.具有构建国家认同的政治使命 |

国家 | 交通 |

罗马 | 罗马帝国的道路把罗马与各行省连接起来,形成“条条大道通罗马”的盛况 |

秦 | 统一后,修建了驰道、直道和五尺道,构成了以咸阳为中心的全国性道路网 |

波斯 | 最著名的是从小亚细亚的以弗所到帝国行政中心苏萨2400多千米的“御道” |

| A.便利帝国人口流动 | B.调动军队巩固统治 |

| C.推动丝绸之路开通 | D.促进经济文化交流 |

①在战国秦、赵、燕长城的基础上修筑②西起临洮,东到辽东

③主要为了防御北方匈奴族的南下侵扰④隔绝了农耕和游牧文明交往

| A.①③④ | B.②③④ | C.①②④ | D.①②③ |

材料一秦朝形势图

秦朝疆域图

——《普通高中教科书·中外历史纲要》(上)

材料二秦始皇在统一六国之后,发兵征讨岭南地区。当时,秦军要进入岭南,最近的路线是穿过五岭。五岭的西端往南是漓江的发源地,往北是湘江的发源地,相距不远,所以从地形条件上看非常有利于渠道的开凿。秦始皇在详细了解了地形条件后决定在此打通水路。在秦始皇的亲自过问下,工匠们精心设计的天平、铧嘴、陡闸等设施让灵渠充分发挥了航运、防洪、分水等功能,它们均是中国水利史上创新,灵渠因此而诞生。自古绝无可能谋面的漓江和湘江就这样连接在一起。灵渠建成后秦始皇所做的第一件事并非用它来运送军粮,而是设南海郡、象郡、桂林郡,正式对该地区施行郡县制。此后,为了开发这一地区,秦始皇下令军队必须在此长期驻守,还发配数以十万计的戴罪之人到岭南,带来了先进的生产技术和生产工具。即便在秦代之后,灵渠依然被用作粮饷运输和转运兵员的重要通道,是粤盐北运和湘米南运所依赖的水运通道。

摘编自刘晓霞《秦始皇与古代运河灵渠考略》

(1)据材料一并结合所学知识,在答题卡的地图中用斜线///////明确标示出灵渠的位置。

(2)据材料二并结合所学知识,指出秦修灵渠的有利因素和历史影响。

| A.带来全方位的政权危机 | B.解决来自边疆的威胁 |

| C.保障了正常的农业生产 | D.利于自身的社会稳定 |

材料一 分天下以为三十六郡,郡置守、尉、监。更名民曰“黔首”。……一法度衡石丈尺。

——《史记·秦始皇本纪》

材料二

|

|

| 始皇廿六年嵌铜诏版铁权(中国国家博物馆藏) | 里耶秦简(部分)(湖南里耶秦简博物馆藏) |

| 铭文:“让六年皇帝尽并兼天下诸侯,黔首大安,立号为皇帝,乃诏丞相状、绾﹐法度量则不壹歉疑者﹐皆明壹之。” | 文字:“迁陵洞庭郡” |

材料三 由于夏、商、西周朝代的共主与各诸侯国都是作为相对独立的国际政治行为体并列存在,使得该时期的大一统主要体现在土地、民心层面,而秦统一六国则最终实现了制度层面的天下大一统。在此过程中,尽管历次朝代更迭都会出现土地及民心层面的天下分裂,但伴随着民族文化的碰撞与融合,也使得土地范围从中原地区不断向四方扩展,民心也更加凝聚到对共主的认同上,并在最终经历过春秋战国的重重洗礼之后实现了制度层面上从统一礼仪向建立秦朝中央集权体制的飞跃。

——王宣华《先秦中原文化区域“大一统”秩序观及当代价值探析》

材料四 武帝时,令各地诸侯王在封地之内分封弟子,由中央政府给予名号。划分全国为十三州,每州设刺史一人,直接代表皇帝监察十三州的高官乃至诸侯王。采用逐步将外廷权力转移至内廷的方法,文书、奏章、政令一概由内廷官吏执掌。在全国各地设盐官38处,铁官48处,均统归大司农管辖,直属中央政府。

——摘编自林永光《试论汉武帝的治国为政之道》

(1)分别指出材料一和材料二的史料类型。(2)根据材料三,指出中国先秦至秦朝时期“大一统”内涵的变化,并结合所学知识说明导致此变化的原因。

(3)根据材料四概括汉武帝治理国家的主要措施,并结合所学知识分析这些措施的意义。

①秦统一六国 ②秦统一度量衡 ③确立皇帝制度 ④铁农具的使用

| A.①②③ | B.①②④ | C.①③④ | D.②③④ |