材料一 11世纪后期,《查士丁尼法典》一经发现,便引起人们的关注,许多人开始积极投身于对法典的研究之中。其中,意大利的博洛尼亚大学闻名欧洲,该大学逐渐取得欧洲法律学教育的领导地位,其全盛时期有来自欧洲各国的学生约一万多人,声名远播,在长期的教学活动中,不同的法学流派也开始出现,其中最著名的法学学派有注释法学派和疏证法学派,通过他们的努力,中世纪的时代精神得以与古典时代的罗马法相融合,使得罗马法更加适合中世纪的历史实际,从而为欧洲各地接受以及在法庭审判中实际使用罗马法准备了条件。

——摘编自陈勇《查士丁尼法典评析》

材料二 古罗马法学家将法律分为公法和私法。公法是关于罗马国家的法律,私法是关于个人利益的法律。如果说国家的公法是由经济关系决定的,那么私法本质上只是确认单个人之间的、现存的且在一定情况下是正常的经济关系。在今天这个大工业和铁路的时代,人们可以把旧的封建法权形式的很大一部分保存下来,并且赋予这种形式以资产阶级的内容,甚至直接给封建的法律名词加上资产阶级的解释;人们也可以将商品生产者社会的第一个世界性法律——罗马法,以及它对简单商品所有者的一切本质的法律关系(如买主和卖主、债权人、契约、债务等)所作出的无比明确的规定作为基础,在资产阶级大革命以后,创造像法兰西法典(《法国民法典》)这样典型的资产阶级社会的法典。

——摘编自【德】恩格斯《路德雏希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析《查士丁尼法典》对中世纪法律的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出近代西方国家私法发展的两条主要途径及历史意义。

材料一 汉廷每诏举“贤良方正、能直言极谏”之士,简称别曰“贤良”……“孝廉”为孝子廉吏之简称,武帝元光元年,初令郡国举孝廉各一人,是为汉室令举孝廉之……此项制度之演进,一面使布衣下吏有政治上的出路,可以奖拔人才,鼓舞风气;一面使全国各郡县常得平均参加中央政局,对大一统政府之维系尤为有效;而更重要的则在制延用人,使其渐渐走上一个客观的标准,使政府性质确然超出乎王室私关系之上而独立。

——钱穆《国史大纲》

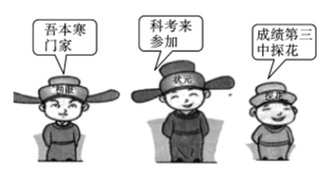

材料二

(1)根据材料一、指出汉代选官制度产生的影响。

(2)有人说,材料二漫画中提及的制度是“寒门逆袭的利器”。你是否同意这个观点?请简述理由。

阅读材料,回答问题。

材料一 据《岭外代答》和《诸蕃志》等记载,当时和南宋通商的有50多个国家,南宋商人到达的国家也有20多个。输出的商品以瓷器和各类丝织品为主,品种多达300多种,其海外贸易之繁荣前所未有。宋代设立市舶司专门管理海上贸易并制定了系统完备的市舶管理制度,制订了中国最早的一部市舶条法《元丰市舶条》,为后代所继承。《梦梁录》记载:“海商之舰,大小不等。大者五千料,可载五、六百人。

材料二 2013年,习近平总书记在访问中亚国家哈萨克斯坦和东南亚国家印度尼西亚时先后提出建设“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的战略构想,强调相关各国要打造互利共赢的“利益共同体”和共同发展繁荣的“命运共同体”;“一带一路”建设也是基于新安全观的周边外交大战略。这一跨越时空的宏伟构想,承载着丝绸之路沿途各国发展繁荣的梦想,赋予古老丝绸之路以崭新的时代内涵。

——摘编自《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》

(1)根据材料一概括南宋对外贸易的特点,结合所学知识说明其原因。

(2)根据材料二、概括“一带一路”这一战略构想的重大意义。结合所学,指出中国提出“一带一路”倡议的核心理念。

材料一 西周建立后,所开创的一系列崭新制度,极大地推动了商周时期制度文化的变迁。西周初年,所推行的封邦建国制度和一套颇为严格的宗法制度,在《左传》等古代文献中有较为明确的记载。除此之外,王国维先生还曾指出:“同姓不婚之制,实自周始”,随着先秦史研究的不断深入,王氏的论断已逐渐得到学术界的普遍认可。殷周之际,制度文化方面,在商代天帝崇拜观念逐渐淡去的同时,独具现实关怀和实践理性的礼制文化日臻完善,“周之文化,以礼为渊海”。西周时期,逐渐实现的由神本向人本的过渡,其价值正如李学勤先生所说:“西周制度文化奠定了中国传统文化的基石”。

——摘编自周书灿《论周初的制度建设与文化变迁》

材料二 周秦之际,国家在社会结构和政治结构方面发生了深刻变化,周政、秦政这两种“治道”对周秦以后的制度变迁产生了极其深远的影响。西周初年,在周公的主持下,厘定出一套完整的行为规范,并确立了与之相适应的“礼治”原则。秦统一后,经过激烈辩论,秦始皇采纳李斯的建议,继续走“以法为教”、“以吏为师”的治国路线。据学者指出,西周政治的最大特点就是确立以宗法制为基础的族权与王权的二元结合体制,而“周秦之变”,变的就是作为国家社会二元一体基础的西周宗法制,从而使国家从宗族的躯壳中挣脱出来,建立起独立的政治系统。

——摘编自代云《黄河与中国历史上的周秦之变》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括周初制度建设的措施,并指出殷周之际制度文化变迁的基本趋势。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括周秦之变在政治上的表现,并指出中国早期政治制度的特点。

材料一 自然力的征服,机器的采用,化学在工业和农业中的应用,轮船的行驶,铁路的通行,电报的使用,整个整个大陆的开垦,河川的通航,仿佛用法术从地下呼唤出来的大量人口——过去哪一个世纪料想到在社会劳动里蕴藏有这样的生产力呢?

——【德】马克思、【德】恩格斯《共产党宣言》,《马克思恩格斯文集》第二卷

材料二 卓别林主演的电影《摩登时代》,讲述了美国大萧条时期失业率飙升,工人在巨大的压力下饱受折磨的故事。主人公夜以继日地工作,已经产生幻觉,把别人的鼻子当成螺丝钉来拧,并且将自己卷入流水线的皮带里。

——摘编自2019高中历史教科书《经济与社会生活》

材料三 二战后,以自然科学理论的大发展为基础,科学技术全面跃进,原子能的利用,在人类能源开发史上揭开了新的一页;电子计算机的诞生和发展革新了机器体系,实现了人类智力的延伸和解放,改变了人们的劳动方式,使人类社会进入到“信息社会”;新的合成材料的大量发现和迅速发展,构成当代社会发展的重要基础之一;空间技术的发展,开辟了人类远离地球向空间发展的新时代;生物工程技术的日益成熟和普及,将大量产生出新的物种,大幅度地提高农业生产率,大大改善生态环境,并将触发一场新的科技革命;海洋工程的出现和发展,开辟了人类社会广泛利用丰富的海洋资源的广阔途径。

——摘编自王春明《科技革命的历史轨迹及对世界经济的影响》

(1)根据材料一、概括工业革命对生产力的发展带来的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明工业时代存在怎样的问题。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括二战后科学技术发展的主要表现及特点。

材料一 相传黄帝与炎帝族相争相汇,组合成炎黄联盟,继而战胜并融会蚩尤族。炎、黄两族胄裔(子孙后代)的夏人、商人、周人相继建立王朝,并与黄河中下游其他各部族相互融合,形成“华夏”族。与华夏对称的“夷”,从大、从弓,意为持大弓之人,本指东方(今山东、江苏一带)诸族,后演为中原华夏之外诸少数民族的统称。

——摘编自冯天瑜《中国文化生成史》

材料二 十六国北朝时期,匈奴、鲜卑、氏、羌等少数民族在中原建立政权后,不同程度上都面临着如何处理族群关系的考验。天兴元年(398 年),鲜卑贵族拓跋珪正式建立北魏王朝,迁都平城(今山西大同),同年“用崔宏议,自谓黄帝之后,以土德王”。迁都洛阳后,孝文帝积极推进改革,改拓跋鲜卑姓氏为汉姓,并将随魏南迁的鲜卑人改为洛阳户籍。太和十六年(492 年),文帝“诏祀唐尧于平阳,虞舜于广宁,夏禹于安邑,周文于洛阳”。

——摘编自马溢澳《拓跋鲜卑的“中国”认同》

(1)根据材料一,指出先秦时期华夏族界域的演变趋势,并结合所学知识说明影响其演变的相关因素。(2)根据材料二,概括北魏拓跋鲜卑统治者强化“中国认同”的措施,并从“中华民族发展” 的角度,分析其历史意义。

材料一 隋唐时期诞生的科举制度,到宋代起了极大的变化,考试的内容从重诗赋到重经义,取消行卷制,实行弥封制。考试环节除了乡试、省试之外,又增加了殿试。考试时间从每年一次,变为三年一次,录取名额大幅度增加。录取后由不能直接做官到直接为官。进士由不分等到分若干等。又另外实行三舍法,并大量录取特奏名进士。实行别头试,不许做官人作状元,种种变化可谓纷繁复杂,在这诸多的变化中,录取取士数量的大幅度增加影响最为深远。

——摘编自李裕民《寻找唐宋科举制度变革的转折点》

材料二 1905年的废科举产生了影响深远的社会后果。在乡村造成办学主体由私向公的转变,减弱了民间办学和就学的积极性。新学制对贫寒而向学之家的子弟有所排斥,导致乡村读书人数量日益减少、平均识字率逐渐降低。而乡民对新教育传授的“知识”却不那么承认,使新学生在乡村中不受重视,流向城市寻求发展。乡村读书人心态也开始转变,厌弃固有生活,甚至轻视农民。随着城乡的分离,在都市中游荡的知识青年和失去读书人的农村都成为受害者。科举制废除的一个重要社会后果即乡村中士与绅的疏离,“乡绅”的来源逐渐改变,不再主要由读书人组成,乡绅与书本“知识”的疏离可能意味着道义约束日减,其行为也可能会出现相应的转变,容易出现所谓“土豪劣绅”。结果是“劣绅”及其伴随的“土豪”、“土棍”、“地棍”、“土劣”等用语日渐普及,从一“独夫”的帝王统治变为“千万无赖之尤”的混治,恐怕是导致后来所谓“社会矛盾激化”的重要原因之一。

——摘编自罗志田《科举制的废除在乡村中的社会后果》

(1)根据材料一并结合所学知识概括宋代科举考试的特点,并分析宋代的科举考试给当时的中国社会造成的影响。

(2)根据材料一、二并结合所学知识概括废除科举后中国乡村社会发生的变化。

材料一 光绪九年(18年),康有为“购《万国公报》,大攻西学书,声、光、化、电、重学及各国志、诸人游记皆涉焉”。光绪十七年(1891年),康有为在广州长兴里万木草堂开始讲学。他的讲学内容主要是“中国数千年来学术源流,历史、政治沿革得失,取万国以比例推断之”,“大发求仁之义,而讲中外之故,救中国之法”。他在“义理之学”“考据之学”“词章之学”之外,增加了“经世之学”,以“通变宜民”。他认为孔子“因时立教”,“天下道术至众”,而应“以孔子为折衷”。

——摘编自白寿彝《中国通史》

材料二 陈独秀以《新青年》杂志为载体,以青年群体为对象,以法兰西文明为标杆,以民主、科学为利器,以伦理、文学、教育、社会等革命为内容,指出:“如今要巩固共和,非先将国民脑子里所有反对共和洗刷干净不可。因为民主共和的国家组织、社会制度、伦理观念和君主专制的国家组织的旧思想社会制度、伦理观念全然相反,一个是重在平等精神,一个是重在尊卑阶级,万万不能调和的。”

——摘编自徐光寿《陈独秀与新青年及新文化运动》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括康有为与陈独秀思想的共性,并分析康有为思想的特点以及对其特点做一简评。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出与康有为的思想相比,陈独秀思想的明显不同之处,并简述不同之处产生的原因。

材料 为贯彻落实理财改革的各项条目,适应审核环境变化,高效处理政务,元世祖时期的理财宰相卢世荣实施了一系列行政改革:

①提高行政效率。从中央到地方各级官府,变革原有不适用的管理、执行方式。

②调整体制结构。精简机构,新增理财部门,改革内部体制和组织结构,重新配置权力。

③官员任命考核。剔除了世俗眼光,不问出身门第,选任有才能的人,体现出他任人唯贤的实用主义原则。官员升迁考核一律按照规章制度严格执行,整顿吏治,确立规范的人事制度。

④改善官员待遇。期望在不增加财政和百姓的负担的情况下,收取市场管理费,按比例抽取佣金,增加官员俸禄,杜绝贪污,妥善处理政府与社会之间的关系。

——摘编自吴晶晶等《元代卢世荣理财改革研究》

(1)根据材料并结合所学知识,概括卢世荣行政改革的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,简析卢世荣行政改革的影响。

材料一 中国重商主义萌生于洋务运动时期,倡导者以早期改良派为主,也包括洋务派的开明官僚。他们积极探求抵制列强商品输出的有效途径,在反思传统“重农抑商”经济观的基础上,提出了“士商平等”“商战固本”和“以商立国”为中心的一系列反抗传统和外来侵略性质的重商主义思想,但实际成效不大。直到甲午战后,清廷才在走投无路的情况下把发展商业作为立国的出路,企图依靠资产阶级来解脱当前的厄境。于是1903年清政府设立了专门保护和奖励工商业的国家机构——商部,之后又颁布公司法和破产法,各大城市相继成立商会,而且清政府还调节官商关系,制定商律,抑制官吏勒索商人的陋习。清廷还颁布《奖励华商公司章程》《华商办理实业爵赏章程》,对投资者给奖做了更加详细的规定。清廷对商业的提倡和扶持,促进了20世纪初工商业的发展。

——摘编自张步先《晚清重商主义探析》

材料二 王韬分析了通商的好处,大胆得出“恃商为国本”的结论,彻底抛弃了“商为末业”的传统观念。薛福成认为当今之世已发生剧变,要富强则必须以“工商为先”。清朝统治者在此问题上的思想也逐渐开化,在上谕中认可“工商之业,为富国之本”。重商思想所包含的近代思想观念,改变了中国人在农业生产方式下的传统思维模式和习惯,形成了近代的竞争开放观念,刺激了价值观念的更新,在一定意义上具有思想解放的作用。当重商思潮取代“抑商”思想,成为晚清经济思想的主流后,促进了工商业的大踏步的向前发展,并为工商业的发展注入了许多现代性的因素。同时,随着晚清重商思潮影响的扩大,最终向上延伸到政治制度层面,促成统治阶级对国家机构作出调整,在中央设立了一个负责经济改革和发展的专门机构来实施对近代新型的资本主义工商业的行政管理。这表明传统的政府职能开始发生转变。

——摘编自赵筱侠《论晚清重商思想对中国近代化的影响》

(1)根据材料一概括近代中国重商主义的特点,结合所学知识分析其形成的背景。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出近代中国重商思想兴起和发展的影响。