材料一

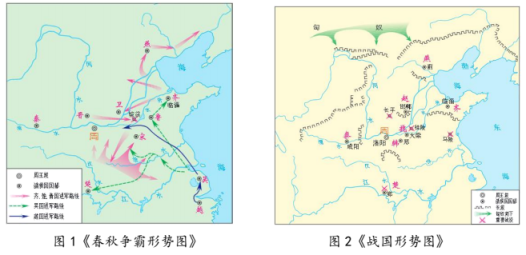

图一 图二

材料二

黄帝画像 炎帝陵

材料三 在评价春秋争霸战争时,有的人说,“春秋无义战”。列宁曾这样评价战争:“历史上常常有这样的战争,它们虽然像一切战争一样不可避免地带来种种惨祸、暴行、痛苦,但它们仍然是进步的战争,它们促进了人类的发展,加速破坏了极端有害和反动的制度。”

材料四 秦始皇大规模的征调民力修建骊山陵和阿房宫,征派40万人修筑长城……死刑家族连坐……秦朝是短促的朝代,但又是极重要的朝代。秦始皇是暴虐的皇帝,但又是对历史有巨大贡献的皇帝。秦是文化的摧残者,但在某些方面又是先进者。

(1)根据材料一的房屋,结合你所学的知识,指出图一和图二原始居民所居住房屋名称分别是什么?图一居住的原始居民耕种的是什么农作物?

(2)根据材料二、结合所学知识,说说传说中的黄帝有哪些贡献,炎帝又有哪些贡献。请各列举一项。

(3)根据材料三、结合所学知识谈谈对春秋时期战争性质的理解。试从列宁对战争的评价角度,说说春秋时期的战争对历史前进的积极作用。

(4)材料四“秦是文化的摧残者”指的是秦始皇实行的什么措施?根据材料四结合所学知识,分析导致秦朝短促、二世而亡的原因。从秦朝灭亡的历史得到什么启示?

材料一 大道之行也,天下为公。选贤与能,讲信修睦。

——《礼记·礼运》

材料二 周王所封子弟同姓甚众,然后属疏远,相攻击如仇雠(仇敌、仇家),诸侯更相诛伐,周天子弗能禁止。

——《史记》

材料三 春秋时期,山东诸小国为齐所并,河北、山西诸小国为晋所并,江淮、汉水诸小国为楚所并,西北诸小国为秦所并,使春秋初年百十个国家,缩减成几个大国。周边的蛮、夷、戎、狄不断袭扰中原:中原霸主也以“猿夷”相号召,与之进行斗争……华夏族与其他少数民族彼此犬牙交错,杂居共处。

——朱绍侯《中国古代史》

材料四 枯竭的土壤,渴求生长的力量;生存的压力,能否铸就崭新的国家。探索者们开始走到一起。一个外来者,掀起改革的浪潮。一个旧制度的挑战者,为君王的信念而战。机遇、开拓、质疑、争斗,古老的泰国在变法中成长为东方霸主。

——《历史的拐点》解说词

材料五 中国几千年来,一直采用君主专制,政权归皇帝一人掌握。皇帝具有至高无上的权力,表现在高度的中央集权,这是占主导地位的制度。

——张岂之《中国文明史十五讲》

(1)材料一中“选贤与能”与哪一制度有关?(2)材料二中“诸侯”的出现与西周推行的哪一制度有关?结合所学知识,分析“周天子弗能禁止”的主要原因是什么。

(3)请结合材料三和所学知识,说说你对春秋时期战争的评价。

(4)材料四中的“变法”指的是什么?结合所学知识,为铸就“崭新的国家”,其在军事方面采取了什么措施?

(5)材料五中的“制度”是谁首创的?为了加强对地方统治,秦朝推行了什么制度?

(6)随着历史的不断进步和发展,社会制度也需要适时地革新,请你结合所学谈谈制度创新与社会发展之间的关系。

材料一 公元前770年,周平王迁都洛邑,从此,我国进入春秋时期,王权衰落,周王统治出现了危机,一些诸侯国强大起来。为了争夺更多的土地、财产和人口,各大诸侯国之间展开长期的争霸战争。

材料二 战国时期,新旧时代交替,为了适应时代发展及在复杂的斗争中生存下去,各国都在一定的程度上实行变法。商鞅变法重视“耕战”……使原来比较落后的秦国一跃成为战国时代最先进的强国,为日后统一六国打下了基础。

材料三

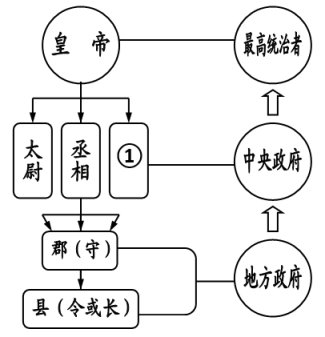

秦王扫六合, 虎视何雄哉! 挥剑决浮云, 诸候尽西来。 ——摘自李白《古风》组诗 |  秦朝的政治建制示意图 |

——摘编自朱绍侯《中国古代史》

(1)依据材料一,指出春秋时期诸侯争霸的目的。结合所学知识,分析这一时期诸侯争霸的利弊。

(2)依据材料二,概括战国时期各国实行变法的原因。结合所学知识,指出商鞅变法中关于军事方面的内容。并简述商鞅变法对秦的历史作用。

(3)依据材料三中文字材料,结合所学知识,简述“秦王扫六合”的历史意义。并指出示意图中①指代的官职以及丞相的职责。示意图反映了秦始皇首创了哪一政治制度?

材料一 历史遗址承载的历史价值

北京人遗址 | 河姆渡遗址 | 二里头遗址 |

|

|

二里头遗址,是一座在洛阳平原发掘的年代相当于夏王朝后期的都城遗址,出土了王室使用的高贵礼器等,反映了夏朝时期的文明进程。 |

——摘编自部编版七年级《中国历史》上册

材料二 关于启的继位,古书中有不同的记载。

内容 | 出处 |

益(禹晚年培养的接班人)让帝禹之子启 | 《史记·夏本纪》 |

启与支党攻益而夺之天下,是禹名传天下于益,其实令启自取之 | 《战国策·燕策一》 |

材料三 曾侯乙墓是战国早期曾国君主乙的墓葬。出土的一套祭祀祖先的青铜礼器——“九鼎八簋”,规格很高。按照最初的规定,只有周天子才能使用,到了春秋战国时期,各诸侯国的国王甚至贵族也开始使用,屡屡出现僭越现象。根据文献记载,东周时期随州主要为随国据有,不见有曾国的记载。由于曾侯乙墓的发现,……因此有人认为这里的曾国即史籍上的随国;也有人认为曾、随是两个国家,不可等同。

——摘编自《湖北随县曾侯乙墓发掘简报》

(1)根据材料一并结合所学知识,选择其中一处考古遗址,说明其反映的历史信息。

(2)根据“孤证不立”的原则,指出据材料二可以认定的历史事实,并结合所学知识概述早期国家最高权力继承制发生的变化。

(3)根据上述材料并结合所学知识,分析春秋战国时期“屡屡出现僭越现象”的原因,并简述破解“曾随之谜”的研究方法。

材料一

(1)上面两幅地图反映了春秋战国时期社会形势的变化,根据地图并结合所学知识加以说明。

材料二 春秋时,齐国已经用铁器耕种土地,这是我国有关使用铁器进行农业生产的最早文字记载。尤其是春秋后期,铁制农具和牛耕的出现,促进了农业的精耕细作,并为扩大耕地,开发山林,发展水利交通创造了条件。

——改编自《管子》

(2)根据材料二,说明春秋时期推动农业生产力水平提高的原因。这一社会变化促进了哪一新兴阶级的出现?材料一:平王之时,周室衰微,诸侯强并弱,齐、楚、秦、秦、晋始大,政由方伯(一方诸侯之长)。

——据《史记·周本纪》

材料二:秦始皇把全国分成36郡,每个郡又分成数目不等的县。所有这些官员都由中央任命,他们的职位不是世袭的,随时可以罢免……此后,这个制度成了后世王朝的典范。

——据《剑桥中国秦汉史》

(1)材料一反映的是哪一时期的社会现象?分析该现象出现的主要原因。

(2)材料二是对哪一行政制度的评价?结合材料二及所学知识,分析该制度的历史作用。

(3)秦朝在确立中央集权制度方面还有哪些创新?

材料一 平王立,东迁于雒(洛)邑,辟(避)戎寇。平王之时,周室衰微,诸侯强并弱,齐、楚、秦、晋始大,政由方伯。

——《史记》

材料二 周文武所封子弟同姓甚众,然后属疏远,相攻击如仇雠,诸侯更相诛伐,周天子弗能禁止。

——《史记》

(1)材料一中为什么会出现“平王立,东迁于雒(洛)邑”的历史事件?(2)平王东迁后,中国历史由此进入什么时期?这一历史时期中国在政治上呈现什么状态?

(3)根据所学知识,分析材料二所涉及的制度走向没落的原因。

材料一 华夏民族是汉民族的主源,华夏民族在自身发展过程中与蛮、夷、戎、狄诸族结下了长期的不解之缘。汉民族自形成后一直延续发展,并大量融合了其他民族人口,同时也有相当数量的汉族人口融于周边其他民族。正是这种双向融合的现象,促进了更大范围的民族融合。经过漫长的历史演进过程,最终形成了统一的多民族中国的主人——中华民族。

——摘编自张植荣《中国边疆与民族问题——当代中国的挑战及其历史由来》

材料二 春秋时期,各大国与邻近的少数族部落方国发生战争,与夷狄各部之间的通婚现象也很普遍,于是,进入中原的戎狄诸部与华夏族融合起来。此外,本来属于“四夷”的秦、楚等国,不断吸收中原华夏文明成果,融入华夏族并被中原各国所认同。战国时,不断扩大的华夏族形成了强烈的认同感,为秦汉“天下为一”的大一统格局奠定了基础。

——摘编自田旭东、周苏平《春秋》等

材料三 秦朝以前,无论名义上如何,中国实际是分裂的,“诸夏”或“中国”只是个笼统的概念,并没有确切的范围和实际的组织;到秦朝,“中国”二字有了具体的表现,它代表着一个庞大的帝国和它的土地、人民。

(1)根据材料一,概括促进“更大范围的民族融合”的历史原因。并结合所学知识,指出被后人尊崇为中华民族人文初祖的传说人物。(2)依据材料二,概括春秋时期促进民族交融的主要方式。从春秋战国到秦汉的“天下为一”体现了我国怎样的历史发展趋势?

(3)根据材料三,结合具体史实说明“中国二字在秦朝有了具体表现”。

(4)综上所述,你从民族关系的发展历程中得到什么启示?

材料一

材料二 春秋晚期以前的战争,除了作为战争固定属性的铁血厮杀这种残酷的一面以外,还存在着比较多的以迫使敌方屈服为基本宗旨的温和一面。即便是在刀枪相见式的残酷较量中,也并不缺乏崇礼尚仁的特色,这与战国以后那种“争地以战,杀人盈野;争城以战,杀人盈城”的现象,是极为不同的。

材料三 汉代司马谈的《论六家要旨》中说:“阴阳、儒、墨、名、法,道德,此务为治者也。直所从言之异路,有省不省耳。”各家学说虽各有侧重,有侧重于道德政治学说的,如儒家、墨家:有侧重于政治、军事之实事的,如法家、纵横家:有侧重于名辩逻辑的,如名家:道家主张“无为”,但其中心要义也还是“为治”……这形成了这一时期学术发展的一个鲜明特点。

(1)材料一反映了春秋时期农业领域的哪一现象?这一现象产生了什么影响?

(2)根据材料二,归纳春秋时期与战国时期的战争分别有何特点。

(3)根据材料三,总结该时期学术发展的特点,并结合所学分析形成这种特点的政治原因。

(4)综上所述,谈谈你对春秋战国时期的认识。