1 . 阅读下面这首宋词,完成小题。

离亭燕

张昪

一带①江山如画,风物向秋潇洒。水浸碧天何处断?霁色冷光相射。蓼屿荻花洲,掩映竹篱茅舍。

云际客帆高挂,烟外酒旗低亚。多少六朝兴废事,尽入渔樵闲话。怅望倚层楼,寒日无言西下。

【注】①一带:指金陵(今南京)一带地区。

1.下列对这首词的理解和赏析;不正确的一项是( )| A.上阕描绘金陵雨后景致,天光映衬水色,蓼草掩映人家,秋色明净而爽洁。 |

| B.下阕由乘船所见生发内心之感,“客帆”与“茅舍”呼应,足见词人旨趣。 |

| C.词人写景绘图先总后分、远近结合、由物及人,画面层次分明,疏淡有致。 |

| D.“尽入渔樵闲话”与杨慎“古今多少事,都付笑谈中”所传达的情感相似。 |

2 . 阅读下面的文言文,完成小题。

材料一:

杭州之有西湖,如人之有眉目,盖不可废也。唐长庆中,白居易为刺史。方是时,湖溉田千余顷。及钱氏有国,置撩湖兵士千人,日夜开浚。自国初以来,稍废不治,水涸草生,渐成葑田。熙宁中,臣通判本州,则湖之葑合,盖十二三耳。至今才十六七年之间,遂堙塞其半。

……

臣以侍从,出膺宠寄,岂得苟安岁月,不任其责。辄已差官

(节选自苏轼《杭州乞度牒开西湖状》)

材料二:

杭本近海,地泉咸苦,居民稀少。唐刺史李泌始引西湖水作六井,民足于水。白居易又浚西湖水入漕河,自河入田,所溉至千顷,民以殷富。湖水多葑,自唐及钱氏,岁辄浚治,宋兴,废之,葑积为田,水无几矣。

(节选自《宋史·苏轼列传》)

【注】①度牒:度牒是朝廷颁发给僧尼的身份凭证。在宋朝,度牒因为发行价格较高,可作为官府筹措资金的手段。

1.材料一中画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑。父老皆A言十年B以来C水浅D葑合E如云翳F空G倏忽H便满

2.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )| A.打量,文中指观看、观察,与《红楼梦》“(王熙凤)上下细细打量了一回(林黛玉)”中的“打量”意思相同。 |

| B.路,文中指行政区划名,与《永遇乐·京口北固亭怀古》“烽火扬州路”中的“路”意思相同。 |

| C.漕河,指政府用以运输粮食等物资的河流。据材料可知,漕河一般靠沿线的河湖补给水源,兼有灌溉民田的功能。 |

| D.遣,文中指放过,可结合语境意译为遗留,与《桃花源记》中“太守即遣人随其往”的“遣”意思不同。 |

| A.苏轼认为,西湖是杭州极其重要的景观,不可以废弃;再加上自己深受皇帝信任,应当负起职责,所以决意修整西湖。 |

| B.面临饥荒,皇帝和太皇太后宽减受灾地区上供粮米份额,出卖常平仓米,免收五谷力胜税并赐给度牒,赈济了东南大量灾民。 |

| C.在宋朝,西湖因为疏于治理,渐渐长满葑草。苏轼了解到当地人种菱会每年芟除杂草,便招募人在湖中种菱,以解葑草之患。 |

| D.苏轼通过收取杭州百姓种菱之利,挪用救荒钱粮和向朝廷申请颁发度牒的方法,多方筹措资金,最终完成了整治西湖的工程。 |

(1)臣通判本州,则湖之葑合,盖十二三耳。

(2)以余力复完六井,又取葑田积湖中,南北径三十里,为长堤以通行者。

5.根据材料二概括,西湖在历史上经历了哪几次开发利用?

3 . 阅读下面的文字,完成小题。

文本一:

铸剑(节选)

鲁迅

当眉间尺肿着眼眶,头也不回地跨出门外,穿着青衣,背着青剑,迈开大步,径奔城中的时候,东方还没有露出阳光。杉树林的每一片叶尖,都挂着露珠,其中隐藏着夜气。但是,待到走到树林的那一头,露珠里却闪出各样的光辉,渐渐幻成晓色了。

他和挑葱卖菜的一同混入城里,街市上已经很热闹。男人们一排一排的呆站着;女人们也时时从门里探出头来。她们大半也肿着眼眶;蓬着头;黄黄的脸,连脂粉也不及涂抹。眉间尺预觉到将有巨变降临,他们便都是焦躁而忍耐地等候着这巨变的。

忽然,前面的人们都陆续跪倒了;远远地有两匹马并着跑过来。此后是拿着木棍、戈、刀、弓弩、旌旗的武人,走得满路黄尘滚滚。又来了一辆四匹马拉的大车,上面坐着一队人,有的打钟击鼓,有的嘴上吹着不知道叫什么名目的劳什子。此后又是车,里面的人都穿画衣,不是老头子,便是矮胖子,个个满脸油汗。接着又是一队拿刀枪剑戟的骑士。这时眉间尺正看见一辆黄盖的大车驰来,正中坐着一个画衣的胖子,花白胡子,小脑袋;腰间还依稀看见佩着和他背上一样的青剑。

他不觉全身一冷,但立刻又灼热起来,像是猛火焚烧着。他一面伸手向肩头捏住剑柄,一面提起脚,便从伏着的人们的脖子的空处跨出去。

但他只走得五六步,就跌了一个倒栽葱,因为有人突然捏住了他的一只脚。这一跌又正压在一个干瘪脸的少年身上;他正怕剑尖伤了他,吃惊地起来看的时候,肋下就挨了很重的两拳。他也不暇计较,再望路上,不但黄盖车已经走过,连拥护的骑士也过去了一大阵了。

路旁的一切人们也都爬起来。干瘪脸的少年却还扭住了眉间尺的衣领,不肯放手,说被他压坏了贵重的丹田,必须保险,倘若不到八十岁便死掉了,就得抵命。闲人们又即刻围上来,呆看着,但谁也不开口;后来有人从旁笑骂了几句,却全是附和干瘪脸少年的。经过了煮熟一锅小米的时光,眉间尺早已焦躁得浑身发火,看的人却仍不见减,还是津津有味似的。

前面的人圈子动摇了,挤进一个黑色的人来,黑须黑眼睛、瘦得如铁。他并不言语,只向眉间尺冷冷地一笑,一面举手轻轻地一拨干瘪脸少年的下巴,并且看定了他的脸。

那少年也向他看了一会,不觉慢慢地松了手,溜走了;那人也就溜走了;看的人们也都无聊地走散。

他走出城外,坐在一株大桑树下,取出两个馒头来充了饥;吃着的时候忽然记起母亲来,不觉眼鼻一酸,然而此后倒也没有什么。

人迹绝了许久之后,忽然从城里闪出那一个黑色的人来。“走罢,眉间尺!国王在捉你了!”他说,声音好像鸱枭。

眉间尺浑身一颤,中了魔似的,立即跟着他走;后来是飞奔。他站定了喘息许多时,才明白已经到了杉树林边。后面远处有银白的条纹,是月亮已从那边出现;前面却仅有两点磷火一般的那黑色人的眼光。

“你怎么认识我?……”他极其惶骇地问。

“哈哈!我一向认识你。”那人的声音说。“我知道你背着雄剑,要给你的父亲报仇,我也知道你报不成。岂但报不成;今天已经有人告密,你的仇人早从东门还宫,下令捕拿你了。”

眉间尺不觉伤心起来。

“唉唉,母亲的叹息是无怪的。”他低声说。

“但她只知道一半。她不知道我要给你报仇。”

“你么?你肯给我报仇么,义士?”

“阿,你不要用这称呼来冤枉我。”

“那么,你同情于我们孤儿寡妇?……”

“唉,孩子,你再不要提这些受了污辱的名称。”他严冷地说,“仗义,同情,那些东西,先前曾经干净过,现在却都成了放鬼债的资本①。我的心里全没有你所谓的那些。我只不过要给你报仇!”

“好。但你怎么给我报仇呢?”

“只要你给我两件东西。”两粒磷火下的声音说,“那两件么?你听着:一是你的剑,二是你的头!”

眉间尺虽然觉得奇怪,有些狐疑,却并不吃惊。他一时开不得口。

“你不要疑心我将骗取你的性命和宝贝。”暗中的声音又严冷地说,“这事全由你。你信我,我便去;你不信,我便住。”

“但你为什么给我去报仇的呢?你认识我的父亲么?”

“我一向认识你的父亲,也如一向认识你一样。但我要报仇,却并不为此。聪明的孩子,告诉你罢。你还不知道么,我怎么地善于报仇,你的就是我的;他也就是我。我的魂灵上是有这么多的,人我所加的伤,我已经憎恶了我自己!”

暗中的声音刚刚停止,眉间尺便举手向肩头抽取青色的剑,顺手从后项窝向前一削,头颅坠在地面的青苔上,一面将剑交给黑色人。

“呵呵!”他一手接剑,一手捏着头发,提起眉间尺的头来,对着那热的死掉的嘴唇,接吻两次,并且冷冷地尖利地笑。

笑声即刻散布在杉树林中,深处随着有一群磷火似的眼光闪动,倏忽临近,听到咻咻的饿狼的喘息。

最先头的一匹大狼向黑色人扑过来。他用肯剑一挥,狼头便坠在地面的青苔上。别的狼们站定了,耸着肩,伸出舌头,咻咻地喘着,放着绿的眼光看他扬长地走。

一九二六年十月作

文本二:

王梦见一儿,眉间广尺,言欲报仇。王即购之千金。儿闻之,亡去,入山,行歌。客有逢者,谓:“子年少,何哭之甚悲耶?”曰:“吾干将、莫邪子也,楚王杀吾父,吾欲报之。”客曰:“闻王购子头千金,将子头与剑来,为子报之。”儿曰:“幸甚!”即自刎,两手捧头及剑奉之,立僵。客曰:“不负子也。”于是尸乃仆。

(《搜神记》节选)

【注】①旧社会有一种“精神的资本家”,他们擅长用“同情”一类美好言词作为“放债”的“资本”,以求人们去报答他。(鲁迅《新时代的放债法》)

1.下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )| A.“两匹马”“武人”“一队人”“骑士”“黄盖的大车”等语句,写出了国王出行重礼制,讲排场,极尽奢华的生活状态。 |

| B.文章善用描写,如“肿着眼眶;蓬着头”突出了看客们的疲顿,“挤进一个黑色的人来,黑须黑眼睛”则写出了黑色人的冷酷。 |

| C.眉间尺不仅杀王失败,还被“干瘪脸”纠缠,表现了他涉世不深、经验不足、本事有限的弱点,为下文的“自刎”张本。 |

| D.黑色人“对着那热的死掉的嘴唇,接吻两次”,看似荒诞离奇,实则含蓄深邃,两次“接吻”,既有痛悼,也有尊敬。 |

| A.黑色人复仇不是为了“义士”的称号去可怜孤儿寡母,也非出于泛泛的同情心。 |

| B.眉间尺对黑色人的复仇方式预估不足,虽有“狐疑”,但又觉得仍在情理之中。 |

| C.“我已经憎恶了我自己”,表明黑色人也借为眉间尺报仇来完成对自己的疗救。 |

| D.“屠狼”是“刺王”前的一次彩排,这一情节极具象征意义,使故事更有张力。 |

4.谈及《铸剑》的创作,鲁迅先生在《致徐懋庸》中说道:“《铸剑》……我只是给铺排,没有改动的。”请参照文本二,谈谈作者是如何铺排的。

4 . 阅读下面的文字,完成小题。

材料一:

王静安(王国维)的“境界”说重视感受作用在作品中具体之呈现,严沧浪(严羽)的“兴趣”说重视感发作用本身之活动,王阮亭的“神韵”说重视由感发所引起的言外之情趣,其重点虽各有不同,然而如果就这三种诗说产生之时代背景而言,则他们却都是因为有见于当时诗歌中属于兴发感动的这一种质素之逐渐消亡,因此才倡为种种诗说的。

沧浪之兴趣说,乃是针对当时盛行的江西诗派之“以文字为诗,以议论为诗”的补偏救弊之言。阮亭之“神韵”说,则是针对当时格调派的模拟因袭之风气的一种补偏救弊之说。至于静安先生的境界说,则是针对清代词坛之宗法南宋,重视工巧堆垛之风气的一种补偏救弊之说。

从以上的论析来看,中国历代诗论虽有各种不同的流派和主张,然而其兴衰更替的变化,却隐然是有着一线脉络可寻的。其实在中国诗论中,除了重视声律格调用字用典等偏重形式之艺术美一派的各家主张外,其他凡是从内容本质着眼的,盖无不曾对此种兴发感动之力量,有所体会和重视,只是因为不同之时代,各有不同之思想背景,因此各家诗论,当然也就不免各有其偏重之点。周秦两汉之际,在儒家思想笼罩之下,于是遂有“比兴”“言志”之静论,虽然也曾注意及“心”与“物”之感发的作用,然而其重点却全以政教感化之实用的价值为主。如孔子论诗之从“可以兴,可以观”,到“可以群”“可以怨”以及“事父”“事君”之说,和《毛诗·大序》之从“情动于中而形于言”到“美教化,移风俗”,这种种说法都可以做为此一派诗论之代表;至于魏晋以来,则儒学既已逐渐式微,于是一般文士遂对于文学之独立性有了普遍的觉悟,于是当日之诗论,遂亦对“心”与“物”之感发作用,有了纯艺术性的体认,如陆机《文赋》所提出的“遵四时以叹逝,瞻万物而思纷”,及钟嵘《诗品》所提出的“气之动物,物之感人”等种种说法,便都可以做为此一派诗论之代表;及至佛学盛行之后,其禅宗一派渐与中国固有之道家思想相融汇,因此对于“心”与“物’之感发的作用,遂又有了另一番新的体认,因此对诗之品评,乃又形成了一种玄妙的喻说之方式。严羽之以禅悟喻诗,自然便是此一派诗论的最好代表。而后此之诗论,遂多不免有严氏之影响,王阮亭的神韵说,当然便是其中最好的一个例证。至于静安先生之境界说的出现,则当是自晚清之世,西学渐入之后,对于中国传统所重视的这一种诗歌中之感发作用的又一种新的体认。故其所标举之“境界”一词,虽然仍沿用佛家之语,然而其立论却已经改变了禅宗妙悟之玄虚的喻说,而对于诗歌中由“心”与“物”经感受作用所体现的意境及其表现之效果,都有了更为切实深入的体认,且能用“主观”“客观”“有我”“无我”及“理想”“写实”等西方之理论概念作为析说之凭借,这自然是中国诗论的又一次重要的演进。

(摘编自叶嘉莹《王国维及其文学批评》)

材料二:

《人间词话》的理论核心是“境界”说,王国维所标举的“境界”自有其特殊含义。《人间词话》第6、7两则作了如下说明:

境非独谓景物也,喜怒哀乐,亦人心中之一境界。故能写真景物、真感情者,谓之有境界。否则谓之无境界。

“红杏枝头春意闹”,著一“闹”字而境界全出。“云破月来花弄影”,著一“弄”字而境界全出矣。

王国维在他的《文学小言》中说:“文学中有二原质焉:曰景,曰情。前者以描写自然及人生之事实为主,后者则吾人对此种事实之精神的态度也。故前者客观的也,后者主观的也。前者知识的也,后者感情的也。……要之,文学者不外知识与感情交代之结果而已。苟无锐敏之知识与深邃之感情者,不足与文学之事。”第二年,署名“樊志厚①”的《人间词乙稿序》亦说:“文学之事,其内足以摅己,而外足以感人者,意与境二者而已。上焉者意与境浑,其次或以境胜,或以意胜。苟缺其一,不足以言文学。”

王国维认为“真文学”当不受功利的干预。屈原、陶潜、杜甫、苏轼之所以伟大,就在于能“感自己之感,言自己之言”(《文学小言》)。总之,作品的“原质”不但有“情”有“景”,而且必须有“真景物、真感情”,这才可谓有“境界”。联系王国维词作来看,他所说的“真”不仅仅是真切的一己之情,而且是诗人对宇宙实底、人生本质、人类命运的终极关怀和体悟。《观堂外集·苕华词又序》中王国维说,真正的大诗人,“又以人类感情为其一己之感情”。这种感情出自诗人“自己之感”,又和人类的基本普遍感情相通,是诗人“不失其赤子之心”“以血书者”之感情。这才是王国维向往的最高的“真”。只有具备这种“真”的艺术境界,文学才能“与哲学有同一性质,其所欲解者皆宇宙人生根本之问题”。

陆机《文赋》所说:“恒患意不称物,文不达意,盖非知之难,能之难也。”而宋祁《玉楼春》“红杏枝头春意闹”中的“闹”字、生动地渲染了杏花怒放、大好春光的景象、传递了人们踏春的无限兴致;张先《天仙子》“云破月来花弄影”中的“弄”字,也写活了明月泻辉、花影摇曳的幽境和作者疏散闲适的情趣,都能把“真景物、真感情”表达得极真极活,故曰著此两字,“境界全出矣”。

(摘编自黄霖、周兴陆《王国维〈人间词话〉导读》)

【注】①樊志厚:一说是王国维自己的托名,一说是与王国维“同学相交垂三十年”的樊少泉。

1.下列对材料相关内容的理解和分析、不正确的一项是( )| A.材料一和材料二都谈到王国维的“境界”说、但材料一侧重于“境界”说的产生与时代的关系、材料二侧重于对“境界”的理解。 |

| B.材料一认为“兴趣”说、“神韵”说、“境界”说都重视感受、感发,且三者产生的原因都和这一质素在其所在时代逐渐消亡有关。 |

| C.严羽以禅悟喻诗、喻说玄妙,此后诗论多受其影响,王阮亭神韵说便是一例,但王国维的境界说切实深入、中西融合,不在此内。 |

| D.王国维崇尚文学之“真”,认为“真文学”才能造就伟大的诗人,还认为“真”有不同的层次,最高层次的“真”是与哲学相通的。 |

| A.材料一论述时多次用到举例论证,材料二主要的论证方法是引用论证,两者都使文章更具可信度和说服力。 |

| B.国诗论流派,有着眼于内容本质的,有偏重于声律典故的,未必有高下之分,但前者代代相承,隐有脉络。 |

| C.孔子“兴观群怨”说,是用诗对人们进行政教感化,在这一时期人们的意识中,文学还未具有独立的地位。 |

| D.以议论为诗、诗歌中缺少鲜明的形象和真切的情感,依王国维的观点,这种诗歌必属无“境界”之诗。 |

| A.大历以前分明别是一副语言,晚唐分明别是一副语言,本朝诸公分明别是一副语言。——严羽《沧浪诗话》 |

| B.江西诗有其流弊,永嘉四灵欲转移江西诗风而无其才力……——郭绍虞《〈沧浪诗话〉校释》 |

| C.有明一代,徒以貌袭格调为事,无一人具真才实学以副之者。——翁方纲《神韵论》 |

| D.有清一代词风,盖为南宋所笼罩,……装点字面,几于铜墙铁壁,密不通风。——王镇坤《评〈人间词话〉》 |

5.请根据材料一中作者对中国诗论发展的介绍,谈一谈应如何评论古典诗歌。

5 . 阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

在我国传统美学和文论中,“意象”是个古老而又新鲜的话题,是出现得很早并富有深广文化底蕴的一个重要概念,是主观情志与外界客观物象相撞而契合的产物,是指有意味的具体形象,即“意”与“象”的融合。其在文艺创作和文学鉴赏中的作用与地位都是不可忽视的。

“意”和“象”最早见于《周易·系辞》“书不尽言,言不尽意……圣人立象以尽意”之言。东汉王充将“意”与“象”合成一个完整的概念。其在《论衡·乱龙篇》说:“夫画布为熊、麋之象,名布为侯,礼贵意象,示义取名也。”曹魏时代的王弼《周易略例·明象》“夫象者,出意者也;言者,明象者也。尽意莫若象,尽象莫若言。言生于象,故可以寻言以观象;象生于意,故可以寻象以观意。意以象尽,象以言著”一段文字,阐明了意、象、言三者的关系。

从文学的创作来看,即从内心的“意”到关注的“象”,再至依托的“言”;从文学的欣赏来看,即从依托的“言”到关注的“象”,再至所传达的主观“意”。

将“意”“象”引进文学领域并实现其根本性语义转换的是晋代的挚虞,而南朝梁代的刘勰在《文心雕龙·神思》中则第一次将“意”“象”合为一词而又引进文学理论,使它具有了美学意义。实际上,刘勰是将营构“意象”作为艺术构思的首要任务来看待的。从此以后,对“意象”的认识及其在文艺美学上的地位就确定了下来,在文艺创作中,审美意象的营构是艺术家们必须要经过的一个步骤,是“眼中竹”至“胸中竹”的中间环节,即“意象”成为现实生活向艺术作品转化的必不可少的中介;而同样,在艺术欣赏活动之中,“意象”也起着一个读者从作品中获得审美感受的桥梁作用,亦是第二个中介。在艺术欣赏活动之中,读者要运用自己的还原能力、再创造能力去复现、补充甚至丰富作品中的“意象”。

由“意”“象”至合成词“意象”,经历一系列的演变过程和语义转换,作为一个专门的文学术语终于生成,并得到后世认同,被广泛运用于文学鉴赏、批评之中。

“意象”作为极具中国传统文化底蕴的一个重要概念、范畴,它经历了一个由哲学、文化概念向文艺理论和美学范畴演变的过程。以“意象”品评文学作品,更能准确地表述作家构思谋篇过程中的审美心理活动及其呈现在诗中的形态与情态,也更能准确地表述读者阅读鉴赏时所获得的审美快感。

总之,“意象”是有意味的具体形象,或者说是显现在具象中的意味,是“意”与“象”的融合,不是对现实的一种图像式的重现,而是一种在一瞬间呈现的理智与感情的复合体,是一种“各种根本不同的观念的联合”。“意象”如同是组件、基础、构架,不同的“意象”有机结合而组成文学作品,作品的意义和整体审美效应也由具体可感的“意象”生发而来,我国浩瀚的古典文学作品沉浸在“意象”的海洋之中,“意象”也成为评论文学作品的重要标准之一。

(选自雷江红《浅析中国传统“意象”的起源和发展》,有删改)

材料二:

意境为什么能引起强烈的美感?

“红杏枝头春意闹”“细雨鱼儿出,微风燕子斜”是春天的优美景象;“大漠孤烟直,长河落日圆”是写边塞的崇高形象。“意境”引起人的美感,首先就是它的生动形象。意境中的形象集中了现实美中的精髓,也就是抓住了生活中那些能唤起某种情感的特征,意境中的景物都经过情感的过滤,芜杂的东西都被过滤掉了,所以说是情中景。刘熙载在《艺概》中说“昔我往矣,杨柳依依。今我来思,雨雪霏霏”四句“借景言情”。所谓借景言情,就是用形象说话。当然也并不是说生活中任何一种形象都能引起美感,只有艺术家在自然形象中抓住那种富有诗意的特征,才能引起人的美感。

李方膺有两句诗“疏枝横斜千万朵,会心只有两三枝”。这会心的两三枝就是以情写景的结果,这两三枝是最能表达艺术家感情的两三枝。意境之所以感染人就是因为形象中寄托了艺术家的感情。形象成为艺术家情感的化身。意境中的形象来自自然,又能超脱自然,从属于表现情感。郑板桥画一幅无根兰花图,画面上几朵无根无叶的兰花,偃仰横斜随风翻舞。这兰花的形象,正是艺术家自己的形象,表现了他对清代腐朽现实的不满和孤高的性格。在这里自然的特征和艺术家情感的特征是统一的,而且前者从属于后者。当自然景物被反映在艺术中时,它就不再是单纯的自然景物,而是一种艺术语言,透过自然景物表现了艺术家的思想感情。由于表现思想感情的需要,可以对自然形象进行取舍、集中、夸张以至变形。

意境是一种创造。在意境中所使用的语言、色彩、线条都很富有表现力,既表现了情感,也描绘了景色的美。“红杏枝头春意闹”这个“闹”字,就体现了运用语言的技巧,这个“闹”字好在哪里呢?好就好在它既反映了春天杏花盛开,雀鸟喧叫,自然从寒冬中苏醒,一切都活跃起来,同时也表现了作者心中的喜悦。没有笔墨技巧,只有思想感情,只有胸中对景物的感受,也形成不了作品的意境。意境的形成是艺术家的创造,技巧则是实际创造的本领。通过精湛的技巧才能达到情景交融。赞赏意境,同时也是赞赏艺术家的技巧。

意境中的含蓄,使人感到“言有尽而意无穷”“意在言外,使人思而得之”。意境的这种特性是和它对生活形象的高度概括集中分不开的。所谓“意则期多,字惟求少”,这是说以最少的笔墨表现最丰富的内容。至于如何才能做到用以少概多的形式表现丰富的内容,关键在于抓住主要特征(唤起特定情感的特征),而不必罗列全部细节,要给欣赏者留有想象的余地,要相信读者是聪明的,可以根据形象提供的条件去掌握形象内容。所以在意境中既能做到形象鲜明,又不是一览无余。艺术家通过对生活的深刻观察和体验,抓住了景物中那些能唤起特定情感的特征,就能够调动读者的想象,发挥意境的感人的力量。

(摘编自杨辛、甘霖等《美学原理》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.意象作为有意味的具体形象,是我国古典文艺理论的一个重要概念,被广泛应用于古典诗词的创作中。 |

| B.文艺创作的过程是一个由情感到意象再到语言的转化过程,艺术欣赏的过程则是一个反向运动的过程。 |

| C.艺术作品中的自然景物蕴含着艺术家的思想情感,艺术作品中自然景物的特征决定艺术家情感的特征。 |

| D.飞禽走兽、山川河流、春花秋月一旦被反映在艺术中,就不再是单纯的客观存在,而是一种艺术语言。 |

| A.“意象”概念的演变,经历了漫长的过程,直到晋代挚虞,才把它作为一个专门术语引入文学领域。 |

| B.在《周易略例·明象》中,王弼从文学创作和文学欣赏两个角度出发阐明了意、象、言三者的关系。 |

| C.意境中的形象集中了现实美中的精髓,而艺术家创造意境,须经由用情感过滤、筛选形象这一环节。 |

| D.由于对清代腐朽现实的不满,郑板桥只有用无根兰花,才能达成自然特征和艺术家情感特征的统一。 |

| A.《长亭送别》:“碧云天,黄花地,西风紧,北雁南飞。晓来谁染霜林醉?” |

| B.《孔雀东南飞》:“腰若流纨素,耳著明月珰。指如削葱根,口如含朱丹。” |

| C.戏曲《秋江》仅靠老渔翁一支桨和演员摇曳的舞姿,便让观众“神游”江上。 |

| D.八大山人朱耷只画一条生动的鱼在纸上,别无一物,却能令人感到满幅是水。 |

5.请结合材料相关论述,以“小楼一夜听春雨,深巷明朝卖杏花”两句为例,谈谈你如何理解“意象”与“意境”的关系。

6 . 阅读下面这首唐诗,完成下面小题。

送韦秀才赴举①

顾况

鄱阳中酒②地,楚老③独醒年。

芳桂君应折,沉灰我不然。

洛桥④浮逆水,关树接非烟⑤。

唯有残生梦,犹能到日边。

【注】①此诗作于贞元五年至九年诗人任饶州司户时。②中酒:醉酒。③楚老:屈原。④洛桥:洛阳之天津桥。⑤关树:潼关一带的树木。非烟:谓帝京祥云缭绕。

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )| A.首联上句点明送别地点,下句暗用屈原的典故;“独醒”与“中酒”照应,耐人寻味。 |

| B.颔联上句预祝韦秀才登第;下句说“我”并不认为自己心若沉灰,透露出强烈的自信。 |

| C.颈联虚写,想象韦秀才赴京应举路上所见风景,借“非烟”意象暗示韦秀才如其所愿。 |

| D.与结尾劝慰被送之人的送别诗不同,本诗结尾的表现重心由被送之人转到了诗人自己。 |

7 . 阅读下面的文字,完成下面小题。

富人通常是些怪人

[捷克]伊凡·克里玛

阿洛伊斯·布达是个富翁,在 20 世纪七十年代,他便盖起了家庭别墅,比当时法律规定的面积整整超出了三倍。他离过一次婚,跟第一个老婆生了两个儿子,跟现在的老婆生了一个女儿。儿子长大成人后,每年只看他一次。第二个老婆是个运动员,滑雪、骑马、打网球、打高尔夫球、游泳,样样精通。她还算会持家,夫妻二人都不给对方添麻烦。

布达爱钱胜过一切。女儿出嫁时,他送给女儿一辆价值五十多万克朗的汽车。这份重礼让女儿很惊喜,她几乎相信这是父亲出于对她的爱。布达认识很多人,但没有真正的朋友。快到六十岁的时候,他开始感到体力不佳,食欲不振。他去看医生,果然得知了坏消息。

身体的零件大多无法更新了。他开车去瑞士银行和德国银行取出了全部现金,锁在自己的保险箱里,准备去医院住院。这时他突然想到一个问题,如果他上了手术台没能活着回来,保险箱里的全部现金怎么办?经过左思右想,最后他将全部现金藏在自己的几双旧鞋里,然后当着妻子的面把这些旧鞋装进了一个大盒子,让妻子在他需要的时候给他送到医院去。

外科手术大夫将布达的腹腔打开,发现已毫无希望,又将他的腹部缝合起来。大夫给他开了 一大堆药,护士小姐每天过来给他打吊瓶,可他还是一天比一天乏力。妻子送来了一些生活用品和那个大盒子,一束鲜花和一瓶煮水果。他对鲜花和吃的不感兴趣。妻子一走,他便打开盒子,看到了藏在旧鞋里的那些钱。妻子每周来看望他两次,有时出嫁的女儿也来。有一次,他的大儿子也来了。每个人都会给他带些什么,等他们一出病房,他就将那些带给他的东西扔进垃圾筐。在布达住院期间,换了好几位护士。他觉得她们长的样子都差不多,他主要靠头发的颜色来区分她们。其中有一位年轻的护士叫维拉,她说话的声音竟让他想起自己童年时年轻的母亲。维拉也很会安慰他,经常会对他多说几句,家里阳台上的草莓已经成熟什么的。有一次,维拉给他输血后,他求她在旁边坐一会儿。这是违反规定的,但她还是答应了,她坐在他身边,抚摸着他的手背。他问她平时是怎样生活的,她对他说着话,他感受到维拉嗓音的温柔,感觉着两人手的触碰,她答应搬一盆家里阳台上的花给他送来。

第二天她真的送来一盆水仙花,又挨着他坐下说话。他问维拉缺不缺什么东西,有没有汽车。她说她从来没想过有辆汽车,她和妈妈生活在一起,她的条件只够偶尔买一袋西红柿。他本想问她生活是不是过得不舒心,可一阵巨大的疼痛猛然袭来,医生给他打了一针,他神志不清了。半夜他稍微清醒时,床头柜中盒子里那一大笔钱成了他的心病,他在想:该不该把它捐给慈善组织?或者留给他的老婆,让她去奢侈挥霍?夜里他想到了维拉,他非常希望明天是维拉当班。第二天果然是她当班,维拉给他带了鲜红的苹果。他谢了她,咬了一口,在嘴里嚼了好久好久。她用手抚摸着他的额头,依然同他温柔地说着话。半夜他睡不着,想着自己可能要死了,突然升起一个莫名其妙的想法,把这几百万块钱送给护士维拉。第二天,维拉提到了自己的未婚夫,叫马尔丁,是位小提琴演奏家。又过了一天,他的病情加重了。维拉来看他,他对她说:“我要报答您。”维拉说:“如果您感到好一些,就是对我最好的报答。”她摸了摸他的额头,他觉得自己很累,他想告诉她,快去找公证人。就在当天晚上,他死了。

医院让维拉将床头柜里的东西全掏出来,列上清单。维拉照办了,列了十八项。第十一项列出的物件是:几双便鞋和几双袜子。布达的妻子来医院领死亡通知单时,医院将清单交给她,她瞟了一眼清单。最后几年丈夫已经让她讨厌,他遗留的破烂就更让她厌恶了。她收起了装有三百克朗的钱包,开车离开医院直接来到垃圾场,将丈夫这些东西扔进垃圾场。当天晚上,维拉护士和未婚夫约会,她告诉他:“布拉格的大富翁布达死了。”

“他给了你什么吗?”

“没有,他的钱包里只有三百克朗。”

“富翁们都是一些怪人。”他说,“不知把钱给谁了。”

“天知道呢。”她说,“他临终时都没有一个人来握他的手。”

1.下列对本文相关内容的理解,不正确的一项是( )| A.布达很有钱,别墅面积超大,法律对他这样的富翁缺少约束力;布达爱钱胜过其他一切,他也没有真正的朋友。 |

| B.女儿出嫁时,布达送她一辆价值不菲的汽车,这份重礼让女儿喜出望外,但作为父亲,平日他与子女沟通甚少。 |

| C.布达的后妻既精通多项运动,也能竭力满足生病后的丈夫的要求,可见她是一个既懂生活又会照顾家人的贤妻。 |

| D.维拉是医院众多护士中的一个,她体贴细致,耐心地与病人交谈,悉心周到的照顾给了布达临终的抚慰与关怀。 |

| A.小说从富人生活入手,通过心理描写展现病入膏肓之际富人的内心纠结,故事贴近生活又不同于生活,引人深思。 |

| B.小说叙事从容,语调极其舒缓,语言绚丽晓畅,截取生活片段,展现了人性的错综复杂,让读者自己去回味揣摩。 |

| C.小说结尾对遗产的处理巧妙又不失合理性,当装有三百克朗的钱包被妻子拿走时,更增添了整个故事的讽刺效果。 |

| D.“天知道呢”一语双关,既指维拉不知富翁把钱留给谁,也顺应情节发展的偶然,只有“天”才知道谁是最终受益者。 |

4.请结合文本内容,简析画线句中布达想法的合理性。

8 . 阅读下面的文言文,完成下面小题。

材料一:

骊姬谮申生于晋献公,公将杀之。公子重耳谓之曰:“子

(节选自《礼记·檀弓上》)

材料二:

楚有士申鸣者,在家而养其父,孝闻于楚国。王欲授之相,申鸣辞不受。其父曰:“王欲相汝,汝何不受乎?”申鸣对曰:“舍父之孝子而为王之忠臣,何也?”其父曰:“

(节选自《说苑·立节》)

1.文中画波浪线的部分有三处需要加句读,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑。使有禄A于国B立义C于庭D汝乐E吾F无忧矣G吾欲H汝之相也。

2.下列对文中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )

| A.盖,通“盍”,指何不,与《齐桓晋文之事》中“盖亦反其本矣”的“盖”意思不同。 |

| B.稽首,古时的一种跪拜礼,叩头至地,是九拜中最恭敬的,常为臣子拜见君父时所用。 |

| C.辞,文中指辞别,与《鸿门宴》中“臣死且不避,卮酒安足辞”中的“辞”意思不同。 |

| D.援,文中指执持、拿着,与李白《蜀道难》中“猿猱欲度愁攀援”的“援”意思不同。 |

| A.因骊姬诽谤,晋献公要杀了申生,重耳劝申生向父亲说明情况,申生认为晋献公会伤心,坚持不这样做。 |

| B.申生觉得晋献公年事已高,儿子年龄尚小,国家正处于多事之秋,于是恳求狐突出山为晋献公出谋划策。 |

| C.申鸣被任命为国相。过了三年,白公胜作乱,杀了司马子期,申鸣准备去杀死他,他的父亲却想阻止他。 |

| D.申生与申鸣在尽孝上有相同之处,也有不同之处,相同之处在于二者都不把自我放在第一位,矢志尽孝。 |

(1)伯氏苟出而图吾君,申生受赐而死。

(2)今既去父事君,得无死其难乎?

5.申鸣自杀的原因是什么?请简要概括。

9 . 阅读下面的实用类文本,完成下面小题

【材料一】ChatGPT最近太火了!推出之后,ChatGPT只用了两个月就积累了1亿用户,连比尔·盖茨也说:“这种AI技术出现的重大历史意义,不亚于互联网和个人电脑的诞生。”所以ChatGPT究竟是个啥?

ChatGPT是美国OpenAI公司研发的聊天机器人程序,是一款可以根据用户提示词产出原创内容的生成式人工智能工具。它的优点是能够帮助人们回答各种问题(包括有关技术、历史、科学、文化等各种领域)。除了能和人们互动聊天,它还能自我创作——自主完成撰写邮件、文案、代码,写论文等任务。

很多人刚开始使用ChatGPT时,喜欢直接说“帮我写一个请假条(或一篇作文)”,结果得到了一篇乱七八糟的玩意。有人就疑惑了,为什么别人用的ChatGPT是人工智能,我的却是“人工智障”呢?其实ChatGPT作为一个语言模型,是需要被训练调教的,即用户给它的信息越多,上下文越充分,它生成的内容就越符合要求。

目前,ChatGPT存在的弊端也引发了诸多争议,尤其是其背后隐藏的知识产权风险。为此,多家知名学术期刊正在更新编辑规则,例如《科学》明确禁止将ChatGPT列为合著者,且不允许在论文中使用ChatGPT所产生的文本。此外,它还可能存在泄露用户隐私的问题。

(果壳网,《人民日报》视频号)

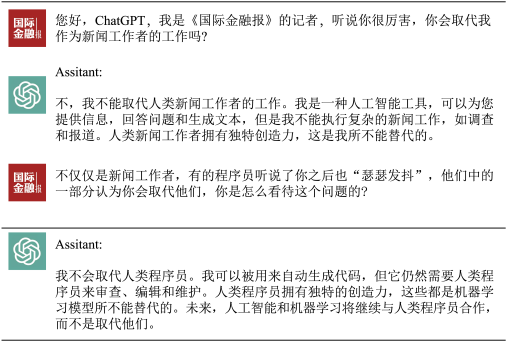

【材料二】以下内容为《国际金融报》的记者与ChatGPT的在线对话。

【材料三】这段经历帮我认清爱对我来说是多么重要,它改变了我的生活,而且让我重新审视人工智能应如何影响人类,影响工作,与人共存。确实,人工智能正带走很多数据分析型的重复性工作,但我们并非因为擅长这些工作而为人。

我们存在的理由是爱。当我们怀抱新生儿,当我们一见钟情,当我们助人于难,唯独人类才能爱与被爱,爱使我们有别于人工智能。

无论科幻电影如何描述,但遗憾的是,人工智能程序没有爱的能力。当阿尔法狗在围棋上 打败世界冠军柯洁时,柯洁哭着并爱着围棋,但阿尔法狗无法从胜利中感受到喜悦,也不会渴望拥抱一个心爱的人。

那我们如何在人工智能时代中将自己作为人类区分出来?我们谈到过创造性维度,那当然是一个可能性,现在我们要介绍一个新维度,称之为同情心、爱或同理心。那些都是人工智能做不到的事。当人工智能带走数据分析型的重复性工作时,我想我们可以、应该而且必须创造关爱型工作。

在未来,人工智能将作为分析工具与人共事,人类将温暖倾注于高同情性工作。这就是人类与人工智能共存的蓝图。

(节选自李开复TED演讲《人工智能如何拯救人类》,有改动)

【材料四】

1.社员艾依钟根据材料一、材料二制作成如下思维导图,在展板上向同学们介绍 ChatGPT的优点与缺点,请将其补充完整。

优点一:①

②

缺点三:①

③

2.社员艾依钟还负责展板上的文案写作,他从材料一和材料三里勾画了下面两句话备用。请你结合文章内容,将他批注的节选理由补充完整。

(1)有人就疑惑了,为什么别人用的ChatGPT是人工智能,我的却是“人工智障”呢?

节选理由:此处“人工智障”一词绝妙,因为

(2)当阿尔法狗在围棋上打败世界冠军柯洁时,柯洁哭着并爱着围棋,但阿尔法狗无法从胜利中感受到喜悦,也不会渴望拥抱一个心爱的人。

节选理由:这句话举了①

3.下面是展板上“趣味小测”板块的一道题,请选出说法正确的一项( )

| A.生成式人工智能工具就是ChatGPT。 |

| B.当你与ChatGPT分享你学习进步的喜悦时,它会由衷地为你感到高兴。 |

| C.ChatGPT能为新闻工作者提供信息,回答问题,生成文本以及完成调查和报道。 |

| D.如果用户想得到更符合自己要求的作文,那就需要提供给ChatGPT更多的信息以及更充分的上下文。 |

艾依钟:我们的同学是有血有肉的人,更适合志愿者的工作。

尚本步:那倒未必,人工智能的功能超强大,一定能胜任志愿者的工作。

我:

10 . 阅读下面的文言文,完成下面小题。

邹忌讽齐王纳谏

《战国策》

邹忌修八尺有余,而形貌昳丽。朝服衣冠,窥镜,谓其妻曰:“我孰与城北徐公美?”其妻曰:“君美甚,徐公何能及君也?”城北徐公,齐国之美丽者也。忌不自信,而复问其妾曰:“吾孰与徐公美?”妾曰:“徐公何能及君也?”旦日,客从外来,与坐谈,问之客曰:“吾与徐公孰美?”客曰:“徐公不若君之美也。”明日徐公来,孰视之,自以为不如;窥镜而自视,又弗如远甚。暮寝而思之,曰:“吾妻之美我者,私我也;妾之美我者,畏我也;客之美我者,欲有求于我也。”

于是入朝见威王,曰:“臣诚知不如徐公美。臣之妻私臣,臣之妾畏臣,臣之客欲有求于臣,皆以美于徐公。今齐地方千里,百二十城,宫妇左右莫不私王,朝廷之臣莫不畏王,四境之内莫不有求于王:由此观之,王之蔽甚矣。”

王曰:“善。”乃下令:“群臣吏民能面刺寡人之过者,受上赏;上书谏寡人者,受中赏;能谤讥于市朝,闻寡人之耳者,受下赏。”令初下,群臣进谏,门庭若市;数月之后,时时而间进;期年之后,虽欲言,无可进者。燕、赵、韩、魏闻之,皆朝于齐。此所谓战胜于朝廷。

1.下列句中加点词的意思相同的一项是( )| A.①朝服衣 |

| B.①于是入朝 |

| C.①宫妇左右 |

| D.①门庭 |

①君美甚,徐公何能及君也?

②群臣吏民能面刺寡人之过者,受上赏。

3.下面对文章的理解和分析不正确的一项是( )

| A.本文情节可以概括为:三问答—三类比—三赏赐—三变化。这种“三叠”式结构,彰显了整齐对称之美。 |

| B.妻、妾、客三人虽身份不同,但在表述和语气方面却并无差别,都表示邹忌比徐公美。 |

| C.面对家人的赞美和客人的奉承,邹忌没有沾沾自喜,没有自我陶醉,而是作了理性的思考,从“治家”中悟出“治国”的道理。 |

| D.邹忌敢于且善于进谏,是一位有勇有谋的忠心臣子,而齐威王则是一位有着开明的气 度与明辨的睿智的君主。 |

【链接材料】

齐有田巴先生者,齐王闻其贤,聘①而将问政②焉。田巴先生改制新衣,鬋饰冠带③,顾谓其妾曰:“何若?”其妾曰:“佼④。”将出门,问其从者曰:“何若?”从者曰:“佼。”过于淄水,自窥,丑恶甚焉。遂见齐王,齐王问政焉,对曰:“今者大王召臣,臣改制鬋饰,问于妾,妾爱臣,谀臣曰:‘佼。’将出门,问从者,从者畏臣,曰:‘佼。’臣临淄水而观影,然后自知丑恶也。今齐之谀王者,非特⑤二人也。王能临淄水,见己之恶,过而自改,斯齐国治矣。”

(节选自严可均《全上古三代秦汉三国六朝文》)

【注】①聘:聘任。②问政:咨询为政之道。③鬋(jiǎn)饰冠带:修剪头发和胡须,戴好帽子,束好腰带。④佼:美。⑤特:只、仅。