| A.“开眼看世界” | B.洋务新政运动 |

| C.百日维新运动 | D.辛亥革命运动 |

| A.汲取文明是与时代密切联系于一体 | B.始终找不到适合国情的出路 |

| C.救亡图存成为当时中华民族的共识 | D.近代人学习西方更趋向理性 |

材料一 英国率先创建了现代民族国家。一方面,民族国家产生了国家利益的概念,有着民族利己主义的特征,成为西方帝国主义的源头和帝国主义战争的策源地;另一方面,英国创建的民族国家又产生了一种与中世纪不同的现代民族意识;这种意识首要和最重要的东西就是作为一个独立个人的尊严。它破坏了各种各样的地方主义、习惯和部族的力量,帮助建立了一个强大的民族国家政权。它统一了市场,以及行政、税收和教育的制度。它攻击封建主义的实践以及帝国暴君的压迫,并宣布人民的主权以及所有的人民有权决定其自身的命运。

——摘编自陈晓律《欧洲民族国家演进的历史趋势》

材料二 中国近代民族主义是在与西方国家的交往冲突中发动产生,又在吸收西方民族主义精要与本土思想精华的基础上逐渐丰富完善的。特别是在义和团运动失败之后,排外主义的传统民族思想影响式微,而以民族国家观念和主权意识为基调的近代民族主义则逐渐流行,成为反抗西方入侵的新的思想资源。它推动中国人修正陈旧的国际观,使其一变原来的天下意识为现代意义上的世界意识,认为中国不过是世界普通的一员。它具有深刻的民族批判精神,把批判锋芒直指中国自身的问题,认为内部问题是危机加深的深层原因,把了解西方,向西方学习当作自强的出路。

——摘编自张鸿石《论近代民族主义与中国外交》

(1)据材料一并结合所学知识,概括英国民族主义所产生的影响。

(2)据材料二,概括近代中国民族主义思想产生的背景。

(3)据材料一、二,分析中英民族主义内涵的异同。

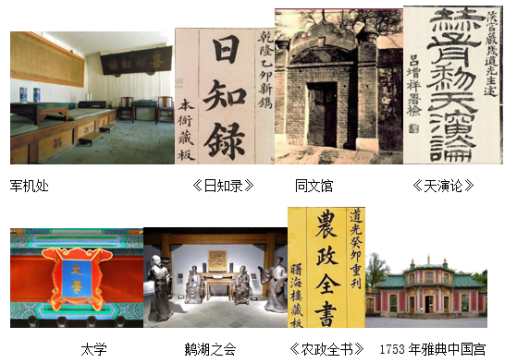

从上述图片中选取三幅相互关联的图片并提炼出一个具体的论题,结合所学知识进行阐释。(要求:明确写出图片名称,观点明确,史论结合,逻辑清晰)

材料 在人类的现代化进程中,西方国家率先取得了成功,受其影响,就面临着现代化和西方化的取舍选择。

阅读如图,任选A、B、C、D、E五种路径中的一种,扼要说明所选路径的含义(要求:明确写出路径代号字母、路径含义,阐释史论结合,表述清晰)

| A.融合东西方思想具有普适性 | B.带有一定的空想性 |

| C.利用西学坚持儒学主体地位 | D.科学理性色彩突出 |

| A.变法革新是大势所趋 | B.保守派内部对新法产生分歧 |

| C.变法的条件不够成熟 | D.维新派拥有广泛的变法基础 |

| A.文言文取代白话文成为当时的社会共识 |

| B.新文化运动的一些主张在戊戌变法时期已露端倪 |

| C.文学革命的主张在戊戌变法时期已出现 |

| D.戊戌变法的功绩之一是推动了文言文取代白话文 |

| A.反对朝廷以夷制夷 | B.谴责列强瓜分中国 |

| C.鼓动民众反帝救亡 | D.宣传变法自强思想 |

材料 1898年戊戌变法兴起之际,两江总督张之洞出版《劝学篇》,倡导“中学为体,西学为用”。他承认“今欲强中国,存中学,则不得不讲西学”,但学子精力实难兼顾中西两学,于是他提出在课时上保障西学为主的同时,以简化的方式来保存中学。以中学里最基本的经学为例,张之洞为一般学子开出的简化中学书目包括:十五岁以前诵读《孝经》、四书、五经正文,随文解义。自十五岁始,节录四书五经正文,小经仅录一卷,大经不过二卷,汇而读之,以求通“治身心、治天下”的经学大义,“则终身可无离经畔道之患”。若觉得这些已大大约简的书目仍太多,“则先读《近思录》《东塾读书记》《御批通鉴辑览》《文献通考详节》,果能熟此四书,于中学亦有主宰矣”。

——据张之洞《劝学篇》

根据材料并结合所学知识,拟定一个论点,并予以阐述。(要求:论点明确,持论有据,论证充分,表达清晰)