1 . 阅读下面的文言文,完成下面小题。

桓公问管仲曰:“寡人欲霸,以二三子之功,既得霸矣。今吾有欲王,其可乎?”管仲对曰:“公当召鲍叔牙而问焉。”鲍叔至,公又问焉。鲍叔对曰:“公当召宾胥无而问焉。”宾胥无

桓公与管仲阖门而谋伐莒,未发也,而已闻于国矣。桓公怒谓管仲曰:“寡人与仲父阖门而谋伐莒,未发也,而已闻于国,其故何也?”管仲曰:“国必有圣人。”桓公曰:“然。夫之役者,有执席食以视上者,必彼是邪?”于是乃令之复役,毋复相代。少焉,东郭邮至。桓公令傧者延而上,与之分级而上。问焉,曰:“子言伐莒者乎?”东郭邮曰:“然,臣也。”桓公曰:“寡人不言伐莒而子言伐莒,其故何也?”东郭邮对曰:“臣闻之,君子善谋,而小人善意,臣意之也。”桓公曰:“子奚以意之?”东郭邮曰:“夫欣然喜乐者,钟鼓之色也;夫渊然清静者,缞绖⑤之色也;漻然⑥丰满,而手足拇动者,兵甲之色也。日者,臣视二君之在台上也,口开而不阖,是言莒也;

(节选自《管子·小问》)

【注】①遵道:亦作“逡巡”,却退貌。②缪然:深思的样子。③大王:又称周太王,周文王的祖父。④王季:本名姬历,是周太王的第三子、周文王姬昌的父亲、周部族首领。⑤缭绖:丧服。亦指服丧。⑥漻然:清澈貌。

1.文中画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑。今寡人之子A不若B寡人C寡人不若D二三子E以此F观之G则吾H不王必矣。

2.下列对文中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )

| A.趋,文中指小步快走,与《六国论》中“日削月割,以趋于亡”的“趋”意思不同。 |

| B.进,文中指进前,与《邹忌讽齐王纳谏》中“时时而间进”的“进”意思相同。 |

| C.举,文中指举起,与《阿房宫赋》中“函谷举”的“举”意思不同。 |

| D.微,文中指细微动作,与《屈原列传》中“其文约,其辞微”的“微”意思不同。 |

| A.齐桓公在成就霸业之后还想成就王业,他就此询问管仲、鲍叔等人。最终宾胥无将齐桓公和古代的王者对比,委婉说出了自己的看法。 |

| B.齐桓公反对宾胥无的意见,并联想到周的太王、王季等人,认为他们都是贤能之人,但武王称王后七年而亡,周成王也只能控制四海之内。 |

| C.齐桓公怒责管仲,管仲认为,讨伐莒国的消息应该是智慧高超的人散布出去的。齐桓公对此说法表示认同,并亲自召见此人询问。 |

| D.东郭邮根据齐桓公和管仲的口型和动作以及莒国不服从齐国的事实,判断出他们商讨攻打的国家就是莒国,这得到了齐桓公的赞扬。 |

(1)寡人与仲父阖门而谋伐莒,未发也,而已闻于国,其故何也?

(2)臣闻之,君子善谋,而小人善意,臣意之也。

5.从选文来看,齐桓公具有怎样的精神品质?请简要概括。

有个做公益的朋友说,我们投身社会事业一个很重要的意义就是把自己变得更柔软。我们在世界上左冲右突拼命向前时,会变得越来越强、越来越硬。其实,真正要生出智慧来,还要内心越来越柔软才行。对弱者有更多的共情,你可以感受到他的痛、他的苦,你会为他人流泪,你愿意为他人的快乐做些什么。这个时候,你内心的坚冰就会开始融化。

以上材料引发了你怎样的联想和思考?请写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

“体验”是中国古代哲学方法论中的一个重要概念。庄子倡导的“体道”(体悟“道”),王弼提出的“体无”(体验世界本相),朱熹强调的“体认”(体会认识),所说的都是“体验”。“体验”作为一种把握世界的方式,超越一般的语言概念层次,能直抵人的心灵世界,在心中再现对象的创造性活动,从而实现与他者的通融,达到一种内外冥合的境界。

以上材料引发了你怎样的联想和思考?请写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

4 . 阅读下面的文字,完成下面小题。

“偷梁换柱”多指以假代真,用欺骗的手段改变事物的性质,然而在古建筑工程领域,“偷梁换柱”却属于一种科学实用的修缮加固方法。

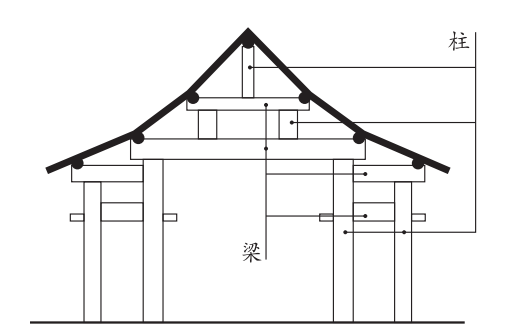

梁是截面形状一般为长方形的木料,且木料的长度尺寸远大于截面尺寸。梁为水平放置,两端的底部有支撑构件。梁主要用于承担建筑上部构件及屋顶的全部重量,并把这些重量向下传给支撑构件。柱为梁的支撑构件。柱子截面形状一般为圆形,长度尺寸远大于截面直径。柱子为竖向放置,主要用于承担上部梁传来的重量,并向下传递给下部的梁或直接传至地面。梁与柱采用榫卯形式连接,形成稳固的大木结构体系。位于屋架内的若干梁在竖向被层层往上“抬”,上下梁之间由短柱支撑,底部的梁由立于地面的立柱支撑。梁、柱均为中国木结构古建筑的核心受力、传力构件,缺一不可。

对于古建筑而言,立于地面的立柱,或因长期承受上部结构传来的重量而产生开裂残损,或因柱底部位长期受到地面潮气影响而出现糟朽残损,这导致木柱强度下降,无法正常支撑梁。此时可采用“偷梁换柱”的加固方法。“偷梁换柱”实际就是“托梁换柱”。其基本做法为:首先将“假柱”(即临时的竖向支撑构件)安装在梁底部、原柱(原有立柱)旁边;再抽去原柱,使梁传来的重量暂时由“假柱”承担;然后安装新柱,新柱的材料、尺寸及安装位置与原有立柱相同;最后将“假柱”移去。

完善的“偷梁换柱”加固方法具有科学性,其原理主要包括三个方面:其一,从梁的角度而言,它是水平受力构件,并把外力向下传给立柱。梁只有保持水平稳定状态,才能保证整个大木结构的稳定。在加固古建筑的过程中,梁始终受到支托,因而能一直保持水平稳定状态。其二,从柱的角度而言,它是竖向支撑构件,并最终把上部构件的重量传给地基。只有立柱具有充足的承载力,且与梁有可靠连接时,才能有效承担梁传来的作用力。加固过程中,技术人员虽然将原柱抽去,但是预先将“假柱”设置于原柱附近,让“假柱”代替原柱发挥支撑作用,因而换柱过程对结构整体的稳定基本无影响。换柱完成后,新柱与原柱有着同样的材料、尺寸,且与梁有着相同的可靠连接方式,它完全能够代替原柱发挥支撑作用。其三,从梁、柱整体结构角度而言,“偷梁换柱”方法对整体结构干扰小,且能达到良好的加固效果:原柱被新柱原位替换,新柱不仅有很好的支撑作用,而且与梁仍有可靠连接;“假柱”仅用于加固过程的临时支撑,且在原柱撤去后新柱安装前,能够与梁临时组成稳定的结构体系。因此,在“偷梁换柱”过程中,梁、柱结构整体始终处于稳定状态。

中国古建筑大木构架剖面示意图

(摘编自周乾《故宫建筑细探》)

1.下列对原文相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.“偷梁换柱”这一成语在现今的使用中多含有贬义的色彩,但在古建筑工程领域,它是指一种修缮加固的科学方法,完全没有贬义。 |

| B.中国古建筑大木构架剖面示意图展示了几种不同位置、不同尺寸的柱,这些柱子中,立于地面的立柱比较容易发生糟朽残损的情况。 |

| C.结合图文可以发现,屋顶的重量由上层柱承担,然后传给梁,再由梁传递给其下的短柱,依次向下传递,最终由底部的立柱传至地面。 |

| D.“偷梁换柱”的加固方法包括托梁、抽柱、换柱等步骤,在每一个步骤中梁一直会得到很好的支撑,从而始终能够保持水平稳定状态。 |

工程实例:故宫太和殿是我国最大的木构大殿,明清两代帝王即位或节日庆典都在此举行。2004年,技术人员在对太和殿进行勘查时,发现有一根立柱下部三分之一的位置出现了严重糟朽,于是采取了“偷梁换柱”的方法对该立柱进行加固。具体过程如下:先使用“假柱”托住原柱上部的梁。“假柱”为完好的木料,被安装在

遇到困难,直面而上固然可敬,可有时也要学会绕道而行。

对此,你有着怎样的思考和感悟?请写一篇文章。

【要求】①题目自拟,角度自定。②文体明确,不得写成诗歌。③不少于600字。④不得泄露个人信息。

生活中人们常说他人是自己的一面镜子,犹如魏征之于唐太宗;也有人说历史是一面镜子,比如六国、秦朝灭亡之于后世;也有人觉得自己才是照亮自身的一面镜子,比如曾子的每日三省。以人为镜、以史为镜或以己为镜对个人的修身立业乃至社会进步发展都有非凡意义。

以上材料引发了你怎样的联想和思考?请写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

7 . 阅读下面这首唐诗,完成下面小题。

竞渡诗

卢肇①

石溪②久住思端午,馆驿楼前看发机。

鼙鼓③动时雷隐隐,兽头凌处雪微微。

冲波突出人齐譀④, 跃浪争先鸟退飞。

向道⑤是龙君⑥不信,果然夺得锦标归。

[注]①卢肇,江西人,唐会昌三年中状元。此诗写于卢肇及第后。②石溪:地名,位于作者故乡。③鼙(pí)鼓:原指军队中的战鼓,此处代称龙舟鼓。④譀(hàn):叫喊。⑤向道:先前说。⑥君:指袁州刺史成应元,此人在卢肇进京赶考时对他冷落无视。

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )| A.诗歌描写细腻,视觉与听觉相结合,生动描绘了龙舟奋勇、万众助威的盛况。 |

| B.诗人难忘昔日故乡热闹的端午节庆,此时又在馆驿楼前看到了赛龙舟的景象。 |

| C.在鼓声与雷鸣声中,装饰着威武兽头的龙舟竞发,击起浪花如雪,场面震撼。 |

| D.“冲波”“跃浪”直写龙舟奋勇争先,“鸟退飞”则衬托出龙舟竞渡时速度之快。 |

8 . 阅读下面的文字,完成下面小题。

文本一:

凉亭

谢志强

挑着一担小鸭,走了许久,腿僵了,人乏了,小鸭们像是入眠了。一个凉亭就出现在前边,好像应了他突然冒出的歇脚的念头。箩筐一停,小鸭顿时叫起来,仿佛到了家。他坐进凉亭,掀开箩筐,一片攒动的嫩黄。

有一个背着草篰的农夫经过,驻足凑近,看着黄澄澄、毛茸茸的小鸭,说是要买几只,回去给小儿子当小伙伴。

卖小鸭的小贩问:“这野地怎么冒出个凉亭?还真是好地方,替走远路的人着想。”

农夫说:“供过往的行人歇歇脚,避避雨。我们村还没个村名,有人称我们是凉亭村,见到凉亭,就快到我们村了。”

小贩说:“凉亭村好客。”

农夫问起价钱,就迟疑,好是好,只是一时拿不出钱。他说:“我们这一带,各家各户都养蚕,春天,大家手里没钱,得等到农历五月,卖了茧子,才能有钱。”

小贩掏出粗糙的霉头纸(包装土特产的纸)说:“我在老家萧山常常采取赊账的办法,你看这样妥不妥,记下你的姓名、家址、数量、钱数,你把小鸭拿走,到时候,我来收账。”

农夫报了姓名、家址,还按了手印——小贩竟带着印泥。农夫说:“萧山到桐乡的石门镇,路可是很远呢,我最远也只去过石门镇。”

小贩顿顿足,说:“我这腿,很勤快,带我到了这里。”

农夫领着小贩进了凉亭村,村里到处都是桑树。转了一圈,仿佛撒下声音,满村都响着小鸭的叫声,伴随着小孩的笑声。

小贩担子两头的箩筐空了,轻了,怀里揣着的那张霉头纸上写满了字和数。村名不知道,就画了个凉亭。

那个领他进村的农夫,还请他一起用了个早晚饭,说是添一双筷子的事儿。叫他留宿,他说:“趁凉爽,赶夜路。”

过了端午节,小贩成了小商贩,挑了一担小孩喜欢的物件,顺便来收取小鸭的赊账。走到凉亭,歇歇脚,这一次箩筐里可没有声音。不过,想象孩子们拿到小玩意的反应,他就笑了。他没孩子,喜欢听孩子笑。

突然,他慌了。手忍不住伸进怀中的袋,能摸到似乎是融化了的麦芽糖。途中遇上一场雷雨。淋了,现在衣衫干了,霉头纸却成了一团纸浆,吸饱了雨水,一捏,还捏出墨色的汁水,像山林里的野果。

麻烦了。墨字已涸开,姓名、住址、款数,消失在纸浆里。他一向只记得小鸭,别人看来一色一样的小鸭,他能辨认出哪一只,但是,却记不住人名,甚至觉得所有人的面孔都一样,只知男女。

收账凭账单,无凭无据,谁会认赊账?他记得凉亭相遇的那个农夫的小儿缺了两颗当嘴的门牙,笑起来漏风,那天晚饭,小孩连饭也不安心吃了,模仿小鸭的叫声,很逼真。

一村的蚕宝宝结茧了吧?仿佛他也缠入无形的大茧中。因为这个凉亭,他接近了一村人,现在,小鸭该长大了。

炊烟升起,小贩进了村,一路吆喝。听见鸭叫,就探头看院。

不等他开口讨债——也不知怎么说,院中人说:“哎呀,你总算来了。”

小贩一喜,人家似乎就等待着他呢。

那户人家,给了他小鸭的赊款,还要他点一点。他顺手装入袋里,说:“让你们记挂着,费心了。”

这些日子,小鸭的赊款,他想一次,是一件事,再想一次,又增加一件事,心中就挂了很多事,事多心累。

小贩料不到如此顺利,没有一个人提出要对一对赊账单——凭据。竟还有人,将他来的消息传播开去,有人找来交钱,省得他跑脚。收了账,出了货——小孩看中货担里的小玩具,大人付钱。

最后一家,是他在凉亭相遇的那个农夫。农夫说:“我这小儿,常问起,小鸭长大了,伯伯怎么还不来呢?”

农夫的儿子数着几只鸭子,让小贩看。

小贩说:“这个村,是小鸭的家,明年春天,我还来。”

那个晚餐,又“添了一双筷子”。饭后告别,他要了几个“蚕宝宝”。他和衣,在凉亭过了一夜。他借着月光,点了钱,一点不少。

不知谁先叫起,反正有凉亭那个村庄(凉亭离村庄有两里远,坐落在入村的道路旁),就被叫成鸭子家兜村了。凉亭像兜口。据传,村外河边的凉亭,为清朝光绪年间,由村里人自发建起。

(有删改)

文本二:

所有的小说均有谱系和母题,就是有“来路”,作家常常脱不开、跳不出。所谓谱系,爱情、傻瓜、疯子、大海、森林、旅行等构成故事有限的模式。所谓母题,有寻找、逃离、回家、报复、嫉妒、孤独等。有些经典作家终其一生的作品,就是表现一个母题,坚持一个谱系。比如马尔克斯写孤独,门罗写逃离。那是作家灵魂的取向。写微型小说,“型”微小,但作家的心灵要“大”,这样才能以小见大。《凉亭》的谱系可归为乌托邦小说。有正有反,还有反乌托邦小说。关于乌托邦小说,古今中外有强劲的谱系,比如,中国的桃花源。《凉亭》跳不出这种谱系,唯一的方法,就是那张账单,进乌托邦似的村庄前,也被暴雨化为纸浆。那个凉亭是中国式乌托邦的入口。蚕宝宝、小黄鸭,是生命的象征。那是一个讲诚信又和谐的村庄。怎么表现时代精神?账单被暴雨销毁,没了证据,村里居民积极主动来付账。当下缺失什么,文学就补什么。这就是我认为的文学中表达的时代精神。

(节选自谢志强《过手·后记》)

1.下列对文本一相关内容的理解,不正确的一项是( )| A.“一片攒动的嫩黄”这句话以其生动的色彩、动态的描绘以及情感与象征意义的融合,成功地营造了一个生动、温馨且充满希望的氛围。 |

| B.小贩掏出粗糙的霉头纸记录赊账信息,甚至带着印泥让农夫按手印,这些细节不仅体现了他的职业特点,也表现了他的细心和负责任的态度。 |

| C.小说先后两次写农夫以“添一双筷子”的说辞挽留小贩在家中用餐,充分展现出凉亭村民真挚朴实的情感,增强了小说的艺术魅力和感染力。 |

| D.小说从小贩视角审视凉亭村“到处都是桑树”“炊烟升起”等环境,表现出他对陶渊明“鸡鸣桑树颠”“依依墟里烟”式的田园归隐之趣的追求。 |

| A.在小贩感觉腿僵人乏的当口,不早不晚,凉亭就出现了,这种讲故事的方法,颇有中国传统章回小说“无巧不成书”的神韵。 |

| B.小贩在端午节后前来收账,却遭遇了霉头纸被淋湿的意外,这一情节使得故事产生了波折;这种波折使得故事更加引人入胜。 |

| C.小贩在凉亭过夜时“借着月光,点了钱,一点不少”,这一细节不仅展现了他的疑心和谨慎,也借此反衬了村民们的诚信和善良。 |

| D.小说语言充满了浓郁的乡土气息,通过描写富有乡村地域色彩的人与物,使故事更加贴近乡村生活,增强了真实感和代入感。 |

4.文本二中说“关于乌托邦小说,古今中外有强劲的谱系,比如,中国的桃花源。《凉亭》跳不出这种谱系”,请从主题、情节、人物三个方面任选两点,对比分析《凉亭》与陶渊明的《桃花源记》两部作品的异同。

同学们:大家中午好!欢迎大家再次聆听校园广播电台的午间音乐会。在下是今天的主持人晨晨,我们今天的主题是“古风流行音乐”。如果说世界上有时光机器,那么“音乐”作为一种载体首当其冲。每个年代都有风靡一时的全新流行,但有时也会有《声声慢》这样的古风音乐,把传统美学带进新的潮流。下面就请大家欣赏。

| A.1处 | B.2处 | C.3处 | D.4处 |

10 . 阅读下文,完成小题。

【甲】

缪公重赎百里奚

当是时,百里奚年已七十余。缪公释其囚,与语国事。谢曰:“臣亡国之臣,何足问!”缪公曰:“虞君不用子,故亡,非子罪也。”固问,语三日,缪公大说,授之国政,号曰五羖大夫。百里奚

【乙】

烛之武退秦师

夜缒而出,见秦伯,曰:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。若亡郑而有益于君,敢以烦执事。越国以鄙远,君知其难也。焉用亡郑以

【丙】

秦晋崤之战

冬,晋文公卒。庚辰,将殡于曲沃。出绛①,柩②有声如牛。卜偃使大夫拜,曰:“君命大事:将有西师③过轶我,击之,必大捷焉。”

杞子自郑使告于秦曰:“郑人使我掌其北门之管,若潜师以来,国可得矣。”穆公访诸蹇叔。蹇叔曰:“劳师以袭远,非所闻也。师劳力竭,远主备之,无乃不可乎?师之所为,郑必知之,勤而无所,必有悖心。且行千里,其谁不知?”公辞焉。召孟明、西乞、白乙,使出师于东门之外。蹇叔哭之,曰:“孟子!吾见师之出而不见其入也!”公使谓之曰:“尔何知!中寿,尔墓之木拱矣!”蹇叔之子与师,哭而送之,曰:“晋人御师必于崤,崤有二陵焉。其南陵,夏后皋之墓也;其北陵,文王之所辟风雨也,必死是间,余收尔骨焉!”秦师遂东。

【丁】

过秦论

秦孝公据崤函之固,拥雍州之地,君臣固守以窥周室,有席卷天下,包举宇内,囊括四海之意,并吞八荒之心。当是时也,商君佐之,内立法度,务耕织,修守战之具,外连衡而斗诸侯。于是秦人拱手而取西河之外。

孝公既没,惠文、武、昭襄蒙故业,

然秦以区区之地,致万乘之势,序八州而朝同列,百有余年矣;然后以六合为家,崤函为宫:一夫作难而七庙

【注】①绛:晋国都城。②柩:棺木。③西师:西边的军队,指秦军。

1.解释下列加点词在句中的意思。(1)一夫作难而七庙

2.结合文意,为下列句中加点词选择释义正确的一项。

臣以养牛

| A.谋求 | B.从事 | C.冒犯 | D.牵连 |

| A.王 |

| B.俊臣与武承嗣等 |

| C. |

| D.使者大喜,如惠语以 |

臣 因 而 欲 事 齐 君 无 知 蹇 叔 止 臣 臣 得 脱 齐 难 遂 之 周

5.请把丙文中的划线句翻译成现代汉语。劳师以袭远,非所闻也。师劳力竭,远主备之,无乃不可乎?

6.烛之武和蹇叔都对秦穆公进行了劝诫,为何结果却截然不同?请结合具体内容加以分析。

7.请根据四则材料的内容,简要概括秦兴起与灭亡的原因。