| A.生态环境问题加剧 | B.地区冲突不断 |

| C.女性社会地位降低 | D.宗教问题突出 |

材料一 北宋的汴梁、元朝的大都,都是由于政治中心的作用,才能出现这种人口在几十万、上百万以上的城市。……大城市的中心作用,辐射着众多的中小城市,使城市的腹地更大,更增强了封建统治者的控制作用。

——摘编自张健《浅析我国古代城市规划的文化与特色》

材料二 11世纪以后的(欧洲)中世纪城市,作为地区工业生产、消费和交易的中心,作为拥有安置深受人们崇敬的圣人遗物的教堂、修道院的宗教中心得到发展。……在1300至1350年期间,人口拥有10万人以上(估算)的“特大城市”,就有巴黎(20万)佛罗伦萨(10万-12万),中世纪城市社会是阶级分化的社会。13世纪以后,由包括资族在内的少教富裕商人、老板来管理城市的自治。

——摘编自河原温、堀越宏一《图说中世纪生活史》

材料三 近代中国大城市主要兴起于沿海和条约口岸。这些地方外资集中,进出口贸易繁忙、政府又开展了自强运动,使得更多的中国商人移居那里,失去生计的农民也来到城市寻找工作。这样。越来越多的沿海和条约口岸成为中国金融、工商业和人口集中之地,如上海、南京、广州、汉口、天津都发展成为相当规模和拥有一定财富的中心城市。

——摘编自徐中约《中国近代史》

材料四 (西方)工业革命带来了一个重要变化就是大量人口迅速涌向城市……工业的发展对基础设施也提出了更高的要求,它包括良好的道路、使用的交通工具和多种多样的运输设施,燃料、充足的电力、以及随之而来邮电通讯、学校图书馆等等。

——摘编自高嵩《工业革命与城市化发展》

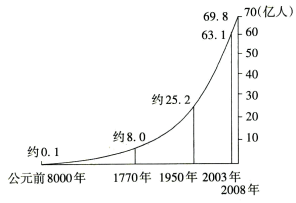

材料五 新中国城市化进程示意图

材料六 20世纪六七十年代,由于主要的经济命脉掌握在国家手中。英、美等国的市政运营惨淡,社会分化进一步加深。20世纪七八十年代,西方国家开始大幅度削减公共开支,积极推进公共部门的私有化,导致政府对社区服务的投入急剧萎缩。当政府把大片的城市开发一股脑地交给一个开发商时,开发商就成了“城市运营商”。

——摘编自吴晓达、侯雨佳《新自由主义城市治理理论的批判性反思》

(1)根据材料一、二、比较东、西方城市的不同点(一点即可)。写出中世纪欧洲城市争取“自治”的两种方式;(2)根据材料二和三,近代中国大城市兴起的时代背景有什么不同之处?写出与材料三中划线部分城市发展为“中心城市”相关的条约两个。

(3)根据材料四、概括工业革命给西方城市带来了哪些变化?

(4)从材料五示意图中AB、BC、CD中任选两个阶段,说明此两阶段我国城市化的趋势分别是什么?结合史实写出与这两个阶段趋势相关的原因各一项。

(5)依据材料六,西方国家城市治理的历程对我国城市发展有什么启示?

材料一 “一个人口几乎占人类三分之一的大帝国,不顾时势,安于现状,人为地隔绝于世,并因此竭力以天朝尽善尽美的幻想自欺。这样一个帝国注定最后要在一场殊死的决斗中被打垮。”

——《马克思恩格斯选集》

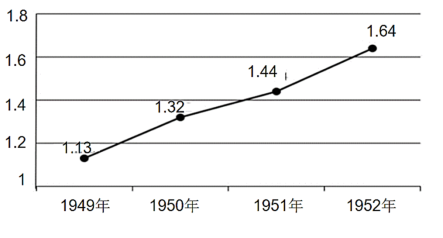

材料二 1949年解放……大规模的建设开始后,很多农民就到城市做了工人。当时北方建了很多大规模的棉纺厂,很多农民就进了城做了工人。还有很多人支援东北重工业,所以也有大批的流动。解放初到1958年,人口流动规模是比较大的。

——葛剑雄《人往高处走,社会离不开迁徙自由》

材料三 1978-1988年,在各类乡镇企业就业的农民达到9000多万人,镇成为当时农村劳动力向城市迁移的最主要目的地。这一时期人口迁移以短距离迁移为主,以小城镇为主导的“自下而上”农村城市化模式逐步建立。1990年代后,呈现出农村人口向大中城市流动和内地人口向沿海地区流动的趋势。1982年,规模最大的10个城市吸纳了11.86%的流动人口,1990年上升为17.04%。大城市和沿海城市逐渐主导了我国的城镇化进程。

——摘编自殷江滨、李邮《中国人口流动与城市化进程的回顾与展望》

材料四 我们经过持续奋斗,实现了小康这个中华民族的千年梦想,我国发展站在了更高历史起点上。我们坚持精准扶贫、尽锐出战,打赢了人类历史上规模最大的脱贫攻坚战,全国八百三十二个贫困县全部摘帽,近一亿农村贫困人口实现脱贫,九百六十多万贫困人口实现易地搬迁,历史性地解决了绝对贫困问题,为全球减贫事业作出了重大贡献。

——习近平在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告

(1)据材料一指出近代打开“大帝国”国门的战争是什么?这场战争后“大帝国”发生了什么变化?(2)根据材料二,概括新中国成立到20世纪50年代后期我国人口流动的主要原因是什么?这一现象的出现与当时国家实行的哪一经济规划有关?列举一项当时的发展成就?

(3)根据材料三并结合所学知识,分析促使20世纪八九十年代我国人口流动的原因,并概括其阶段性特点。

(4)分析材料结合所学可知我国已实现了第一个百年奋斗目标。从上述内容可知中国共产党一直把什么作为初心和使命

(5)结合人口迁徙与流动的相关史实,说明“人口迁徙影响了社会发展”。(要求:史论结合,逻辑严密,条理清晰,叙述完整)

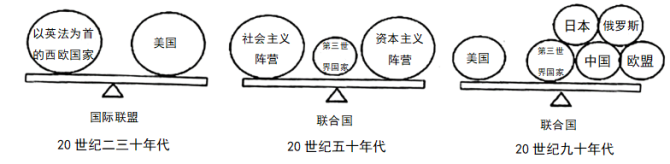

探究一:第一次世界大战打破了原有的世界格局,世界需要按照新的力量对比建造新秩序。巴黎和会重建了欧洲的秩序——凡尔赛体系,华盛顿会议暂时建立了东亚和太平洋地区的秩序——华盛顿体系。在巴黎和会上还建立了世界第一个国际组织国际联盟,尽管这个组织在产生的时候就具有先天的缺陷,在建立后发挥的作用也很有限,但作为第一次组织国际机构的尝试,它为以后建立类似的组织积累了宝贵的经验和教训。

——摘自唐贤兴《近现代国际关系史》

(1)根据探究一并结合所学,分析第一次世界大战爆发的根源。面对巴黎和会上无视中国的正当要求,中国民众作出了怎样的反应?国际联盟为1945年10月哪个类似国际机构的建立“积累了宝贵的经验”?探究二:二战期间,美苏召开了一系列重要国际会议,通过许多宣言、公告和协议,最终确立了国际新秩序——雅尔塔体系。它们根据自己的综合国力和华盛顿体系的教训,既要确保德国和日本不再对新的国际秩序构成威胁,又要避免加在其身上过多的重担。它们非常重视战败国的民主建设,战后50年间,雅尔塔体系下的国际秩序具有相对的稳定性。

——摘自黄玉军《凡尔赛—华盛顿体系与雅尔塔体系之比较》

(2)阅读探究二、结合所学知识回答,二战期间的哪次军事行动使德军陷入两线作战?根据探究二、分析雅尔塔体系比凡尔赛—华盛顿体系的进步之处。探究三:冷战结束后,特别是进入21世纪以来,国际格局发生深刻复杂变化,各种全球性挑战显著增多,加强全球治理、推动全球治理体系改革成为国际社会面临的紧迫课题。作为联合国安理会常任理事国和世界上最大的发展中国家,中国坚持走多边主义道路,积极参与全球治理体系改革和建设,为应对各种全球性挑战作出重大贡献,是加强全球治理的一支稳定力量,彰显了负责任大国的责任和担当。

——摘自学习强国

(3)根据探究三并结合所学知识,指出冷战后国际格局变化的趋势。(4)面对复杂多变的国际形势,中国贡献出了哪些中国方案?

材料一 如图是一位同学整理的部分农作物图片。

| 汉景帝说:“农,天下之本也。黄金珠玉,饥不可食,寒不可衣……令郡国务劝农桑。” |

材料二 “江南之为国盛矣……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。……渔盐杞梓之利,充仞八方;丝绵布帛之饶,覆衣天下。”

(2)材料二说明中国古代经济格局呈现怎样的变化趋势?这种趋势在什么时候完成?材料三 南北朝时期,北方的粮食作物麦、粟等传入南方。隋唐时期长江流域的户口数量有很大的增加,单位面积耕地所负载的人口大大增多,这就迫使农民实行复种制(一年两熟),稻、麦复种制产生并发展。

江南推广了曲辕犁,普遍采用插秧技术,缩短了水稻在大田中的生长期,双季稻在南方出现。

——摘编自阎万英等《中国农业发展史》

(3)依据材料三、概括促使隋唐时期南方复种制出现的因素。材料四 随着内燃机的发明,从20世纪初开始,内燃机拖拉机逐渐取代了蒸汽机拖拉机。20世纪40~50年代,电力机械也成为农业生产中的主要动力。20世纪90年代以来,信息技术改变着农业的生产方式和管理模式,土壤和作物得到精细准确的管理,资源利用率和农业产出率不断提高。

——摘编自夏俊芳《现代技术革命与农业机械化》

(4)依据材料四指出20世纪90年代以来农业发展的新特点。材料六 中华人民共和国不同时期粮食产量变化(单位:亿吨)

——整理自陈海秋《建国以来农村土地制度的历史变迁》

(5)依据材料六概括图表反映的共同现象。任选一张,运用当时的农业政策分析出现该现象的原因。材料一:我国古代选官制度大致经历了如下阶段:夏商周三代到春秋前期,与血缘部族国家相适应,政治核心来自世卿世禄;春秋战国大动荡,在选拔官吏上军功制和养士制替代了传统的世卿世禄制;两汉时期,统治者吸取秦朝短命教训,逐步形成了以察举制为主体,辅之以辟除、征召、任子、纳赀等多种制度的配套体系;为了剥夺地方长官的选官权并消除察举不实的弊端,魏晋推行九品中正制作为察举替代,同时在察举中采取附加考试举措;经过魏晋南北朝的过渡,到了隋唐,科举制正式诞生,并显示出它与帝制王朝政治的巨大亲和力。到了宋朝,科举制在技术方法上不断完善,终于成为历史上最重要的选官制度。

——中国古代选官制度的历史变迁及其启示,孙录见,西北大学学报,2021.11。

材料二:唐宋时期科举考试情况表

| 朝代 | 录取人数 | 状元人数 | |

| 唐朝 | 据不完全统计,进士在10000人左右,明经诸科统计修正应为20619人 | 有姓氏可考状元155人;有籍贯可考70人,南方19人,北方51人 | |

| 宋朝 | 北宋 | 开科81次,录取进士51660人,经考证,还有漏榜 | 有姓氏可考状元71人;有籍贯可考状元64人,南方29人,北方35人 |

| 南宋 | 开科49次,录取进士45640人,经考证,还有漏榜 | 有姓氏可考状元49人;有籍贯可考状元37人,南方37人,北方0人 | |

(1)根据材料一,中国古代选官制度呈现出什么样的发展趋势?

(2)根据材料二,概括两宋时期的科举考试与唐朝相比有何变化;结合所学知识,分析宋朝这一新变化的原因。

(3)根据材料,结合所学知识,谈谈你对古代选官制度的认识。

材料一

材料二 国际格局并不是一成不变的,大国和大国集团之间的力量对比变化,是国际格局演变的基础和推动力量。并且,重大的具有全局性的国际事件,是推动国际格局从量变到质变的决定性因素。

——以上均摘编自徐蓝《20世纪国际格局的演变——一种宏观论述》

(1)据材料一并结合所学知识,绘制20世纪国际格局及趋势演变的示意图。(2)从材料二中提炼一个观点,并结合具体史实加以论述。

①

②

2.依据上述年代尺,某同学认为二战后的世界格局发生了变化。你认为这一变化是什么?选择年代尺中任一个事件说明其与这一变化的关系。

3.综合上述年代尺的内容,结合所学,谈谈你对这一时期世界格局变化的认识。

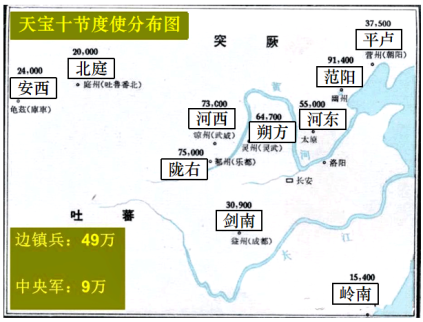

材料一

材料二 秦汉至唐时期主要依据山川地形等自然界限来别分行政区划,而元代一改前代做法,明确以“犬牙相入”为划界的主要原则,不惜打破自然地理界限,使地方丧失扼险而中的地理条件。以今汉中为例,从唐至元,汉中险要的地理优势不为一个行省所具,使陕西、四川边界彼此交错,相互牵制。

——摘编自《中国历史地图册》七年级下册

(1)材料一中形势图反映了唐朝什么局面?结合所学知识,这个局面给唐朝带来了什么影响?(2)根据材料二、概括秦汉至元代行政区划划界依据发生了什么变化?

(3)上述材料和探究反映了我国古代政治的发展呈现出什么趋势?

材料一

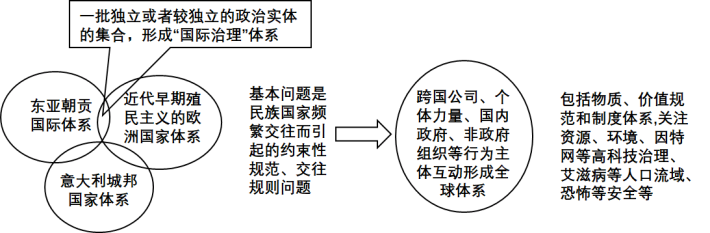

——据汤伟《全球治理的新变化》绘制

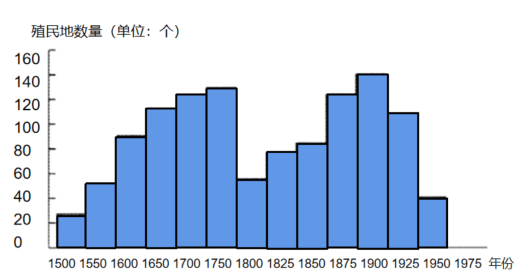

材料二 欧洲殖民扩张体系(15世纪末-20世纪初),参看史学家科林·弗林特绘制的殖民扩张和收缩的两个长周期示意图(1500-1975年)

(2)指出材料二中的第二个殖民收缩期,结合所学知识解释其成因。

(3)根据材料并结合所学知识,对材料内容提出自己的观点,并对该观点做出合理解释。(要求:观点明确,解释合理,史论结合,表述清晰);